|

|

Enciclopedia filosófica on line

VERSIÓN DE ARCHIVO 2012

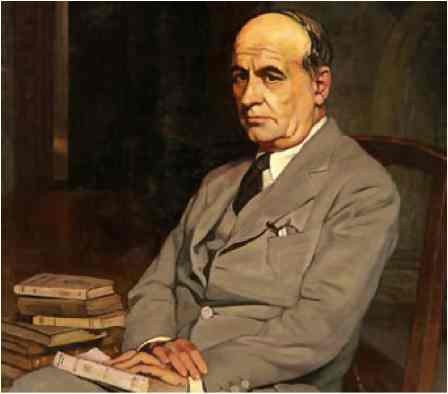

José Ortega y Gasset

Autor: Alejandro Martínez Carrasco

José Ortega y Gasset ha sido uno de los filósofos más importantes e influyentes de España. Intelectual polifacético, reconocido escritor y orador de estilo claro y atractivo, su magisterio y actividad no se redujo al campo estrictamente filosófico, sino que alcanzó a áreas como las de la historia, la filología, la sociología, la psicología, la pedagogía o el arte. También fue relevante su labor política, como generador de opinión y como parlamentario, y su crucial esfuerzo de divulgación y promoción cultural desde la prensa diaria y otras empresas editoriales.

De obra extensa y muy variada, su carácter fragmentario y a menudo inacabado otorgan al conjunto cierto carácter de asistematicidad. Ello ha provocado numerosas controversias, algunas excesivamente apasionadas y comprensibles sólo dentro de su concreto contexto histórico e ideológico, en torno al valor de su pensamiento y a la interpretación de algunos de sus puntos centrales. En esta voz, tras una introducción biográfica, se pretende dar una panorámica general sobre los principales temas de la filosofía de Ortega.

Índice

4. La vida como realidad radical y como realidad dramática

4.1. La vida como realidad radical. La perspectiva

4.2. La vida como drama: proyecto y vocación

5. Razón vital y razón histórica

6. Otros temas: política y sociología

7. Recepción de su pensamiento

1. Biografía

José Ortega y Gasset nació en Madrid el 9 de mayo de 1883. Su abuelo paterno, abogado, había trabajado como redactor en diversos periódicos, lo mismo que su padre, José Ortega Munilla. Éste, profundamente liberal y ferviente católico, era desde 1879 el director de Los Lunes, el suplemento literario de El Imparcial, que también llegó a dirigir, prestigiosa tribuna donde escribían los autores más ilustres y representativos del momento y algunos jóvenes talentos descubiertos por él; miembro de la Real Academia Española desde 1902, frecuentó la amistad de importantes escritores de su tiempo, por lo que el mundo literario español de esa época le fue al pequeño Ortega muy familiar.

Su abuelo materno, Eduardo Gasset y Artime, había fundado en 1867 el periódico El Imparcial, actividad que alternó con la política: habiendo sido anteriormente diputado, después de su participación en la revolución de 1868 fue concejal de Madrid y ministro de Ultramar durante el reinado de Amadeo de Saboya. De clara tradición política liberal, formó parte de la primera junta directiva de la Universidad Libre, embrión de la Institución Libre de Enseñanza. Un hijo suyo, Rafael Gasset, también tuvo una intensa actividad política: diputado desde muy joven, fue ministro con los gobiernos de Silvela, Moret, Canalejas, Romanones y García Prieto. Tampoco su cuñado Ortega Munilla era ajeno al mundo político, aunque su falta de ambición le llevó a rechazar por dos veces una cartera ministerial y acabó renunciando a su escaño en las Cortes. La vocación liberal, periodística y política de Ortega y Gasset era una tradición familiarmente arraigada.

En 1897 comenzó en Deusto los estudios de Derecho y Filosofía y Letras, aunque dos años más tarde se trasladó a la Universidad Central de Madrid, donde únicamente se licenció de Filosofía y Letras; allí se doctoró a finales de 1904 con una tesis titulada Nota sobre los legendarios trabajos del año mil. Durante esos años su formación intelectual se orientó sobre todo hacia la lectura de literatura y autores franceses, muy especialmente Taine, Renan y Barrès, de los contemporáneos españoles, como Menéndez y Pelayo, Ganivet, Costa o Unamuno, y de otras lecturas de moda del momento, como Nietzsche y Schopenhauer, siempre en traducciones francesas y a través de la recepción en este país.

Desde inicios de 1905 hasta marzo de 1906 Ortega marchó a Alemania para estudiar en las universidades de Leipzig y Berlín. Entre otros, allí tuvo como profesores a Simmel y a Wundt, y comenzó a introducirse en la filosofía de Kant, lo que sería clave para su evolución filosófica. En octubre de 1906 volvió de nuevo a Alemania, esta vez a Marburgo, donde permaneció un año. La Universidad de Marburgo era sede de una de las principales escuelas neokantianas del momento, que tenía como principales figuras a Hermann Cohen y Paul Natorp, con quienes Ortega siguió varios cursos y seminarios. A finales de 1910 Ortega ganó la Cátedra de Metafísica de la Universidad Central de Madrid; pero, sin llegar a tomar posesión de la cátedra, a comienzos de 1911 volvió de nuevo a Marburgo, donde se quedó hasta finales de año.

A lo largo de estos sucesivos años marburgueses Ortega profundizó en los clásicos de la filosofía, especialmente los de la tradición idealista, como Platón, Kant, Fichte, Schelling o Hegel, a los que leyó directa e intensamente. En esta segunda estancia, además de profundizar en Aristóteles, descubrió la obra de Brentano y Husserl, por cuyo influjo acabaría abandonando el estrecho marco neokantiano; de todos modos, hay que tener en cuenta que tomó a estos autores, especialmente al último, en continuidad con el idealismo de Marburgo: no en vano fue la propia atención y admiración con que al filósofo moravo seguían sus maestros neokantianos las que le dirigieron a él y le movieron a leerle.

En los años posteriores y hasta el estallido de la Guerra Civil Ortega apenas salió de España, excepto los importantes viajes a Argentina en 1916 y 1928. Junto con su labor docente en la Universidad, durante los años 10 y 20 Ortega desarrolló un importante esfuerzo en el campo editorial. Además de sus colaboraciones en El Imparcial, su lugar habitual de publicación hasta romper con este diario en 1917, en 1908 colaboró en la creación de la revista Faro y en 1910 en la de la revista Europa, ambas de efímera duración. A comienzos de 1915 puso en marcha una nueva revista, España, de la que abandonó la dirección antes de un año. En 1916 comenzó la publicación de El Espectador, revista unipersonal de periodicidad irregular de la que salieron a la luz ocho volúmenes, el último en 1934. Tuvo un papel central en la orientación de El Sol, creado por el empresario Nicolás María de Urgoiti en 1917, uno de los más importantes e influyentes periódicos españoles de esos años, del que Ortega además fue asiduo colaborador y editorialista. En 1918 Urgoiti creó también la editorial Calpe, en la que Ortega, además de formar parte del Comité Directivo, tuvo una posición privilegiada en la orientación editorial y búsqueda de colaboradores y ejerció una gran influencia sobre la elección de obras a publicar. En 1923 Ortega creó la Revista de Occidente, que a partir del año siguiente contó con una editorial del mismo nombre; esta revista buscaba ser una tribuna de divulgación de la cultura más avanzada, y por sus páginas desfilaron los escritores, científicos y pensadores más brillantes del momento: exponente claro de la importante y cuidada labor divulgativa que Ortega llevó a cabo.

Tras la proclamación de la II República Española, Ortega salió elegido parlamentario en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931. En el Parlamento intervino activamente con discursos acogidos con expectación y vivo interés, pero ignorados a la hora de las decisiones; sus llamamientos a la moderación y a una organización estatal en la que entraran todas las tendencias políticas chocó con los derroteros que fue tomando la República. Desencantado, decidió abandonar definitivamente la política después del verano de 1932. A finales de 1933 publicó también sus últimos artículos en prensa, dando paso a un autoimpuesto silencio que prácticamente no rompió hasta su muerte.

Con el inicio de la Guerra Civil, en verano de 1936, se vio obligado a huir de Madrid, donde su vida corría serio peligro; gravemente enfermo, hizo una primera parada en París, hasta que en 1939 decide partir y establecerse en Argentina. Allí no recibió una acogida muy buena, y no encontró las fuentes de ingreso que había imaginado. Por ello, en 1942 se trasladó a Portugal, donde fijó su residencia hasta el final de sus días. Estos primeros años de exilio, en los que, además de la precaria situación económica, sufrió de frecuentes depresiones, fueron terriblemente duros para Ortega. Pero en Portugal pudo hallar cierta tranquilidad y estabilidad, lo que le permitió reanudar su trabajo; allí emprendió algunos importantes escritos de madurez filosófica, muchos de los cuales quedaron inacabados. De esta época datan algunos de sus textos más extensos y de más ambición sistemática, como los que se publicaron póstumamente con los títulos de La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva [OC VIII], El hombre y la gente [OC VII] u Origen y epílogo de la filosofía [OC IX].

Tras una primera estancia breve en 1945, a partir de 1946 Ortega comenzó a prodigar sus viajes a España, donde impartió varios cursos y conferencias. Sin embargo, la situación política del momento, claramente adversa hacia su figura en la mayoría de ámbitos oficiales, no le permitió la acogida y repercusión que esperaba. Esta situación contrasta con el gran éxito cosechado por los largos viajes internacionales que emprendió entre 1949 y 1954, sobre todo en Estados Unidos y Alemania, en los que contó con públicos multitudinarios que acudían a escuchar sus conferencias. Ortega falleció en Madrid el 18 de octubre de 1955.

2. Evolución filosófica

El pensamiento de Ortega sufrió cambios y evoluciones importantes a lo largo de los años hasta llegar a su forma madura, más o menos definitiva a partir de finales de los años 20. Varios intérpretes han ensayado diversas etapas cronológicas en función de los temas, influencias o paradigmas que le marcan en cada momento; aunque no necesariamente incompatibles entre sí, hay divergencias en el número, en la cronología y en los aspectos definitorios de estas etapas.

En cualquier caso, es evidente un primer momento neokantiano en su trayectoria a partir de sus primeras estancias en Alemania, iniciadas en 1905. El neokantismo de Marburgo fue su primera formación seria y sistemática, y durante unos años profesó sin fisuras los puntos de vista de esta escuela; de ello dan fe con claridad sus escritos de esos años. Aunque posteriormente se alejó y combatió tenazmente muchos de los supuestos neokantianos, algunas importantes huellas de Marburgo permanecieron en lo más profundo de su pensamiento a lo largo de toda su vida: la exigencia sistemática y puramente teórica como condición esencial de la filosofía, la visión constructivista del conocimiento asentado sobre la dualidad fenómeno-númeno, la vivencia del ser y la vida como fuerza en sentido dinámico y relacional, el carácter radicalmente irreductible del hombre a la naturaleza y a la animalidad, la tesis del punto de vista que luego evoluciona hacia el perspectivismo, la importancia de la actitud deportiva o la tensión hacia el futuro como perspectiva fundamental para entender la vida. A la vez, también toda su vida se rebeló, otro rasgo importante de su pensamiento posterior, contra el cientificismo y el apriorismo caracterísiticos de esta escuela.

Entre 1911 y más o menos 1913 Ortega abandona el estricto paradigma neokantiano de la mano del paradigma fenomenológico, aunque con continuidad entre uno y otro: se trata de un mismo empeño por una fundamentación trascendental de la filosofía como ciencia frente a todo psicologismo y positivismo. El claro marco trascendental en sentido idealista en el que se mueve no sólo en su etapa neokantiana sino también en la más estrechamente fenomenológica se aprecia en que, igual que Husserl especialmente a partir de sus célebres cinco lecciones del semestre de verano de 1907 que inauguran su giro trascendental-kantiano, también ve en los estados ideales de conciencia, es decir, en la objetivación de los actos de conciencia, el fundamento último y radical de la filosofía. En realidad, es precisamente a través de la husserliana noción trascendental de conciencia y de su intencionalidad como Ortega abandona el idealismo subjetivista del neokantismo, para el que el yo puro era el fundamento absoluto del conocimiento y la filosofía, creador en último término de la objetividad. Ahora no es el yo, sino la correlación intencional sujeto-objeto como estructura básica de la conciencia la que se sitúa en el fundamento; de ahí el empleo de la metáfora de los Dióscuros o dii consentes como crítica y superación del idealismo subjetivista, que olvida esta correlación. El paradigma fenomenológico fundamental en el que se mueve Ortega durante estos años se aprecia de modo especialmente evidente en el curso impartido en Madrid en 1915 publicado como Investigaciones psicológicas [OC XII] y en el curso profesado al año siguiente en Buenos Aires, Introducción a los problemas actuales de la filosofía [OC-NE VII], en los que la superación al estilo husserliano del positivismo y el psicologismo constituye el hilo argumental.

Pero a partir de finales de los años 10 y de modo especialmente nítido en la primera mitad de los años 20, los escritos de Ortega dejan de moverse dentro del paradigma trascendental husserliano para encuadrarse dentro de un vitalismo biologicista en el que ocupan el primer término las influencias de autores como Scheler, Bergson, Simmel o Nietzsche. Durante esta etapa, la preocupación por fundamentar científicamente la filosofía y, correlativamente, todo trascendentalismo de la conciencia prácticamente desaparecen, y el concepto fundamental es el de vida, entendida como fuerza o impulso espontáneo y creador de carácter biológico en sentido amplio; la preocupación fundamental es ahora la oposición a todo culturalismo y utopismo racionalista, que tiende a considerar únicamente como verdaderamente real el mundo de la pura objetividad. La máxima expresión de esta etapa vitalista se puede encontrar en El tema de nuestro tiempo [OC III], de 1923.

Sin embargo, a partir de finales de los años 20, en concreto a partir aproximadamente de 1927-28 y en gran parte a raíz de la lectura de Ser y tiempo de Heidegger, la noción de vida sufre una radical transformación y su filosofía un giro más metafísico. Si antes la vida era entendida como impulso o fuerza cósmica, al estilo bergsoniano, ahora la entiende como la mutua e indisoluble conexión yo-mundo, estructura metafísica radical de la relación sujeto-objeto; pero lejos de recaer en el puro trascendentalismo de esta correlación, la interpreta ahora como co-actuación, como inmediata mundanidad del yo, estructura que se convierte no sólo en la realidad radical, sino en el origen último de los problemas filosóficos, que toman así un sesgo existencial. Éste es el paradigma definitivo en el que se mueve su filosofía madura, ya reconocible en su curso de 1929 publicado como ¿Qué es filosofía? [OC VII]; paradigma que se mantiene con pocas variaciones y corre cercano a los desarrollos fenomenológicos y hermenéuticos predominantes en la filosofía europea de los años centrales del siglo XX.

Esta disparidad de etapas e influencias ha provocado numerosas discusiones entre los intérpretes acerca de la continuidad, consistencia y coherencia de su pensamiento y sobre su originalidad, puesta a menudo en duda. Acerca de lo primero, no sólo hay muchos elementos comunes en las diversas etapas, sino que parece natural otorgar cierta preponderancia al último de los paradigmas en los que se movió, y considerar las etapas anteriores como tanteos de juventud, como inicios erráticos de una filosofía en formación que van transformándose o abandonándose en el proceso de maduración intelectual.

3. Crítica al idealismo

Tras su etapa neokantiana, el principal caballo de batalla del pensamiento de Ortega es el combate contra el idealismo subjetivista propio de la modernidad y del racionalismo, para el que la realidad queda reducida a un yo absoluto y autorreferencial que carece de alteridad verdaderamente real y cuyo despliegue acaba encerrado en el mundo de la utopía, la abstracción extrema y la arbitrariedad. Este afán de alejarse del idealismo subjetivista ensayando varias vías explica buena parte de su evolución y de sus preocupaciones filosóficas centrales.

Aunque Ortega empieza a elaborar explícitamente la crítica al idealismo ya a partir de 1915, siguiendo a la fenomenología husserliana, a la que más tarde incluirá dentro del idealismo criticado, su exposición es un leitmotiv habitual en numerosos cursos posteriores, y la emplea como modo de presentar y justificar su propio planteamiento metafísico. Lo que pretende con ello es llegar a un principio absolutamente cierto e indudable, que describa con fidelidad y precisión la experiencia originaria de la realidad sin recubrirla con interpretaciones problemáticas. En este sentido, como ha mostrado con acierto el idealismo, señala Ortega, los planteamientos del realismo premoderno no cumplen esta exigencia de fidelidad a la evidencia: esta posición asume que lo real tiene una realidad previa e independiente al sujeto que lo conoce, supuesto que no forma parte del modo como la realidad se presenta originariamente al hombre. De esta crítica surge la posición idealista, iniciada de modo paradigmático por Descartes: realidad es siempre realidad conocida, la realidad es esencialmente presencia a un sujeto; más aún, la realidad no es sino pensamiento de un sujeto, contenido de conciencia, queda incluida dentro del sujeto que conoce, algo que Ortega tampoco aceptará.

La crítica al idealismo la expone Ortega en muchos de sus escritos. Uno de los lugares donde más sintética y sistemáticamente aparece es en el curso que impartió en Buenos Aires en 1940 publicado con el título Sobre la razón histórica [OC XII], donde la estructura en cuatro puntos.

El primer punto se refiere al modo como Descartes interpreta el ser de la realidad diferente del yo. El filósofo francés asume sin analizarla a fondo la interpretación realista, cuya no evidencia había quedado patente: entiende como realidad ser absolutamente independiente del yo. Por eso, tras la criba de la duda metódica, esa realidad queda metafísicamente abolida; y, por tanto, el sujeto, el yo entendido como acto de pensar, permanece como única realidad segura. El idealismo conduce así de modo problemático a la soledad metafísica del yo. La razón de esta suposición radica en el modo de entender la relación entre sujeto y objeto; tanto realismo como idealismo entienden esta relación como externa y en último término accidental, pues ambos son plenamente con independencia de ella. A partir de esta asunción, el idealismo concluye que, como el sujeto es inmediatamente evidente por su propio carácter, esta evidencia no requiere de ninguna otra instancia; es plenamente autoevidente. De esta evidencia carece el objeto, cuya relación con el sujeto no es por tanto ni originaria ni inmediata.

En el segundo punto de crítica según este curso de 1940 Ortega la emprende contra el supuesto que aquí late. Puesto que el idealismo separa el objeto del sujeto, la relación del primero con el segundo no puede ser más que accidental, mediata y secundaria; por el contrario, el sujeto es inmediato para sí mismo, es constitutiva y esencialmente presente ante sí. De ahí se concluye, por tanto, que el sujeto remite necesariamente a sí mismo, pero no necesariamente, y desde luego no de modo primario, al objeto. Ahora bien, frente a esto Ortega afirma que al sujeto le es necesaria, por su misma estructura interna, la relación con el objeto: lo que es presente a la conciencia no es primaria ni inmediatamente lo propio del sujeto, su actividad, sino el objeto en cuanto objeto; por tanto, esta relación no es ni accidental ni externa, sino constitutiva. Sujeto y objeto son inseparables, no hay uno sin otro, y sólo en esta relación ambos son visibles; ninguno tiene realidad plena sino en la relación: un sujeto solo no es únicamente irreal, sino, estrictamente, impensable. En definitiva, el acto de conciencia, lo que el idealismo había situado como principio fundamental, no se puede explicar unívocamente desde el sujeto. Sólo con sujeto no hay acto de conciencia, que no es una mera autoposición o autoconciencia. El acto de conciencia se revela, pues, como una esencial e inmediata imbricación entre sujeto y objeto; y esta relación es lo único inmediatamente evidente.

La conclusión es clara para Ortega: lo originario no es la absoluta posición del sujeto, sino la relación entre sujeto y objeto. Esta relación no puede ser por tanto ni accidental ni externa, porque en ella ambos se constituyen como tales; no tienen estatuto metafísico previo, anterior o fuera de ella. Es lo metafísicamente primario, es aquello en lo que consiste el acto de conciencia, el necesario punto de partida: es una relación interna a la estructura del sujeto. El acto de conciencia es efectivamente condición de realidad; pero esto no significa privilegiar al sujeto, puesto que él es en sí mismo insuficiente: el subjetivismo es esencialmente el error idealista. El acto de conciencia no es el sujeto, ni sólo del sujeto; es la constitutiva apertura del yo a lo que no es él, el ámbito de manifestación del objeto al sujeto, el lugar donde sujeto y objeto se encuentran en mutua coexistencia.

Si de este modo se pone de manifiesto que la estructura del acto de conciencia exige un segundo término igualmente constitutivo de la conciencia, al examinar cómo a ella aparece el objeto se descubre en él un carácter efectivo constitutivo irreductible al sujeto y que la conciencia siempre reconoce, lo que le da una originariedad al menos semejante a la del sujeto; éste es el argumento del tercer punto de la crítica. La noción clave aquí es el carácter ejecutivo de la conciencia, que se configura frente al objeto en el modo primario que Ortega denomina contar con. Aunque se va más allá en su determinación, la conclusión será la misma que en la perspectiva anterior: el propio acto de conciencia sólo es fielmente descrito si se acepta plenamente esta cooriginariedad radical de sujeto y objeto en la conciencia. Lo decisivo ahora es descubrir que la conciencia no se queda simplemente en el mero reconocimiento de la dualidad, sino también del carácter dinámico de la dualidad. El objeto que a ella aparece no es simplemente un puro objeto o contenido de carácter puramente pasivo, meramente dependiente, sino que él actúa verdaderamente sobre la conciencia modificándola y configurándola en función de esta actuación: tan activo y decisivo para el acto es el sujeto como el objeto. Esto es, si en el acto de conciencia el sujeto actúa decisivamente, y por eso el acto es del sujeto, no menos decisivamente sobre el acto y sobre el sujeto actúa eficazmente el objeto, cuya actuación es realmente distinta e irreductible a la del sujeto; el objeto no es, por tanto, una mera determinación de contenido. La conciencia, más que una mera coexistencia estática, es una mutua coactuación. Esta mutua coactuación se escapa del yo pensante autosuficiente como principio absoluto de la filosofía: quiéralo o no, el sujeto es íntimamente afectado siempre por lo que no es él. A este carácter de coactuación que tiene la conciencia hace referencia el concepto de ejecutividad: con esta noción pretende ofrecer una caracterización de la conciencia más allá de la unilateralidad subjetual, centrándose sobre todo en el modo de enfrentarse ella con el objeto; la esencia de esta ejecutividad es precisamente la inseparable, íntima y activa unión metafísica bidireccional entre sujeto y objeto, que no puede ser eliminada por un artificial repliegue del sujeto sobre sí mismo, por una falsa consideración de su propio acto objetivador como si se tratase de algo autónomo.

En último término, la relación entre sujeto y objeto es insuficientemente explicada como mera referencia, por muy constitutiva que ésta sea; es una relación de actuación, más concretamente, de mutua actuación del sujeto sobre el objeto y, lo más central para alejarse definitivamente de todo subjetivismo, del objeto sobre el sujeto. Frente a la pura y abstracta correlación sujeto-objeto, en la que sólo comparecen la dimensión eidética y la mera referencia sin que los dos elementos queden íntimamente afectados o modificados por ella, la relación ejecutiva es una correlación entitativa, en la que no sólo se pone una referencia de contenido, sino que se añade, se podría decir, una relación de ser: más allá del mero reconocimiento de la dualidad, la realidad del sujeto queda compuesta por la relación con la realidad del objeto y viceversa, sin que por ello quede una disuelta en la otra. Se trata en el fondo de cambiar el paradigma, tanto realista como idealista, que entiende la estructura de la realidad como una relación de dos cosas que son con mutua independencia por otro que la entiende con carácter dinámico: tanto objeto como sujeto sólo son propiamente en cuanto actuación, dentro de la ejecución de un acto. Sólo así puede situarse la íntima e indisoluble unidad de sujeto y objeto como la forma primaria de realidad.

En definitiva, con el análisis descriptivo de la conducta humana consciente, de los actos de conciencia reales vistos desde su dinamismo interno dentro de su efectiva integración en la vida, persigue Ortega abandonar el paradigma idealista del sujeto como absoluta conciencia autónoma y cuyos actos consisten en objetivaciones eidéticas (ideales); es decir, abandona la perspectiva del mero espectador o manipulador externo. Este paradigma es sustituido por el de un sujeto consciente al que se le impone la existencia de una realidad distinta y cooriginaria a él, con la que, por ser consciente, cuenta, y que por eso le afecta y actúa sobre él; es decir, adopta el paradigma del trato íntimo con las cosas. Esto es lo propio del ámbito real humano, donde tiene sentido hablar de la relación sujeto-objeto: este ámbito consiste en un sujeto real que cuenta con la realidad de los objetos que le aparecen a la conciencia.

Ortega aún añade un cuarto aspecto en su crítica al idealismo, que es en cierto sentido una aplicación del tercero y una ampliación del sentido de la labor filosófica. El idealismo surge como respuesta a la búsqueda de seguridad, a la exigencia de un principio radical que arroje luz sobre la oscuridad de la vida humana; es, por tanto, una reacción a una necesidad previa. Esta teoría, como ninguna otra, no se explica por sí misma, sino por algo anterior y preteorético, por una realidad que no ha tenido en cuenta, más fundamental que cualquier reflexión y pensar: la concreta existencia del hombre que, envuelto en el problematismo de su circunstancia y sin otro asidero o seguridad, se ve obligado a pensar; no la duda consciente y metódica, sino la duda real y viva, previa al filosofar. Al fin y al cabo, la teoría no es más que una posibilidad dentro de la vida, y una posibilidad motivada ya por un contexto vital previo. Pensar no puede ser, por tanto, la relación primaria con la realidad.

4. La vida como realidad radical y como realidad dramática

La conclusión que busca Ortega tras todo el examen de la postura idealista es que la descripción que más fielmente responde a la experiencia originaria de la realidad es la que entiende la realidad como una dinámica coactuación entre sujeto y objeto, entre yo y mundo: ésta es la estructura de la conciencia inmediatamente evidente a ella misma. Es, por tanto, la conciencia del sujeto real, concreto, vivo, que no está encerrado solo consigo mismo, sino que en él está igualmente presente lo de fuera. De hecho, la mutua coactuación entre sujeto y objeto, la posición de un sujeto que cuenta absolutamente con un objeto, no es sino vivir, es el dinamismo y actividad propia de la vida humana concreta; es decir, esta estructura dinámica y bidireccional entre sujeto y objeto no es sino aquello que en el lenguaje corriente se llama vida, la vida humana real, la interactuación concreta entre el yo y el mundo. La vida es por tanto lo que Ortega denomina la realidad radical, ese principio indubitable que responde a la experiencia originaria de la realidad: el eje alrededor del que Ortega elabora su pensamiento.

Ya en los años 20, en su etapa más fuertemente vitalista, había dirigido Ortega una atención primordial hacia la vida como elemento fundamental de la filosofía; sin ir más lejos, había proclamado la necesidad de que la razón esté al servicio de la vida, se subordine a ella y se pliegue a sus exigencias. Ahora bien, no hay que confundir el concepto biologicista de vida con el que todavía opera en esos años con el posterior de su filosofía madura. La vida ahora ya no es una fuerza espontánea y creadora de carácter cósmico, sino que es el modo en el que entiende la estructura sujeto-objeto más allá del idealismo. Por un lado, esta estructura tiene ahora un carácter radicalmente individual; como repite con insistencia, vida es la de cada cual, la de cada hombre en su radical y estricta individualidad, en sus circunstancias concretas, lejos de cualquier abstracción trascendental o impersonal. Y, por otro lado, el problematismo que parte de esta realidad tiene un carácter y radicalidad muy diferente al que se planteaba en la etapa anterior.

4.1. La vida como realidad radical. La perspectiva

La centralidad metafísica otorgada a la vida en la filosofía madura de Ortega se manifiesta básicamente en dos direcciones. En primer lugar, esta realidad funciona como principio absoluto de manifestación, es el principio absolutamente necesario de toda presencia de realidad. En este sentido específico es al que sobre todo hace referencia Ortega cuando habla de la vida como la realidad radical. Ello no significa que sea ni la única realidad, ni la realidad absoluta en sentido amplio, ni el principio de cuanto hay, ni siquiera la realidad más importante; de lo que se trata es del principio radical de toda evidencia, de toda seguridad, de todo conocimiento, de, en última instancia, toda verdad. La vida es el ámbito originario de la presencia; es por tanto el lugar donde radicalmente el hombre se encuentra con toda realidad: es la realidad radical porque toda otra realidad aparece como tal sólo en ella, aparece radicada en ella. La vida es el ámbito de la iluminación, y es el único ámbito de iluminación, de encuentro con la realidad, para el hombre concreto, sea cual sea el modo en el que la realidad entre en este ámbito.

Este carácter a la vez individual y radical en el orden de la manifestación de la realidad influye directamente a la hora de entender la estructura del conocimiento. Sin caer en el psicologismo o el relativismo, Ortega subraya el carácter encarnado del conocimiento: la finitud y limitaciones propias de un sujeto cognoscente que es a la vez un sujeto empírico encarnado en un mundo fisícamente concreto y real configura la estructura formal del conocimiento. En este sentido, Ortega describe en El hombre y la gente [OC VII] cuatro leyes estructurales del mundo, es decir, cuatro leyes en las que se configura el conocimiento debido a su carácter encarnado y limitado.

Una de ellas es la ley de la perspectiva, uno de los aspectos más conocidos de su pensamiento. La doctrina del punto de vista o el perspectivismo es una tesis antigua en su filosofía, que sufre modulaciones a lo largo de los años pero que mantiene un mismo núcleo y sentido, y que vuelve a aparecer en importantes textos maduros como El hombre y la gente [OC VII] u Origen y epílogo de la filosofía [OC IX]. Esta doctrina se basa en que el carácter situado del conocimiento humano implica que conocer un objeto es siempre conocer una perspectiva concreta y limitada del objeto, no estrictamente el objeto en su totalidad; por eso mismo todo conocimiento puede y exige ir siendo completado, ampliado, integrando nuevas y diversas perspectivas. Perspectiva que es siempre del objeto, la que el objeto muestra, no es una construcción arbitraria, aunque a la vez esta estructura perspectivista del conocimiento se deriva exclusivamente del carácter encarnado y limitado del sujeto. Con esta teoría pretende acabar con la idea de que conocer algo sea sólo y necesariamente conocerlo absoluta y plenamente, y que la alternativa a este conocimiento pleno y absoluto sea el puro escepticismo; la doctrina del punto de vista quiere justo romper esta falsa disyuntiva, porque la perspectiva es verdadero y real conocimiento del objeto.

4.2. La vida como drama: proyecto y vocación

La segunda dirección en la que se manifiesta la centralidad metafísica que Ortega otorga a la vida gira en torno a su carácter esencialmente dramático. La relación yo-mundo en que la vida consiste es una relación dinámica precisamente porque se trata de un yo no estático y autosatisfecho, sino todo lo contrario: un yo inquieto que quiere, necesita y no puede dejar de hacer algo en el mundo. El yo, el sujeto humano que vive, lejos de ser un yo abstracto o vacío es sobre todo un proyecto de vida: una figura o argumento de vida imaginado por él que debe ir realizando con sus acciones y decisiones a lo largo del tiempo. Este proyecto es lo decisivo para el hombre, es aquello que dirige todas sus acciones, que da sentido a lo que hace en cada momento; como el proyecto apunta hacia el futuro, porque es lo que todavía no es y por eso tiene que ser realizado, la vida se mueve sobre todo hacia el futuro, el futuro es su estructura y dirección esencial.

Pero el hombre no es simplemente un proyecto que él mismo ha imaginado y se ha impuesto. Más radicalmente el hombre es vocación, es un proyecto de vida que él no ha elegido ni ha creado, que se encuentra desde el inicio como su yo más verdadero, profundo e íntimo. Es este yo auténtico, esta vocación, el que el hombre siente la necesidad imperiosa de realizar en el mundo; es la necesidad más fuerte y constitutiva del ser humano, la que mueve su vida entera porque es su verdadera y esencial realidad. Y el hombre no tiene libertad para cambiarlo o sustituirlo por otra figura, la única libertad que tiene es la de aceptarlo o rechazarlo. En esta decisión se pone en juego su íntima realidad y consistencia: si decide rechazarlo, el hombre se convierte en una realidad falsa, inauténtica, en una sombra de sí mismo; por el contrario, si lucha por afirmarlo y realizarlo puede aspirar a alcanzar su realidad plena y auténtica, a llegar a ser verdadera y efectivamente quien ya era como proyecto en un principio.

El concepto de vocación en Ortega envuelve cierto problematismo y complejidad. Por un lado, el propio Ortega le da una importancia central a la hora de entender y juzgar la vida humana: es su núcleo más profundo y decisivo, su último motor y definición. Por otra parte, aunque habla de la vocación o yo auténtico en muchos de sus escritos, sus explicaciones son por lo general breves y fragmentarias, dejando muchas cuestiones abiertas; entre ellas, por ejemplo, el papel del propio hombre y del mundo o circunstancias en el surgimiento de la vocación. Pero quizá el problema más importante que queda en el aire es el de su origen; el propio Ortega rechaza apelar en este sentido a la voluntad del hombre o al mundo, y parece apuntar hacia una dimensión trascendente de connotaciones religiosas. Pero no llega a abordar explícitamente esta cuestión, y esta dimensión a la que parece apuntar queda sin apenas desarrollos claros en su producción escrita.

En cualquier caso, es por todo ello que la vida responde a la estructura de un drama, tiene un carácter esencialmente dramático: parte de una situación inicial ya dada en la que se encuentra, porque él no elige el haber nacido ni el nacer en un lugar y fecha determinado y también se encuentra dada la necesidad de elegir y decidir las acciones para realizar el proyecto que es; se encuentra en un escenario, el mundo, las concretas circunstancias en las que vive y en las que tiene que realizar su proyecto; tiene un argumento que dirige el drama, la necesidad de realizar el proyecto; el desarrollo del argumento no es un movimiento ciego, automático o mecánico, sino que es incierto, lleno de peripecias, movido por la libertad del hombre y por la inseguridad y dificultad de llevar a cabo el proyecto propuesto; y, por último, tiene un desenlace ni prefijado de antemano ni indiferente, sino que se deriva de las acciones libres del sujeto y puede concluir en la realización exitosa o deficiente, en la autenticidad o la inautenticidad. Es, por tanto, un drama efectivo en el que el hombre se juega su propia realidad, se pone a sí mismo en juego.

Pero, además del carácter dramático y unido a él, este esfuerzo de realización en que la vida consiste tiene un carácter eminentemente práctico: es a través de las concretas y reales acciones del hombre en el mundo como lleva a cabo ese esfuerzo. Por tanto, es el actuar efectivo el que tiene la última palabra, la instancia decisiva. Pero esto no implica caer en un puro practicismo o pragmatismo; no implica dejar de lado la dimensión más puramente teórica, cognoscitiva o veritativa, esencial también para la vida humana. Como Ortega insiste, esta dimensión es clave e irrenunciable para la vida humana y para su esfuerzo de auténtica realización: esta dimensión debe dirigir y mover el obrar, pero a la vez éste funciona como causa final de aquélla.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la realización del verdadero yo debe realizarse efectivamente en el mundo, lejos de utopismos o ensueños románticos que dan la espalda a la realidad externa. Este escenario real supone un verdadero problema vital: el proyecto o vocación que el hombre tiene la necesidad de realizar no tiene su origen en la realidad dada, sino en una instancia absolutamente diversa; de ahí que este proyecto o yo auténtico tenga un carácter, por emplear un término del que Ortega gusta, extranatural, ajeno a las exigencias y leyes que marca el mundo en el que debe de realizarse. Por ello, el mundo es una realidad extraña y hostil al hombre, es un ámbito peligroso; el mundo provoca una especie de escisión interna al hombre, le separa de su verdadero sí mismo. En un sentido análogo Ortega utiliza también la metáfora del naufragio: el hombre es como un náufrago que se hunde en el mundo, a modo de mar peligroso e ingobernable, y todo lo que hace en su vida es en última instancia el esfuerzo para no hundirse y poder llegar a la tierra firme de su verdadero yo. De ahí el carácter esencialmente problemático de la vida humana. Y este carácter problemático general de la vida da sentido para Ortega a todos los problemas particulares que se presentan al hombre, incluyendo los problemas filosóficos: todo lo que hace el hombre, absolutamente todo, también pensar o hacer filosofía, tiene su sentido como parte de este esfuerzo por sobrevivir en el mundo, es decir, por poder realizar su verdadero yo, por salvar su realidad auténtica y no perderla. Desde esta perspectiva más existencial cobra toda su fuerza y relieve la necesidad de colocar a la vida humana en el fundamento de toda la problemática metafísica.

Para Ortega hay dos grandes modos en los que se concentra este esfuerzo de salvación. En primer lugar se halla la técnica, que no es sino el esfuerzo por adaptar por todos los medios el mundo al proyecto extranatural que el hombre ha decidido realizar. Aunque dedica también otros textos a examinar el papel de la técnica en la vida humana, el lugar donde más desarrolla la cuestión es el curso publicado como Meditación de la técnica [OC V]. Allí ofrece una visión positiva de la técnica, ya que es la herramienta con la que el hombre, con resultados bastante satisfactorios, ensaya alcanzar la felicidad, es decir, triunfar sobre la hostilidad del mundo y convertirlo en ámbito propicio para realizar su proyecto vital; por ello, su análisis de la técnica se orienta no tanto a un análisis per se o atendiendo a sus mecanismos o problemas internos, sino más bien a mostrar qué papel juega en la vida humana y en qué dimensión de ésta tiene su origen y sentido.

Pero no es la técnica el único factor que Ortega encuentra como clave para superar el extrañamiento que el mundo impone al hombre. A menudo Ortega interpreta este extrañamiento en sentido cognoscitivo, es decir, como extrañamiento provocado por la duda, la ignorancia o la desorientación: el hombre no sabe en qué suelo pisa, no sabe a qué atenerse sobre el mundo y por tanto no sabe qué hacer, se siente perdido. El problema cognoscitivo se traduce en un problema práctico: por falta de conocimiento el hombre no puede decidir ni dirigir sus acciones con sentido. De ahí que el conocimiento sea el otro gran elemento en el que el hombre cifra sus esperanzas de salvación; o, dicho de otro modo, desde el punto de vista del conocimiento se manifiesta otro aspecto por el que la realidad supone un grave peligro para la realización del yo auténtico, es la otra raíz del problema. Por eso el conocimiento, o, mejor dicho, el pensamiento, lo que el hombre ejercita para orientarse en el mundo, que en ocasiones Ortega lo distingue del conocimiento y de la filosofía, modos concretos y no únicos de buscar esta orientación, es la gran necesidad vital, como se señalará en el siguiente epígrafe al hablar de la razón vital: sólo por él el hombre puede aspirar a orientarse, a no perderse en las circunstancias adversas.

Ahora bien, los esfuerzos de salvación o realización que el hombre pone son siempre en último término insatisfactorios, no alcanzan plenamente el éxito jamás: el hombre es una realidad trágica, esencialmente infeliz. De modo coherente con la perspectiva puramente intramundana que Ortega adopta, afirma la imposibilidad de una salvación definitiva y plenamente lograda. Lo máximo que el hombre puede conseguir es, de la mano de la filosofía y de su potencial crítico y afán de radicalidad, ganar en autoconciencia, alejar de sí los fantasmas de la falsedad y la superficialidad, volver cada vez más sobre sí.

5. Razón vital y razón histórica

5.1. La razón vital

Se ha señalado en el epígrafe anterior que en los años 20, en su momento más estrictamente vitalista, Ortega había afirmado la necesidad de rectificar la cultura racionalista moderna y hacer que la razón y la cultura se pongan al servicio de la vida, funcionen como órganos, igual que los demás aunque con una especificidad propia, para su sustento y necesidades. De ahí que tengan su origen en esos años expresiones como las de razón vital o raciovitalismo, que han quedado como unos de los apelativos más populares para referirse a la filosofía orteguiana.

Salvando las diferencias, en su pensamiento maduro siguen alentando estas ideas fundamentales: el problematismo de la vida obliga al hombre a buscar y ejercitar todos los medios a su alcance para superarlo, para salvarle de la situación de desorientación, para evitar que esté perdido en el mundo; el medio más importante y decisivo es precisamente el conocimiento, cuyo ejercicio tiene sentido sólo a la luz de este problematismo esencial de la vida. Por ello Ortega afirma que el hombre no se esfuerza en conocer simplemente porque tenga razón, sino porque necesita conocer: el conocimiento no se explica simplemente por la existencia de esta capacidad, sino por la necesidad que el hombre tiene que le obliga a intentar desesperadamente conocer la realidad, aunque su capacidad sea más bien deficiente e inadecuada.

La finalidad que busca el conocimiento es otorgar un suelo firme y seguro a la vida, es decir, una interpretación de la realidad que convierta el caos enigmático que se percibe de modo inmediato en una forma estable y predecible. Ciertamente para Ortega el conocimiento como tal no es el único modo en el que el hombre halla esta forma estable y predecible del mundo que le permita vivir y proyectarse con garantías. De modo incluso más radical que el conocimiento configuran la vida humana las creencias, que Ortega contrapone a las ideas. Las creencias son las interpretaciones que el hombre asume inconscientemente, que no ha elaborado él mismo sino que ha recibido de la sociedad, y que toma como si fueran la realidad misma y laten por ello como supuesto y condición de todas sus acciones; las ideas, en cambio, son elaboradas conscientemente por él, y por tanto no las toma tan en serio, no configuran tan radicalmente su actuar. Ahora bien, dejando aparte el hecho de que las creencias son ideas que con el tiempo la sociedad acaba asumiendo e interiorizando, no por esto las creencias hacen superfluo el conocimiento: por un lado, la duda acaba corroyendo antes o después todas las creencias y, por otro, la realidad no siempre se comporta de acuerdo a ellas, lo que también es causa de que entren en crisis.

Del mismo modo que las creencias aunque por camino diferente, el conocimiento racional también persigue ofrecer al ser humano una imagen estable del mundo que le permita actuar con seguridad. Siguiendo un esquema de resonancias kantianas, lo que el conocimiento conceptual hace según Ortega es sintetizar la experiencia inmediata, por sí misma insuficiente e insegura, e introducir en ella una consistencia, una figura determinada y predecible de conducta, tradicionalmente llamada el ser de las cosas, sobre la que poder asentar la acción. La determinación de esta consistencia fija es obra del conocimiento conceptual, aunque no de modo unilateral: en ella interviene también activamente el comportamiento y modo de ser propio de la realidad. De hecho, es importante advertir que el conocimiento conceptual, a pesar de este planteamiento constructivista, no es una mera construcción arbitraria, subjetiva o puramente pragmatista, sino que pretende ser verdadero conocimiento de la realidad, que en el conocimiento revela su verdad: pero no una verdad que se ofrece a una inteligencia pasiva, sino que requiere la actividad racional, a modo de un ventrílocuo, para poder hacer hablar a una realidad que es muda por sí misma.

En este sentido, Ortega avisa del error de confundir el concepto con la realidad misma; aunque necesario, el concepto es un modo de traducción y por tanto de traición: abstracto, fijo y perfectamente definido, no responde adecuadamente al carácter concreto, cambiante y complejo de la realidad. Pero junto con esta inadecuación, la razón misma tiene la capacidad de distinguir la conceptuación racional de la realidad misma; de ahí que Ortega apele a esta capacidad, análoga al método que en lógica se denomina ponendo tollens, además de a la utilización de conceptos ocasionales, es decir, conceptos vacíos que puedan ser empleados para nombrar realidades puramente concretas, como posibles vías para profundizar y afinar en un conocimiento más adecuado y verdadero de la realidad.

5.2. La razón histórica

Dentro de su preocupación por el conocimiento y la huida del racionalismo moderno, el pensamiento maduro de Ortega va avanzando hacia una mayor profundización en la dimensión histórica del ser humano. Aunque es un tema que empieza a aparecer con fuerza en textos de los años 20, a partir de los años 30 toma un carácter progresivamente más radical y cercano al giro hermenéutico de la filosofía europea posterior. Como textos especialmente relevantes de esta profundización en la historicidad pueden citarse Historia como sistema [OC VI], En torno a Galileo [OC V] o Una interpretación de la historia universal [OC IX].

En este sentido Ortega empieza a hablar de la razón histórica como de nuevo horizonte para ejercitar la razón o, más exactamente, como nuevo paradigma para comprender al hombre y todo lo humano. Aquí surge otro punto problemático en torno a la interpretación del pensamiento orteguiano, justamente acerca de la relación o articulación entre razón vital y razón histórica, sobre si se identifican o se diferencian y, en tal caso, cómo y en qué se diferencian. Dejando de lado esta dificultad, lo que Ortega persigue con la razón histórica es un nuevo tipo de racionalidad distinta de la racionalidad moderna que sea apta para captar y describir racionalmente la vida humana, configurada radicalmente por su historicidad.

Las anteriores y tradicionales formas de razón han pretendido también dar cuenta del ser del hombre, pero ninguna de ellas, afirma Ortega, lo ha conseguido cabalmente. Tal como se ha ido entendiendo en occidente a partir de Grecia, la razón siempre ha buscado la verdad de sus objetos en su identidad estable supratemporal: en su naturaleza. Esta tendencia llega a su máxima expresión en la modernidad, que culmina en la razón física como paradigma de todo conocimiento racional: en la razón que expresa el ser de lo real bajo la forma de leyes o relaciones fijas, invariables, válidas de una vez para siempre. Ahora bien, este modo racional es absolutamente incapaz de captar lo propiamente humano, aquello que define lo específico de la vida humana: su carácter dramático, variable, susceptible de empobrecerse o enriquecerse, de salvarse o perderse, de alcanzar la autenticidad o hundirse en la falsedad; en una palabra, su carácter móvil e histórico, ajeno a cualquier concepción cósica. En toda esta dimensión radica la constitución fundamental del ser del hombre, que no está constituido por lo que tiene de naturaleza sino por lo que es irreductible a ella, por lo que tiene de historia. Al fin y al cabo, la idea de naturaleza, o mejor dicho, la comprensión de lo real bajo la forma de naturaleza, responde a una necesidad de la propia inteligencia humana que busca reducir lo que encuentra a esquemas fijos para saber a qué atenerse frente a ello. De este modo, según queda articulado este concepto en la modernidad, la naturaleza se entiende como los elementos y leyes inalterables y prefijados de la realidad, sin novedad alguna, que reduce todo cambio a mera combinación reglada de los elementos dados; en último término, como proyección de las propias estructuras racionales.

Ahora bien, frente a la invariabilidad de la naturaleza, la vida humana es sustancial variabilidad, plasticidad infinita: pese a la errónea perspectiva ahistórica moderna, el hombre no consiste en nada fijo, sino en una móvil sucesión o variación de formas de vida esencialmente distintas unas de otras, que configuran radicalmente la vida humana en cada momento histórico. La vida es tarea, quehacer, sistema de valores, metas, proyectos posibles de vida y, lo más importante y radical, creencias y vigencias sociales, que actúan en el subsuelo de todo lo anterior y de las que depende en última instancia toda figura de vida, en vistas de todo lo cual el hombre hace lo que hace. Éstas se van sucediendo a lo largo del tiempo, van emergiendo, desarrollándose y desapareciendo, peripecia que constituye la esencia de la historia, lo que hace que el hombre vaya cambiando dramáticamente de unas figuras a otras, vaya variando el argumento de su vida.

Esto no significa que el hombre no tenga elementos invariables o fijos que le son esenciales y de los que no puede desprenderse, elementos por tanto de naturaleza, que le configuran de entrada; así, por ejemplo, el cuerpo o la psique. Cabe considerar dentro de este ámbito de insuperable fijeza incluso a su propio pasado, elemento éste intrínseco a su propio ser histórico y vital. Estos elementos de estabilidad, especialmente el último, imponen límites a la variabilidad humana: su ser está abierto siempre a nuevas posibilidades, pero no a cualquier posibilidad, cambia siempre dentro de unos límites reales impuestos. Ahora bien, estos elementos de fijeza, siendo reales e importantes, no son propiamente lo humano del hombre, lo que determina o define su ser. Por el contrario, lo que le define no es su momento de fija identidad, lo que ya es, sino su ir siendo, su vivir, su permanente apertura a nuevas formas de vida, es decir, a nuevas formas de ser: debido a su necesaria y constitutiva libertad y a su capacidad creadora e imaginativa es un ser radicalmente histórico, no natural. Esto implica que el ser del hombre es esencial progreso y novedad, es susceptible de enriquecimiento, de crecimiento. Esto no significa que la sola variación garantice este enriquecimiento: su carácter esencialmente móvil y progresivo no asegura el carácter positivo de éste, porque del mismo modo que en su mano está la posibilidad de enriquecerse, está también la posibilidad de empobrecerse, de degradar.

Esta esencial apertura del hombre a la novedad, a ensayar nuevas formas de ser, no significa que cada nueva forma sea una absoluta novedad: esto sería lo opuesto al verdadero carácter histórico. Por el contrario, el hombre es continuidad, es un ser histórico porque es esencialmente heredero, configurado por las formas de ser que la humanidad ha ido ensayando antes de él: es el único ser histórico porque es el único ser que tiene pasado, que lo acumula y conserva en el presente, aunque en forma de haberlo sido. De ahí que el carácter móvil y variable de la historicidad humana, que en este sentido consiste en un irse liberando y dejando atrás las formas pretéritas, sea sólo uno de los aspectos del ser del hombre, inseparable de su carácter acumulativo: la historia es lo contrario del estreno, y precisamente porque el pasado, al superarse, también se conserva es posible el crecimiento y enriquecimiento del ser del hombre, que nunca parte de cero, no es nunca un primer hombre. Por eso el pasado determina en parte las nuevas formas que pretenden superarlo, que se generan y surgen de aquél huyendo de sus limitaciones e incapacidades; en este sentido se puede decir que el pasado determina negativamente el porvenir, porque cada forma pasada es una experiencia ya hecha, agotada y, por tanto, irrepetible. Por ello, las formas de vida provienen y se explican por las anteriores, no según una dialéctica lógica, sino histórica, real; y así hay que verlas para comprenderlas.

Por otra parte, este cambio de formas de vida no es un cambio individual, en cuyo caso tampoco cabría hablar de historia: se trata de un cambio social que integra a los hombres en una comunidad histórica. Esta comunidad comporta unas ciertas exigencias a los individuos que la integran, configura un destino histórico que el hombre que en él se encuentra tiene que aceptar como elemento integrante de su propia autenticidad. De ahí que Ortega tome como unidad del cambio histórico a la generación: el grupo de hombres que comparten unidad de sistema vital, de creencias y supuestos. Las generaciones marcan el ritmo del cambio histórico, que se estructura en una dialéctica de cambio y reposo. Aunque la relación entre generaciones y el cambio que una trae respecto a las anteriores son variables, el transcurso de ellas es lo que configura la trama de la historicidad humana, de su novedad y continuidad a través de cada una de ellas.

Ahora bien, esto no significa que la historia como unidad se dirija hacia una meta predeterminada y absoluta, a una situación final definitiva que supondría su acabamiento. Lejos de esto, en la historia no cabe una posible situación definitiva, sino que es siempre esencial transcurrir y cambiar; lo que tampoco significa considerar cada momento como algo insignificante o sin valor: cada uno de ellos es susceptible, al contrario, de alcanzar una perfección y significación intrínsecas. Por ello, la razón histórica, que pretende comprender la estructura de su devenir, no puede ser nunca una razón a priori, que comprende cada momento en relación con un supuesto término absoluto, al modo de la dialéctica hegeliana; es constitutivamente una razón a posteriori, que comprende a la historia en su propia estructura histórica.

De ahí que la razón histórica se erija como la razón de la propia historia; no consiste en vaguedades o misticismo de ningún tipo, es razón estricta, pero razón que se deriva de la propia realidad histórica, que no es una pluralidad de hechos inconexos, sino que manifiesta una racionalidad intrínseca comprensible. La razón que mueve la historia es la dialéctica entre continuidad y novedad, el surgimiento de formas nuevas a partir de las antiguas. Se trata, pues, de una perspectiva genética, que fluidifica todo lo humano al iluminarlo a la luz de la historia, al mostrar su génesis, de dónde, cómo y para qué ha surgido, de qué situación anterior nace: sólo es posible conocer cabalmente lo humano con un conocimiento genético, etimológico, el propio de la razón histórica, el que se adapta al verdadero modo de ser del hombre. Así, conocerlo, tanto a nivel social como a nivel individual, es contar una historia, ver qué ha sido anteriormente y cómo ha llegado a ser lo que es, y qué perspectivas se le abren con ello: la razón histórica es, por tanto, una razón esencialmente narrativa, biográfica. Por ello no puede ser una razón puramente abstracta, ajena a las particularidades, aunque si no se elevase sobre la mera particularidad no sería propiamente razón ni conocimiento; es, pues, una razón a medio camino entre lo abstracto y lo concreto.

Pero esta narración no es simplemente un recordar desinteresado o superfluo. Muy al contrario, el carácter esencialmente proyectivo y futurizo del hombre le hace volverse sobre el pasado, que se revela como arsenal y punto de apoyo que le permite proyectar con garantías y como fuerza de comprensión de la propia realidad. La razón histórica es, por eso, un modo de trascender el mero presente, de eternizarse: recordar y prever, recordar para prever. En cualquier caso, la razón histórica es para Ortega la forma de razón propia para intentar comprender al hombre y a todo lo humano, su objeto propio; en realidad es la única forma de comprenderlo adecuadamente: la razón histórica es el máximo conocimiento posible de sí mismo, de los propios límites y situación; es, por tanto, el único modo de trascenderlos, de adueñarse y tomar plena consciencia de sí.

6. Otros temas: política y sociología

En los apartados anteriores se han presentado los puntos centrales de su pensamiento más estrictamente metafísico. Pero la gran curiosidad intelectual de Ortega le hizo abordar, con mayor o menor profundidad y extensión, gran variedad de temas diversos, en ocasiones prometiendo ulteriores desarrollos que nunca llegó a redactar. Ortega nunca fue un intelectual encerrado en una torre de marfil y aislado de los problemas históricos concretos de su sociedad. Muy al contrario, desde joven estuvo preocupado por el desarrollo y deficiencias de la cultura, la sociedad y la política de su tiempo, especialmente en España, y su deseo de intervención siempre estuvo muy presente en todas sus iniciativas extra-académicas.

En este sentido, muchas de sus páginas tratan sobre lo que se podría entender como una crítica cultural en sentido amplio, es decir, un diagnóstico sobre el mundo presente en sus diversas facetas, intentando comprender la raíz de sus males y la vía de su posible solución y reforma. No por casualidad a menudo reflexionó e insistió sobre el insustituible papel del intelectual, que, a modo de los antiguos profetas de Israel, debe actuar como conciencia de la sociedad, y cuya función de comprender el momento histórico presente con serenidad y amplitud de visión debe ser guía rectora de toda actuación social y política.

A esta atención y esfuerzo por comprender el mundo que le rodeaba responden también sus intentos por comprender las corrientes artísticas que se desarrollaron en las primeras décadas de siglo. Aunque Ortega siempre estuvo muy interesado por la literatura y escribió bastante tanto sobre la literatura desde un punto de vista teórico como sobre escritores contemporáneos, su ensayo de tema estético más conocido, La deshumanización del arte [OC III], de 1925, de notable influencia en el mundo artístico español de esos años, consiste justamente en el intento de comprender el arte de vanguardia de esos años, especialmente en las artes plásticas. En este ensayo Ortega entiende el arte de vanguardia como una gran tendencia a la deshumanización en el arte: a la eliminación de lo imitativo, de lo humano, de lo lírico y patético, del subjetivismo, y a la apuesta por la estilización, la geometría, la búsqueda de un sentimiento puramente estético e inteligente, la presentación de la pura idea en su irrealidad.

Pero, sin duda, los dos temas de los que Ortega más se preocupó y más escribió aparte de las cuestiones metafísicas fueron la política y la sociología. Sus escritos y discursos políticos, muchos de ellos aparecidos en la prensa diaria, son a menudo comentarios y críticas a la concreta situación política española del momento y llamamientos para la renovación de la vida nacional. Algunos de estos artículos, como los que escribió poco antes de la llegada de la II República Española, se cuentan entre los más conocidos de la historia del periodismo español. Defensor en su madurez de un liberalismo de corte conservador, el actual sistema autonómico español debe mucho a sus propuestas descentralizadoras en las que insistió especialmente en los años 20.

Por otra parte, desde finales de los años 20 la preocupación de Ortega por la política española va acompañada por su esperanza en una efectiva unión europea supranacional, que ve necesaria no sólo para la salvación política del viejo continente, sino para la del resto del mundo, que todavía debe ser liderada por Europa. Si bien durante los años 20 Ortega todavía insiste en que la nación es la instancia suprema de toda política, desde finales de esa década y cada vez más en los años siguientes, especialmente al acabar la II Guerra Mundial, empieza a afirmar la muerte de las naciones y su necesidad de superarlas en uniones supranacionales más reales y efectivas, como la unidad europea; en último término, señala Ortega, además de otras razones, es anacrónico querer resolver determinados problemas, como los de la economía o la defensa, encerrados en el pequeño marco nacional.

En cuanto a la sociología, una de sus teorías más conocidas, tema central de su libro más popular, La rebelión de las masas [OC IV], gira en torno a la estructura de la sociedad basada en la distinción entre masa y minoría. Lejos de clasismos y rígidos elitismos, el carácter de minoría selecta no depende para Ortega ni de la posición o clase social ni del tipo de trabajo que se desempeñe, sino de la búsqueda personal del esfuerzo y la excelencia en cualquier campo de la actividad humana; por el contrario, lo que define al hombre masa es la tendencia a la inercia y la impersonalidad, a dejarse llevar por la sociedad. En ese sentido, es uno mismo el que de algún modo opta entre ser masa o minoría, y se puede ser minoría selecta en determinados campos y masa en otros. En toda sociedad, se quiera o no, hay masa y minoría, y la función de la minoría consiste en ejercer el liderazgo social sobre la masa. El inquietante fenómeno que Ortega pretende analizar y que da título a su ensayo consiste en que en las primeras décadas del siglo las minorías han desertado de su función de liderazgo y las masas han suplantado esa función. Entre otros males, esto ha provocado el desarrollo del estatismo y el auge de movimientos de masas como el fascismo y el bolchevismo.

Pero los desarrollos sociológicos del Ortega maduro, reflejados de modo especial en su escrito publicado póstumamente con el título El hombre y la gente [OC VII], no giran en torno a las nociones de masa y minoría, sino en torno a la noción de uso. El uso es una práctica o código socialmente heredado y aprendido, no decidido ni inventado por el sujeto que lo emplea, impersonal, cuyo origen y sentido original se han olvidado, pero que, además de conservar el pasado, permite prever y comprender las acciones de los individuos desconocidos y anónimos con los que se interactúa en las acciones específicamente sociales, distintas de las propiamente interpersonales. Aunque los usos y su vigencia varían con el tiempo, son ellos el elemento clave de toda sociedad, lo que permite las relaciones propiamente sociales.

7. Recepción de su pensamiento

Como se ha señalado anteriormente, la influencia que ejerció Ortega en la intelectualidad española de su tiempo fue enorme, especialmente en el ámbito filosófico. Importantes discípulos suyos en su juventud, con posteriores caminos propios, fueron José Gaos, Manuel García Morente, Xavier Zubiri o María Zambrano, entre otros muchos. La Guerra Civil y la posguerra provocó la marcha de muchos de ellos a otros países, especialmente a América, lo que por un lado amplió geográficamente el magisterio e influencia de Ortega y por otro mermó muy notablemente esta influencia y magisterio dentro de las fronteras españolas.

Tras la Guerra Civil la recepción del pensamiento de Ortega entre las jóvenes generaciones españolas se encontró con dos graves dificultades: en primer lugar, la ausencia de Ortega de la universidad española y la escasez de cursos y conferencias públicas que impartió en España desde su vuelta en 1946 hasta su fallecimiento. Este hecho es de gran importancia si se tiene en cuenta que Ortega había publicado muy pocos trabajos suyos; y, en segundo lugar, las duras e intensas campañas de desprestigio y crítica que se emprendieron contra su pensamiento y persona desde ámbitos académicos e intelectuales oficiales, que veían en él la causa de todos los males que habían acaecido en España en los últimos años. Por todo ello, en la España de la posguerra se pueden encontrar muy pocos discípulos directos de Ortega, entre los que destacan Antonio Rodríguez Huéscar, Paulino Garagorri y Julián Marías. Aparte de ellos, el pensamiento de Ortega también contaba con la simpatía del grupo de intelectuales falangistas, liderado por Pedro Laín Entralgo, que se arremolinaban en torno a la revista Escorial.

Ahora bien, las duras campañas que se emprendieron contra Ortega en los años 40 y 50 hicieron que los escritos de estos discípulos y simpatizantes adquirieran un tono excesivamente defensivo y hagiográfico, subrayando especialmente la absoluta originalidad de Ortega, desconectándolo a menudo de todas las corrientes filosóficas vigentes. Esto, unido al conservadurismo y liberalismo del pensamiento político orteguiano, puede explicar el poco interés que las jóvenes generaciones de los años 60 y 70, más influidos por el marxismo, el estructuralismo, la filosofía analítica o las corrientes hermenéuticas y existencialistas, sintieron hacia Ortega. Sin embargo, a partir de los años 80 la atención hacia su pensamiento ha vuelto a despertarse, como se aprecia en el creciente número de publicaciones sobre su obra, la profusión de congresos y cursos a él dedicados y las nuevas ediciones de sus escritos.

8. Bibliografía

8.1. Obras de Ortega

Existen actualmente dos ediciones de las obras completas de José Ortega y Gasset:

1) Obras Completas, Alianza/Revista de Occidente, Madrid, 1983, 12 vols [OC]. En esta voz, salvo en un caso, se indica la localización de las obras mencionadas en los volúmenes siguiendo esta edición, que por ahora es la más difundida en las bibliotecas.

2) Obras Completas, Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 2004-2010, 10 vols [OC-NE].

Tomo I (1902–1915). 2004.

Tomo II (1916). 2004.

Tomo III (1917–1925). 2005.

Tomo IV (1926–1931). 2005.

Tomo V (1932–1940). 2006.

Tomo VI (1941–1955). 2006.

Tomo VII (1902–1925). Obra póstuma. 2007.

Tomo VIII (1926–1932). Obra póstuma. 2008.

Tomo IX (1933–1948). Obra póstuma. 2009.

Tomo X (1949–1955). Obra póstuma. 2010.

8.2. Obras sobre Ortega

Abellán, J. L., Ortega y Gasset en la filosofía española, Tecnos, Madrid 1966.

—, Ortega y Gasset y los orígenes de la transición democrática, Espasa Calpe, Madrid 2000.

Álvarez, LL. X., — Salas, J. (eds.), La última filosofía de Ortega y Gasset en torno a La idea de principio en Leibniz, Universidad de Oviedo, Oviedo 2003.

Álvárez Gómez, M., Unamuno y Ortega: la busca azarosa de la verdad, Biblioteca Nueva, Madrid 2003.

Aras, R. E., El mito en Ortega, EUNSA, Pamplona 2008

Cameron, S., La realidad en Ortega y Gasset, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba 1984.

Cerezo, P., La voluntad de aventura, Ariel, Barcelona 1984.

—, El pensamiento filosófico. De la generación trágica a la generación clásica. Las generaciones del 98 y el 14, en Menéndez Pidal, R., Historia de España, tomo XXXIX, vol. 1, Espasa-Calpe, Madrid 1993.

—, La razón histórica en Ortega y Gasset, en Mate, R. (ed.), Filosofía de la historia, Trotta, Madrid 1993.

— (ed.), Ortega en perspectiva, Instituto de España, Madrid 2007.

Chamizo, P. J., Ortega y la cultura española, Cincel, Madrid 1985.

Domínguez, A. — Muñoz, J. — Salas, J. (coords.), El primado de la vida. (Cultura, estética y política en Ortega y Gasset), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 1997.

Garagorri, P., Introducción a Ortega, Alianza, Madrid 1970.

Garrido, M. — Orringer, N. R. — Valdés, L. M. — Valdés, M. M. (coords.), El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX, Cátedra, Madrid 2009.

Gavilán, J., El legado de Ortega, Sarriá, Málaga 1998.

Gil Villegas, F., Los profetas y el mesías. Lukács y Ortega como precursores de Heidegger en el Zeitgeist de la modernidad (1900-1929), El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, México 1996.

González-Sandoval, J., La mirada de El Espectador. Conocimiento y método en Ortega, Isabor, Murcia 2008.

Graham, J. T., A pragmatist philosophy of life in Ortega y Gasset, University of Missouri Press, Columbia and London 1994.

Jiménez Moreno, L., Práctica del saber en filósofos españoles. Gracián, Unamuno, Ortega y Gasset, E. d’Ors, Tierno Galván, Anthropos, Barcelona 1991.

Lasaga, J., José Ortega y Gasset (1883-1955). Vida y filosofía, Biblioteca Nueva. Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 2003.

—, Los nombres de una filosofía: razón vital o razón histórica (Ortega a medio siglo de distancia), «Revista de Occidente» 293 (octubre 2005).

—, Figuras de la vida buena (Ensayo sobre las ideas morales de Ortega y Gasset), Enigma, Madrid 2006.

— (ed.), El Madrid de Ortega, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/Amigos de la Residencia de Estudiantes, Madrid 2006.

Lasaga, J. — Márquez, M. — Navarro, J. M. — y San Martín, J. (eds.), Ortega en pasado y en futuro. Medio siglo después, Biblioteca Nueva, Madrid 2007.

Llano Alonso, F. H. — Castro Sáenz, A. (eds.), Meditaciones sobre Ortega y Gasset, Tébar, Madrid 2005.

Lope, H.-J. (ed.), Actas del coloquio celebrado en Marburgo con motivo del centenario del nacimiento de J. Ortega y Gasset (1983), Peter Lang, Frankfurt am Main 1986.

López Quintás, A., El pensamiento filosófico de Ortega y D’Ors. Una clave de interpretación, Guadarrama, Madrid 1972.

Marías, J., Ortega 1. Circunstancia y vocación, Alianza, Madrid 1983.

—, Ortega 2. Las trayectorias, Alianza, Madrid 1983.

—, Acerca de Ortega, Espasa-Calpe, Madrid 1991.

Martín, F. J., La tradición velada. Ortega y el pensamiento humanista, Biblioteca Nueva, Madrid 1999.

Martín Puerta, A., Ortega y Unamuno en la España de Franco. El debate intelectual durante los años cuarenta y cincuenta, Encuentro, Madrid, 2009.

Martínez Carrasco, A., Crisis de la nación e integración europea en Ortega y Gasset, en Pastor, I.— Castrillo, M. — García, M. R. — Ojuela, I. — Vázquez, J. — Villela, M. (eds.), Actas del IX Congreso ‘Cultura Europea’, Aranzadi, Cizur Menor 2009.

—, Náufragos hacia sí mismos. La filosofía de Ortega y Gasset, EUNSA, Pamplona 2011.

Molinuevo, J. L., El idealismo de Ortega, Narcea, Madrid 1984.

—, (coord.), Ortega y la Argentina, Fondo de Cultura Económico, México-Buenos Aires-Madrid 1997.

—, Para leer a Ortega, Alianza, Madrid 2002.

Morón Arroyo, C., El sistema de Ortega y Gasset, Alcalá, Madrid 1968.

Orringer, N. R., Ortega y sus fuentes germánicas, Gredos, Madrid 1979.

—, Nuevas fuentes germánicas de ¿Qué es filosofía? de Ortega, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1984.

Regalado, A., El laberinto de la razón: Ortega y Heidegger, Alianza, Madrid 1990.

Rodiek, Ch. (coord.), Ortega y la cultura europea, Peter Lang, Frankfurt am Main 2006.

Rodríguez Huéscar, A., Perspectiva y verdad, Alianza, Madrid 1985.

—, Semblanza de Ortega, Anthropos, Barcelona 1994.

—, La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, Biblioteca Nueva, Madrid 2002.

Rovira Reich, M., Ortega desde el humanismo clásico, EUNSA, Pamplona 2002.

Saavedra, M. H., Ortega y Gasset: la obligación de seguir pensando, Dykinson, Madrid 2004.

Salmerón, F., Las mocedades de Ortega y Gasset, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1993.

Sánchez Cámara, I., La teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset. Ensayo de crítica filosófica, Jus, México 1986.

San Martín, J., Ensayos sobre Ortega, UNED, Madrid 1994.

Savignano, A.,, Radici del pensiero spagnolo del Novecento, La città del sole, Napoli 1995.

—, Panorama de la filosofía española del siglo XX, Comares, Granada 2008.

Silver, P. W., Fenomenología y razón vital. Génesis de Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, Alianza, Madrid 1978.

Zamora Bonilla, J., Ortega y Gasset, Plaza Janés, Barcelona 2002.

8.3. Revista monográfica sobre Ortega

Revista de Estudios Orteguianos, Centro de Estudios Orteguianos, Fundación Ortega-Marañón, Madrid, iniciada el año 2000.

8.4. Recursos en internet

Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón: http://www.ortegaygasset.edu/

¿Cómo citar esta voz?

La enciclopedia mantiene un archivo dividido por años, en el que se conservan tanto la versión inicial de cada voz, como sus eventuales actualizaciones a lo largo del tiempo. Al momento de citar, conviene hacer referencia al ejemplar de archivo que corresponde al estado de la voz en el momento en el que se ha sido consultada. Por esta razón, sugerimos el siguiente modo de citar, que contiene los datos editoriales necesarios para la atribución de la obra a sus autores y su consulta, tal y como se encontraba en la red en el momento en que fue consultada:

Martínez Carrasco, Alejandro, José Ortega y Gasset, en Fernández Labastida, Francisco – Mercado, Juan Andrés (editores), Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, URL: http://www.philosophica.info/archivo/2012/voces/ortega/Ortega.html

Información bibliográfica en formato BibTeX: amc2012.bib

Digital Object Identifier (DOI): 10.17421/2035_8326_2012_AMC_1-1

Señalamiento de erratas, errores o sugerencias

Agradecemos de antemano el señalamiento de erratas o errores que el lector de la voz descubra, así como de posibles sugerencias para mejorarla, enviando un mensaje electrónico a la .

© 2012 Alejandro Martínez Carrasco y Philosophica: Enciclopedia filosófica on line

Este texto está protegido por una licencia Creative Commons.

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las siguientes condiciones:

Reconocimiento. Debe reconocer y citar al autor original.

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar, o generar una obra derivada a partir de esta obra.