|

|

Enciclopedia filosófica on line

Estética

Autor: Ignacio Yarza de la Sierra

Intentar exponer qué entiende hoy día el mundo filosófico por estética es una tarea muy complicada, hasta el punto de poder afirmar que “nadie, hoy, se atrevería a dar una definición no problemática de la estética” [Restaino 1991: 21]. Comprender tal complejidad requiere conocer el origen de esta disciplina y su sucesiva historia. La estética, como disciplina filosófica específica, es uno de los productos más propios del pensamiento moderno. Su origen, en efecto, se atribuye a Alexander Gottlieb Baumgarten quien en 1750 publicó su Aesthetica con la intención de reconducir al ámbito del saber científico el conocimiento sensible —la palabra griega aisthesis significa sensación o percepción—, incluida la percepción de la belleza. Sin embargo, quizá sea más cercano a la verdad atribuir a Kant el nacimiento de la nueva disciplina y la importancia que la filosofía sucesiva le atribuyó. Con Kant la estética cobra particular relevancia, convirtiéndose en una especie de sucedáneo de la metafísica presuntamente superada. Su objeto de estudio comenzó siendo la belleza, con particular atención a la belleza natural, pero ya con el romanticismo fue reemplazado por el arte; de este modo la estética se convirtió en filosofía del arte. Obviamente tanto la belleza como el arte habían sido objeto de reflexión por parte de la tradición filosófica anterior, pero a partir de una perspectiva distinta, metafísica, y sin pretender que su estudio constituyera una peculiar disciplina filosófica.

Esta breve descripción del nacimiento de la estética permite comprender la dificultad de dar una definición suya que pueda ser fácilmente compartida; de algún modo, el significado que cada filósofo atribuye a la belleza y al arte se corresponde con su personal visión de la realidad, con su personal sistema filosófico. Por este motivo dedicaremos un primer apartado a recorrer sintéticamente la historia de la estética, deteniéndonos en algunos de los filósofos y de las corrientes de pensamiento que se consideran más relevantes para esta disciplina: Kant, el romanticismo, Hegel, Nietzsche, Heidegger y el pensamiento postmoderno. Para evitar obligar al lector a recordar cosas que quizá ya sepa, propondremos de modo sintético este recorrido histórico en la primera sección de la voz. Sin embargo, para quien pueda estar interesado, se ofrece a modo de apéndice una exposición más detallada de la génesis de la estética y de la moderna filosofía del arte. Sucesivamente señalaremos los problemas principales con los que se enfrenta la actual filosofía del arte. Finalmente indicaremos algunas tesis de la que podría ser una propuesta alternativa, una filosofía de la belleza que en puntos importantes se separa de las premisas sobre las que se apoya el pensamiento estético moderno.

Índice

1. Breve historia de la estética

2. Estética y arte moderno y contemporáneo

3. Estética y filosofía de la belleza

4. Apéndice: Reflexiones de algunos filósofos sobre el arte y la belleza

4.1. Kant: gusto estético y genialidad artística

4.2. La estética del romanticismo

4.3. Hegel: el arte como figura del espíritu

4.4. Nietzsche: Apolo contra Dionisio

1. Breve historia de la estética

La estética nació en el clima filosófico y cultural en el que se configuró el pensamiento moderno. Poco a poco la cultura y la reflexión filosófica se fueron distanciando de las convicciones metafísicas y religiosas del mundo cristiano medieval. El nacimiento de la nueva ciencia implicaba un modo diferente de entender la naturaleza; el hombre experimentaba el poderío de su razón a la vez que crecían sus anhelos de libertad. Las dos corrientes filosóficas más influyentes durante el siglo XVII fueron el racionalismo —sucesivamente el Iluminismo— y el empirismo. Si el racionalismo depositaba su confianza casi exclusivamente en la razón, el empirismo limitaba el alcance del conocimiento a la experiencia sensible y otorgaba particular importancia al sujeto y a sus sentimientos, sobre todo en aquellas dimensiones de la realidad —como el bien y la belleza— más refractarias al dominio de la inteligencia.

La filosofía adquirió una fuerte deriva psicologista y gnoseológica, en cuanto interesada en delimitar la capacidad cognoscitiva del sujeto humano y en definir con rigor el método y los límites de cada saber. Los filósofos afrontaron la cuestión de la belleza desde una perspectiva muy distinta de aquella de la que partía el pensamiento clásico y medieval; ya no interesaba tanto saber qué era la belleza, sino comprender y determinar su percepción.

Si bien son sobre todo los filósofos franceses y anglosajones quienes proponen de un modo nuevo el problema estético, el nacimiento de la estética como disciplina autónoma se registrará en el ámbito alemán a través de Kant, deudor del pensamiento estético del siglo XVII y, como se ha dicho, de Baumgarten (1714-1762), quien en su Aesthetica intentó dotar a la percepción sensible del rigor de la ciencia. En efecto, Kant responde en su planteamiento estético tanto a la solución pensada por los filósofos ingleses, de orientación preponderantemente empirista, como a la propuesta racionalista de los filósofos franceses. Según los primeros, la belleza pertenecería al terreno subjetivo, siendo su valor emotivo o sentimental; su ámbito sería autónomo, no subordinado a nada, en contraposición al terreno propio del conocimiento intelectual, limitado y determinado. El problema que se plantea es el del valor del juicio estético, pues parece claro que no toda opinión sobre la belleza vale lo mismo. ¿Cómo se puede garantizar, entonces, un criterio que permita distinguir lo bello de lo feo? Por una parte, la belleza parece corresponder a la subjetividad, sin embargo, por otra, existe una cierta exigencia de universalidad y no resulta claro de qué manera la intervención de la razón pueda garantizarla, como pretendían algunos filósofos franceses. ¿Existe alguna facultad peculiar que nos permita juzgar acerca de lo bello, o tal juicio no es sino el resultado de una combinación de facultades diversas?

Baumgarten intentó dar una respuesta. Pretendió elaborar la ciencia del conocimiento sensible; hacer que el conocimiento sensible, permaneciendo oscuro y confuso, en cuanto dependiente de una facultad cognoscitiva inferior a la razón, fuera a la vez independiente de ésta. Lo que es bello aparece con claridad, pero resulta difícil dar razón de ello, determinar el porqué. Baumgarten quiso, por lo tanto, aclarar la lógica interna del conocimiento sensible, lograr explicar el conocimiento de las realidades concretas de tal manera que se pudiera agregar a la claridad con la que se percibe lo bello la distinción propia que corresponde al conocimiento.

Éste será el punto de partida de Kant. Kant considera que existe una facultad propia de lo bello, la facultad del juicio, que sin embargo no queda ligada, como en Baumgarten, a la teoría del conocimiento sensible, sino que es introducida en su propia teoría cognoscitiva, en su filosofía crítica.

Kant puede ser considerado el punto de partida de lo que podría denominarse la ontologización de la estética y el responsable, en última instancia, de la importancia que la estética adquirió para el pensamiento moderno. La función que Kant atribuye a la belleza es precisamente la de realizar el puente de unión entre el mundo de la naturaleza, fenoménico, y el mundo de la libertad, el noúmeno. En la Crítica del Juicio (1790) Kant compone el abismo abierto por las dos Críticas precedentes, la Crítica de la Razón Pura (1781-1787) y la Crítica de la Razón Práctica (1788). Existe para Kant una tercera facultad, la facultad del juicio, distinta de las facultades de conocer y de desear, que permite establecer subjetivamente el encuentro entre el mundo de la necesidad y el de la libertad antes separados. Tal facultad se expresa en un sentimiento de placer que para Kant tiene valor universal, porque fundado en el libre juego de las facultades cognoscitivas. La armonía entre la imaginación y el intelecto es la causa del placer estético ante lo que se nos presenta como bello.

Además Kant atribuye a la percepción de la belleza natural un significado moral por la semejanza que encuentra entre el interés inmediato por algo que no puede interesar, pues la naturaleza no encierra ninguna finalidad objetiva, y el interés desinteresado de quien en su conducta obedece a los principios morales. No ocurriría lo mismo ante la belleza artística, a menos que su origen estuviera en alguna instancia natural presente en el hombre. Kant con su doctrina del genio —capacidad espiritual innata—reconduce el arte a la naturaleza que, en última instancia, reglamenta, a través del genio, el arte. A través del genio habla la subjetividad libre, el espíritu.

Si bien el intento de Kant era conferir valor universal al juicio estético, su Crítica del juicio puso las bases para la sucesiva subjetivización de la estética. Fueron los autores románticos quienes dotaron al arte, más que a la belleza, de un profundo valor ontológico y quienes se opusieron a seguir pensando el arte en términos de imitación. El arte es sobre todo expresión, creación y revelación, manifestación finita de un infinito que de otro modo permanecería oculto.

Hegel, al interno de su sistema filosófico, continuó entendiendo el arte como manifestación del absoluto. No ciertamente su manifestación definitiva, que es la filosofía, sino una de sus etapas previas. Por eso también para Hegel el arte tiene una fuerte valencia veritativa: representa de modo sensible el espíritu, la Idea. Hegel considera que el arte realiza su propio ideal en el arte clásico, en el que forma y contenido se armonizan de modo pleno. En sus etapas precedente, arte simbólico, y sucesiva, arte romántico o cristiano, tal unidad o todavía no es alcanzada o se rompe, pues el contenido de la religión cristiana excede a las posibilidades de la representación sensible. Hegel considera que si la filosofía puede explicar la verdad del arte, es porque el cometido del arte en cierto modo ha concluido, porque sólo en la filosofía —hegeliana— el espíritu alcanza su verdadera forma.

La reacción más fuerte al idealismo hegeliano fue la de Nietzsche (1844-1900), quien consideró insuficiente cualquier posición filosófica que conservara algún punto de apoyo externo al sujeto como su fundamento. Nietzsche consideraba necesario suprimir todo horizonte, proclamar la muerte de Dios y pensar la vida y el mundo como una profundidad salvaje e infundada, impenetrable al pensamiento conceptual, pero abierta sin embargo al arte. Ahora bien, el único arte que puede preservar de la tentación de la verdad y comunicar con el corazón salvaje del mundo, deberá ser dionisíaco, porque sólo tal dios inmanente expresa la esencia oculta de todo lo real como voluntad de poder.

Heidegger (1889-1976) continúa entendiendo el arte como manifestación de la verdad, pero rechaza la visión subjetiva del arte, también la de Nietzsche. El arte es para Heidegger instauración del ser y de la verdad. Pero la verdad no es para él la adecuación entre ser y pensamiento, sino el desvelamiento y la revelación del ser en su sentido propio, anterior a cualquier interpretación metafísica o subjetiva. El arte es para Heidegger instauración de la verdad que, como el ser y la belleza, es esencialmente histórica. A través de la belleza el poeta hace presente el ser, la verdad como no-escondimiento; la tarea del artista, como la del filósofo, es precisamente ésta: convertirse en un humilde servidor del ser, custodiarlo en su manifestarse y esconderse, evitando toda tentación de dominio. Si para Nietzsche era la música el arte por excelencia, Heidegger considera la poesía la más poética de las artes por el lugar central que el lenguaje tiene en la revelación del ser.

En sentido estricto no existe una estética post-moderna, como tampoco es del todo preciso hablar de pensamiento post-moderno. Tal denominación agrupa una serie de pensadores del siglo XX —Lyotard (1924-1998), Foucault (1926-1984), Deleuze (1925-1995), Guattari (1930-1992), Baudrillard (1929-2007), Derrida (1930-2004)— que concuerdan en su rechazo del pensamiento y de los ideales de la modernidad. Su reflexión continúa y desarrolla la actitud radical de Nietzsche y la sucesiva crítica heideggeriana a la filosofía occidental. Además de su oposición a las tesis modernas, y quizás como su consecuencia, entre sus posiciones puede ser individualizado algún otro punto en común, como el intento de superar tales tesis a través de la revalorización de las diferencias. Si la modernidad es criticada por su pretensión, paradigmática en Hegel, de reconducir la realidad a la unidad, los pensadores postmodernos proponen, al contrario, centrar la atención en la diferencia, en la alteridad: «La diferencia y la repetición han ocupado el lugar de lo idéntico y lo negativo, de la identidad y la contradicción» [Deleuze 1988: 31]. La exigencia moderna de fundar el conocimiento sobre el terreno firme de una realidad —noúmeno, Idea, voluntad de poder, ser...— que garantice el sistema filosófico, es denunciada por ellos como un sueño imposible. Los filósofos postmodernos se imponen como tarea, precisamente, deconstruir la filosofía moderna, mostrar la imposibilidad de sus tesis, para alcanzar una nueva posición desde la cual partir o, en el caso de que no fuera posible reanudar la marcha, detenerse.

En el pensamiento postmoderno se consuma la disolución del objeto y del sujeto; esto significa que las grandes narraciones y las esperanzas de la modernidad han llegado a su término. «Simplificando al máximo, podemos considerar “postmoderna” la incredulidad ante las metanarraciones» [Lyotard 1986: 6]; ya no será posible proponer de nuevo teorías sociales totalizadoras y unificadas, que encubran la dimensión plural, diversa, individual y dinámica de la realidad. Para los filósofos postmodernos ha llegado la hora de revalorizar la inconmensurabilidad, el desorden y la fragmentación como antídotos de la mentalidad moderna represiva. La tarea de la filosofía actual será, entonces, vencer la tiranía de los discursos globales que han conducido a las prácticas normativas de la modernidad. Solamente de este modo se podrá reescribir la historia, disolviendo las cadenas de su pretendida continuidad y de su destino final, desenmascarando toda pretensión de identidad, para poner en evidencia, al contrario, la discontinuidad y la dispersión.

La mayor autoridad entre los pensadores postmodernos, quien de manera más enérgica critica la modernidad, siguiendo los pasos de Heidegger, es sin duda Derrida. Su pensamiento busca superar el radical logocentrismo de la cultura occidental, desde sus inicios griegos hasta su epígono moderno, incluido el mismo Heidegger. El pensamiento occidental se habría fundado desde siempre en la presunción de una presencia escondida detrás de las palabras y de los discursos. La tesis de Derrida es, por el contrario, la tesis de la ausencia; detrás de cada texto, detrás de cada significante, no se esconde ningún significado, es más, el significante sería el fundamento del significado. Todo significante se constituye solamente en referencia a otros significantes, a otros signos, llevando siempre consigo su huella y sin que el juego de reenvíos permanentes pueda nunca disolverse. Es el sistema lo que determina el sentido del discurso, quedando excluida la posibilidad de cualquier presencia extraña a los mismos signos; sólo existen huellas de otras huellas, rastros de una ausencia. La decostrucción conduciría, por lo tanto, a descubrir la imposibilidad de toda trascendencia, de una realidad que posea pleno significado en sí misma, de cualquier presencia absoluta en nuestro pensamiento y en nuestro lenguaje; no es posible admitir ninguna identidad que no esté contaminada por la alteridad. La decostrucción haría evidente la imposibilidad de introducir cualquier lenguaje en un horizonte veritativo. No existen más que textos; el hombre permanece siempre prisionero del lenguaje, de los textos, de límites que pueden ser sucesivamente reemplazados, de-limitados, sin que sea posible, sin embargo, superarlos. La decostrucción es válida para todo lenguaje, ya sea literario como filosófico; la decostrucción debe ser aplicada también al arte, haciéndonos descubrir la imposibilidad de decidir los límites entre lo que es artístico y lo que no lo es.

El pensamiento postmoderno parece enterrar las esperanzas que los pensadores modernos habían puesto en la estética, continuando sin embargo a prestar gran atención al arte, cuya función no será ya la de reenviar a algún principio escondido, sino manifestar precisamente la ausencia de fundamento, la ausencia de cualquier identidad que dé sentido a la obra artística más allá de la obra misma.

Si las teorías estéticas modernas subrayaron la autonomía y la diferencia del arte respecto de las demás actividades humanas, su función veritativa y ontológica, la originalidad, la seriedad y la universalidad de la obra de arte, la filosofía postmoderna pone a prueba todo esto no porque rechace cínicamente la estética, sino porque apoyado precisamente en las conclusiones del pensamiento precedente comprende que la función del arte en la vida social es demasiado poderosa y persuasiva como para considerarlo un fenómeno aislado y libre de influencias.

2. Estética y arte moderno y contemporáneo

Este breve recorrido de algunas de las principales estéticas filosóficas debería ser completado indicando al menos otras reacciones diversas de la de Nietzsche al idealismo hegeliano. En efecto, frente a la supresión de la trascendencia divina y del valor de toda persona singular llevada a cabo por el pensamiento de Hegel, reaccionó Kierkegaard (1813-1854), que reclamaba el retorno al hombre y el restablecimiento de la distancia entre él y Dios. La filosofía hegeliana concebía a Dios no como el ser absoluto y trascendente, sino como concepto y sujeto que alcanza su identidad solamente con la mediación del mundo y del hombre. El proceso dialéctico de la concreción del espíritu exigía, además, la superación de toda religión, también de aquella que Hegel denominaba absoluta, el cristianismo, y su absorción por parte de la filosofía. Además de la trascendencia divina, el sistema hegeliano ponía también en peligro el valor absoluto de la persona humana; la imagen divina, el hombre, no dependería de un Dios que lo ha querido en su singularidad irrepetible y libre, sino de un espíritu que, en su necesario y progresivo manifestarse, convierte al hombre y todo lo humano en una función al servicio del resultado final del proceso. El pensamiento de Kierkegaard dará origen al existencialismo, marcado al inicio de un fuerte sentido religioso, en cuyo cauce se inscribe la posterior filosofía de Heidegger.

En dirección opuesta a Kierkegaard reaccionó la izquierda hegeliana, y en particular Feuerbach (1804-1872) y Marx (1818-1883), empeñados en llevar a término la tarea de Hegel y anular definitivamente toda distancia entre el hombre y Dios, bajo la sospecha de que este último no sería otra cosa que un espejismo de la razón humana.

Frente al racionalismo de Hegel y a su pretensión de penetrar en la razón absoluta y de conocer la lógica necesaria de lo real, reaccionó también el empirismo positivista, reclamando el retorno del pensamiento a las cosas y a aplicar a su conocimiento la metodología propia del saber científico, artífice en aquellos años de una profunda transformación social. El espíritu positivista se integró en los diversos países europeos, en sus tradiciones culturales —racionalismo francés, empirismo y utilitarismo inglés, cientificismo y materialismo alemán...—, y fue aplicado al estudio de las más variadas dimensiones de la realidad: la sociedad, la historia, la religión, el lenguaje y, también, el arte.

Paralelamente, tanto el final del siglo XIX como el entero siglo XX europeo, fueron testigos de una continua sucesión de propuestas artísticas, de estilos y de corrientes nuevas. El cambio de los estilos es particularmente visible en la pintura, que vuelve a conquistar en esos años el lugar que la música había ocupado durante el Romanticismo, retornando a ser el arte más popular y, presumiblemente, el más influyente. Sería ciertamente ingenuo pensar en una transposición directa de las teorías estéticas a las obras artísticas, como si los artistas trabajasen siguiendo el dictado de los intelectuales; no sería, sin embargo, menos ingenuo considerar que los vínculos verificables, y verosímilmente recíprocos, entre lo que los filósofos dicen sobre el arte y lo que los artistas hacen, sean simple resultado del azar. El ideal artístico surgido de las estéticas post-kantianas «ha dejado, en mayor o menor medida, su impronta en una gran parte de la vida artística y literaria moderna y modernista, constituyendo, de algún modo, el horizonte de aspiración teórica del mundo del arte, desde hace ya doscientos años» [Schaeffer 1996: 476].

Detrás de la diversificación de las teorías estéticas y de los estilos artísticos, es posible individualizar algunas líneas maestras, algunos puntos firmes compartidos que las atraviesan. Dos de estas ideas parecen particularmente importantes. La primera, en continuidad con la tradición de la filosofía moderna, es la centralidad del sujeto. El pensamiento posthegeliano vuelve a concentrar el interés en el hombre, considerado en su irrepetible singularidad o, en el caso del pensamiento sociológico y marxista, en su dimensión social o genérica. Sin embargo, en la medida en que la atención se traslada hacia el análisis de estructuras psíquicas o sociales, que hacen posible, y al mismo tiempo limitan, la experiencia humana, la identidad del sujeto comienza a ser cuestionada; del yo unitario se pasará al flujo de la experiencia o a nuevas formas de unidad, derivadas de algunos de los elementos que siempre acompañan la existencia humana, como los impulsos vitales, el espacio, el tiempo, el lenguaje... La segunda línea maestra, también en continuidad con el pensamiento precedente, es la consideración del arte como expresión o como construcción, no como mimesis. La filosofía del arte de este período concentra sus esfuerzos en la reconstrucción de la génesis del hacer artístico o en el análisis de sus productos. A cada una de estas dos dimensiones del arte será posible acercarse, además, desde perspectivas diversas, empiristas o esencialistas, poniendo de relieve ya sea el contenido ya sea la forma del hacer o de la obra de arte. De este modo, el nexo entre la belleza y el arte se vuelve siempre más problemático, porque siendo construcción o expresión de la vida interior del artista, o de las estructuras que la componen y la hacen posible, el arte no deberá quedar necesariamente ligado a la belleza. Todo esto trae como consecuencia la pérdida del objeto, su fragmentación; la tarea del arte no es, como en períodos anteriores, ofrecer a la contemplación la belleza de alguna realidad reconocible en su objetividad, sino un contenido que, a través de la subjetividad del artista, reenvíe a un trasfondo escondido e ignoto manifestado a través de formas abstraídas de la realidad o creadas por el artista y no siempre inmediatamente identificables.

Según el punto de vista elegido, las teorías estéticas elaboradas en estos años se vuelven estéticas experimentales —G.F. Fechner (1801-1887)—, estéticas de la intuición —B. Croce (1866-1952), G.R. Collingwood (1889-1943)—, formalistas —K. Fiedler (1841-1895)—, psicológicas —Th. Lipps (1851-1916)—, sociológicas —J. Ruskin (1809-1900)—, marxistas —G. Lukács (1885-1971)... Este breve elenco sólo pretende manifestar la complejidad del panorama estético de finales del siglo XIX e inicios del XX, e indicar algunos de sus protagonistas, conscientes de que las simples palabras usadas para definir su orientación no dan una idea cabal de su articulado contenido [Morpurgo-Tagliabue 1971].

E. Manet, Un bar al Folies-Bergére

Una tarea más asequible y eficaz, expuesta a imprecisiones y quizás a alguna arbitrariedad, sería detectar las huellas de estas ideas en el arte de este período. No parece aventurado, por ejemplo, relacionar el advenimiento del realismo con el rechazo de las pretensiones románticas y del racionalismo idealista, presente —con diversos matices— en autores de diferentes tendencias. El arte realista de Courbet (1819-1877), Flaubert (1821-1880), Manet (1832-1883), Zola (1840-1902)... impugna la pretensión de reenviar a una realidad espiritual o de algún modo superior; aquello que, en cambio, tiende a mostrar es, precisamente, la desnuda realidad de las cosas, que en la vida común permanece tantas veces escondida a causa de nuestros prejuicios.

El arte no sirve para enviar a una dimensión superior y escondida, sino, al contrario, para quitar el velo que oculta el verdadero rostro de lo real, la ausencia en ello de cualquier significado ulterior. Esto es lo que persigue la literatura y la pintura francesa de este período, el naturalismo, rechazando los temas considerados canónicos por la tradición anterior y poniendo en cambio de relieve la dignidad de lo cotidiano, sin esconder su dureza, sin permitirse idealizaciones mentirosas. De este modo, el arte ayuda a entregarse a la vacuidad de lo real, a aceptar el propio destino, nuestra condición de prisioneros de la banalidad y del vacío.

C. Monet, Catedral de Rouen, Fachada

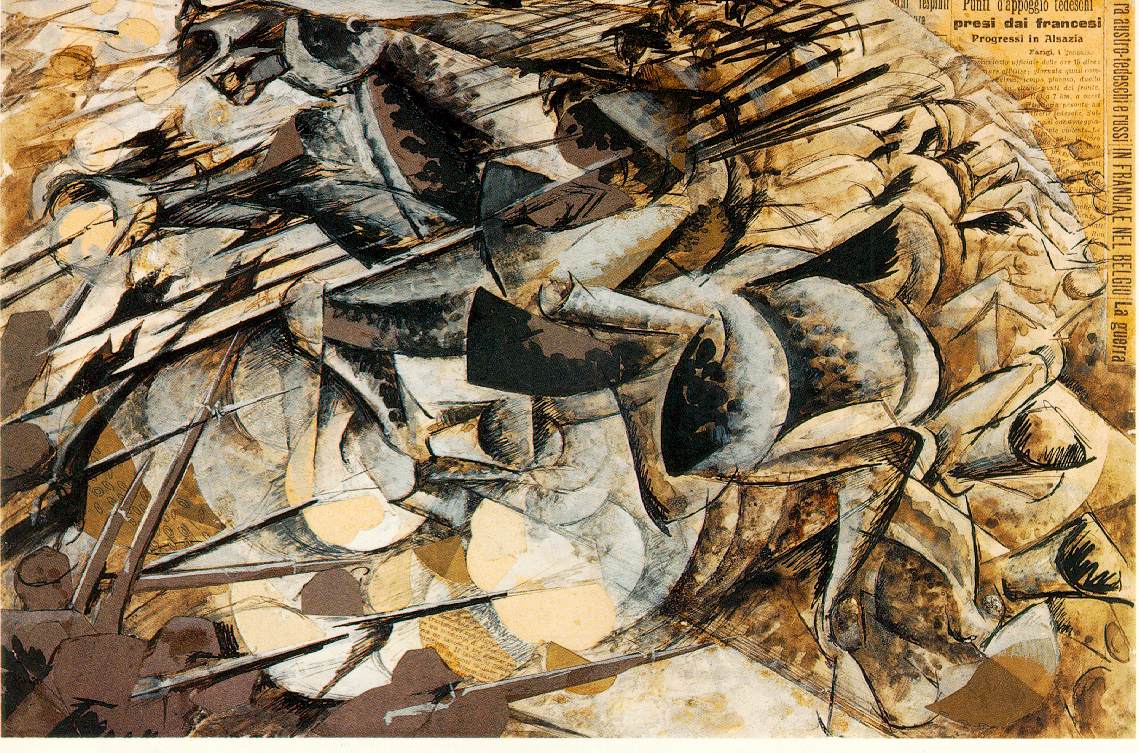

U. Boccioni, Carga de los lanceros

En continuidad con esta exigencia realista, y probablemente influenciados por el espíritu positivista y los descubrimientos en el campo de la óptica, también los impresionistas se rebelan contra las profundidades escondidas, contra la tendencia a gravar las cosas con otros significados, y pretenden dotar la realidad de toda su fuerza recuperándola de la experiencia. Para alcanzar tal propósito, los artistas impresionistas —Monet (1840-1926), Renoir (1841-1919), Degas (1834-1917), Rodin (1840-1917)...— deben realizar una transfiguración que requiere un previo trabajo reflexivo, es decir, rastrear el camino que ha llevado a la configuración de la realidad tal como habitualmente se nos presenta, pues la percepción del objeto es fruto de nuestra actividad sensitiva e intelectual. La forma del objeto aparece en sus cuadros disuelta en la luz, como una mancha informe en la que el color se descompone en mil variaciones, presentando una clara tendencia a la abstracción. Se trata de explorar el mundo pre-objetivo, sacar a la luz los modelos y las conexiones tácitas a las que recurrimos para construir nuestro mundo habitual. De este modo se hacen patentes aquellas dimensiones que, formando parte de nuestra visión cotidiana, nos resultan desconocidas, pues aceptamos las cosas en su presencia normal. Los impresionistas hacen visible algo del aparecer tácito pero incógnito de las cosas, y profundizan en la búsqueda del poder de la pintura, capaz de poner en evidencia la emoción que rodea los objetos, su significado más profundo y escondido, o la naturaleza misteriosa de la experiencia.

P. Cézanne, Monte Sainte Victoire

P. Picasso, Fábrica de Horta del Ebro

P. Klee, Castillo y sol

El impresionismo es la última corriente artística en la que todavía se busca un equilibrio entre forma y contenido. A partir de entonces, será la forma la única dimensión significativa, absorbiendo en sí al contenido. Los cuadros de Cézanne (1839-1906), en efecto, expresan relaciones y formas significativas que integran nuestra percepción cotidiana, con la intención de poner en evidencia el significado más recóndito e intrínseco de las cosas. Para hacer esto debe forjar un nuevo lenguaje, abandonando la perspectiva lineal y aérea, y mostrar la disposición espacial a través de la modulación de los colores. Transforma en objeto sensible lo que, sin él, hubiera permanecido escondido en la vida de la conciencia.

Esta tendencia al formalismo se hace evidente en los futuristas (1910-20) que, a través de formas abstraídas de la realidad, intentan presentar en sus cuadros, en su exaltación de la nueva era industrial y técnica, simultáneamente el devenir y el acabamiento, la dimensión dinámica de los fenómenos y, al mismo tiempo, la simultánea presencia de todos sus aspectos

El objeto se transforma cada vez más en una realidad reconstruida por el artista, representándola más como es pensada que como es vista. También los artistas cubistas —Picasso (1881-1973), Braque (1882-1963)— muestran mayor interés por las formas de las cosas, a partir de las cuales, y siguiendo una perspectiva polivalente, reconstruyen los objetos, que por su visión natural. La unidad del objeto es obra del artista, que pone en evidencia conjuntamente aspectos que en la realidad son discontinuos.

G. Rouault, Ecce-homo

Tampoco los expresionistas —Munch (1863-1944), Rouault (1871-1958), Kokoschka (1886-1980)—, precedidos por Van Gogh (1853-1890), ni los primitivos —como Chagall (1887-1985)—, precedidos por Gauguin (1848-1903), desean expresar en sus obras la semejanza con objetos reales. También ellos pretenden ayudarnos a recuperar la realidad en toda su riqueza, dar voz a las cosas, liberándolas de las formas convencionales y repetitivas que deforman nuestra percepción y centrando, en cambio, la atención sobre aquellas formas que, presentes en las cosas, nos permiten entrar en contacto de modo más inmediato con la plenitud de la vida; los expresionistas desean presentar un contenido puro. Si en la reconstrucción del objeto los cubistas adoptan una abstracción de carácter plástico-lineal y espacial, la abstracción de los expresionistas es más bien material, centrada en el color y en el diseño.

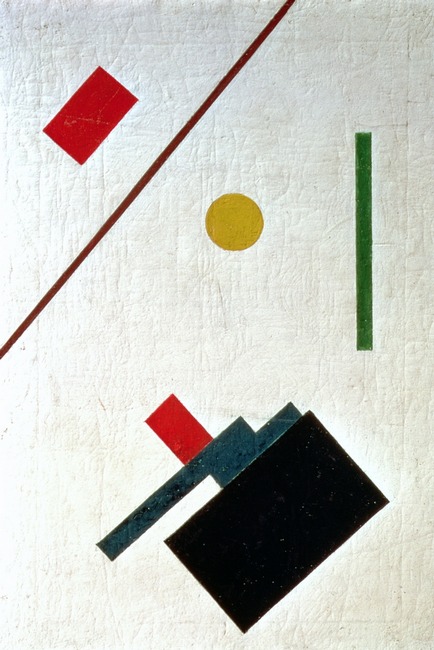

Esta tendencia será continuada por otros artistas, como Kandinskij (1866-1944), Malevich (1878-1935) y Klee (1879-1940) que se sirven de formas cada vez más abstractas y simples, líneas y colores, para expresar emociones, haciendo más necesario, en consecuencia, el conocimiento de su código expresivo para interpretar sus trabajos. Sus obras ofrecen el primer ejemplo de pintura no figurativa, el inicio del arte abstracto.

Sería también necesario aludir a las vanguardias de entreguerras y al influjo particular de la revolución industrial en el ámbito artístico. No es una casualidad que dos de los últimos artistas citados —Kandinskij y Klee— enseñaran en la Bauhaus, escuela de arquitectura guiada por W. Gropius (1883-1969) con la precisa idea de unificar el arte, la artesanía y la técnica, y revolucionar así un mundo, el del arte, hasta entonces aislado y al que no se le concedía una particular relevancia social. La Bauhaus fue el punto de referencia de los diversos movimientos que se reconocían en el racionalismo y el funcionalismo y el centro de expansión del nuevo diseño industrial. En su seno trabajaron arquitectos, fotógrafos, pintores… que jugaron un papel importante en los movimientos de vanguardia de entreguerras.

K. Malevich, Composición 1915

En ámbito ruso, al formalismo y racionalismo les sucedieron el suprematismo, por obra de Malevich (1878-1935) y Lissitzky (1890-1941), el constructivismo y el productivismo. Buena parte del arte del siglo XX, quizá también por la difusión de la fotografía y del cine, rechazaba como se ha dicho la representación; sus productos eran entendidos sobre todo como construcción, realizada en muchos casos como fruto de la reflexión, también filosófica, sobre aquellos aspectos de la realidad más elementales y más lejanos a la figuración, como el espacio y el tiempo. El arte experimenta nuevos caminos buscando formas nuevas de hacer patente la potencialidad expresiva de las realidades más simples: materia, color, sonidos…

Si en las posiciones precedentes existe siempre la exigencia de manifestar a través del arte un contenido, otros artistas rechazan, en cambio, tal posibilidad y conciben el arte como puro juego de formas autosuficientes y en sí mismas significativas. Es el arte puro de Mallarmé (1842-1898) y de Rimbaud (1854-1891). El arte debe ser autónomo, desligado de todo principio superior, de todo naturalismo y de todo contenido; lo que cuenta, como afirmaba también Nietzsche, es solamente la forma. Mediante la forma debe ser alcanzado el fin de regresar al caos, a la indeterminación originaria independiente de toda determinación intelectual. Las formas artísticas son autosuficientes y no remiten a ninguna otra realidad que no sea su mundo cerrado y autorreferencial, al “bosque de los símbolos”. La palabra rosa no tiene tallo, ni hojas ni espinas. Ningún principio exterior puede conferir autoridad al lenguaje; suponer una correspondencia exterior al lenguaje es, para Mallarmè, simplemente falso. La legitimidad de la palabra consiste, precisamente, en la ausencia de referencia externa; la palabra rosa está dotada de legitimidad y de gracia precisamente porque es independiente de toda rosa. La verdad de las palabras está en su independencia del mundo; cada palabra hace referencia a otras palabras. Solamente así, anclado en la nada, el lenguaje adquiere su auténtica libertad y la poesía obtiene su mágica infinidad.

Rimbaud, en cambio, formula aquello que otros teorizaban, la pérdida de la identidad del sujeto que habla: el ego es una pluralidad sin límites, porque «Yo es otro» [Rimbaud 1972: 249-251]: una pluralidad vacía, una sucesión de infinitos “yo” momentáneos.

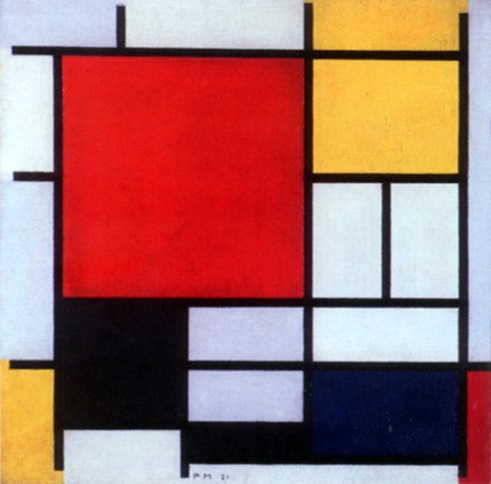

P. Mondrian, Composición con rojo, amarillo y azul

La tendencia hacia el formalismo, la preeminencia de la forma sobre el contenido, y su progresiva autonomía, están presentes también en el cubismo y en el expresionismo, como se ha señalado, pero conservando todavía algún residuo de naturalismo. Más cercano, en cambio, al formalismo será el arte abstracto de Mondrian (1872-1944).

D.G. Rossetti, Ecce ancilla Domini

El punto de partida de esta breve reconstrucción ha sido el naturalismo, que otorgaba al arte la tarea de presentar la realidad en su cruda verdad, exenta de todo significado añadido. La naturaleza, la realidad, tenía para ellos, como en general para el positivismo, un valor neutro. Otros artistas, influenciados por el pesimismo de Schopenhauer, atribuían en cambio a la naturaleza un significado negativo; el manantial espiritual del que todo procede, como su expresión, estaría envenenado; más que una fuente de bien, es pensado como deseo invencible que nos encadena al mal. El arte no debería limitarse a presentar la realidad, tarea suya es también denunciar su negatividad e, incluso, ocuparse en transformarla. Baudelaire (1821-1867), la hermandad de los prerrafaelistas, nacida en 1848 (F.G. Rossetti 1828-1882, J.E. Millais 1829-1896), y los simbolistas participan de esta visión negativa de la naturaleza. Su arte se opone al naturalismo realista, proponiendo un espiritualismo que subraye la dimensión espiritual en menoscabo de la naturaleza. La realidad carece de valor; si ya no es posible sostener la bondad de todo lo que existe, se le atribuye al arte el poder de transformarlo. Su tarea consistiría en revestir la naturaleza de un interés sobrenatural, de dotar de nuevo al alma moderna del espíritu perdido, de abrir, por lo tanto, la existencia a un mundo espiritual, más allá de la transitoriedad cotidiana. El ideal es reconstruir la realidad, porque la presente, consagrada al progreso, ha llegado a su ocaso; el ser no esconde alguna bondad, ésta procede solamente de la imaginación creativa, capaz de transformar una realidad en sí misma decaída.

H. Matisse, La danza

Este modo de concebir la naturaleza, como reserva de fuerza amoral, está latente en expresiones artísticas como el fauvismo (Matisse 1869-1954), el dadaísmo (1916) y el surrealismo (1924; Miró 1893-1983; Dalí 1904-1989). El programa del dadaísmo y, en menor medida, el del surrealismo son negativos, de rechazo de la civilización, de sus principios y, también, de su arte; al orden burgués contraponen la anarquía de su interioridad, la exaltación de su subconsciente, de sus sueños y de sus pulsiones.

Como se ha señalado, la decostrucción postmoderna implica la decostrucción del arte. Para muchos artistas el único camino todavía abierto a su arte es el que conduce a refugiarse en los restos de las tradiciones del pasado, poniendo conjuntamente, sin algún orden aparente, formas y figuras carentes ya de sentido y organizar con ellas collage pictóricos, edificios eclécticos o narraciones literarias o cinematográficas que evocan mundos desaparecidos o imaginarios, que se sostienen gracias a narraciones que en nuestro mundo ya no funcionan.

A. Warhol, Mickey Mouse

R. Magritte

J. Pollock, Convergence 1952

En otros casos, el empeño de los artistas consiste en subrayar la futilidad de toda pretensión narrativa, haciendo visibles algunas de las tesis de la filosofía postmoderna. El pintor surrealista Magritte (1898-1967), por ejemplo, expresa en sus cuadros lo que Foucault sostiene en sus textos: la incomunicación entre significante y significado. En una de sus obras, Ceci n’est pas une pipe, la reproducción de una pipa está acompañada por el título “esto no es una pipa”. Otros artistas, como Duchamp (1887-1968), a través de los readymades, objetos de uso común presentados como obras de arte, pone en tela de juicio la identidad de la obra de arte y su distinción respecto a los objetos de la vida corriente: billetes de tren, artículos de periódico, fragmentos fotográficos, botellas, sombreros, ruedas de bicicleta, planchas, urinarios... El arte de Warhol (1928-1987), uno de los más representativos exponentes del pop-art, además de insistir con sus Brillo Box en la indistinción entre arte y no arte, es también un ejemplo del empeño postmoderno de revalorizar la diferencia que, como afirmaba Foucault, sólo admite ser repetida. Así sucede, en efecto, en algunas de sus composiciones que reproducen repetidamente la misma imagen. Su arte refleja también la nueva dimensión adquirida por las imágenes creadas por la cultura de masa, convertidas, en muchos casos, en el referente de la vida real, en productos de consumo, aun cuando con frecuencia las imágenes mismas no tengan ningún referente real ulterior. Otros artistas —Pollock (1912-1956)— exploran las vías del Action Painting, entendiendo el cuadro como testigo de la acción misma y de su cumplimiento, buscando casi una simbiosis entre el artista y su obra, la superación de la distinción sujeto-objeto; la atención del espectador, ya se trate del análisis conceptual o de actos performativos, debe trasladarse de la representación a aquello que concierne a su realización. El arte experimental de estos últimos años busca otras vías para involucrar al espectador en la obra, pensada cada vez más no como una realidad acabada y aislada, sino más bien como un espacio abierto, como instalación que realiza su propio fin con la participación activa, no sólo a nivel cognitivo, del espectador. Las nuevas tecnologías, en particular el mundo informático, permiten experimentar la liberación y descentralización del deseo teorizada por Deleuze y Guattari; las redes informáticas ofrecen, en efecto, una buena base para la utilización creativa del ordenador, de modo que la obra de arte se convierta en un evento dinámico y colectivo; un arte anárquico, incontrolado, perecedero, en el que todos pueden liberar el propio deseo y modificar sin ningún control la obra abierta.

En las producciones de buena parte de los artistas contemporáneos está presente la búsqueda de la superación de toda distinción entre arte y no arte, entre arte y vida, entre artista y espectador, entre lo bello y lo no bello... La concepción postmoderna del arte difícilmente podrá escapar, sin embargo, a su dimensión manifestativa de la que hemos hablado; también los artistas de la última parte del siglo apenas terminado desean enviar un mensaje con sus obras y, muy a menudo, entienden su actividad artística, en particular cuando se dirige a las grandes masas —fotografía, cine, televisión, literatura...—, como un instrumento didáctico para transmitir una nueva percepción del mundo, para provocar la crisis de las certezas de sus espectadores, buscando reenviarlos a aquella oscuridad infinita que consideran el lugar originario, el no lugar de la ausencia, desde el cual, en su opinión, debe entenderse el origen y el significado de la vida de los hombres. Oponiéndose a los meta-relatos de la modernidad, continúan narrando el mundo a su modo, haciendo presente —como anticipó Nietzsche— el dramatismo de su nada y de su carencia de sentido. A su arte es posible aplicar el juicio que Gómez Dávila reservaba a la pintura moderna: «no es capricho como lo cree el ignorante, sino tragedia» [Gómez Dávila 1977: v.1, 242].

No faltan autores, filósofos y artistas, que, desde una perspectiva realista, captan los aspectos positivos de algunas de las tendencias que caracterizan el pensamiento postmoderno: la atención a las diferencias, a lo cotidiano, a las minorías, la consideración del otro, el pluralismo y la complementariedad... Estos autores no perciben tales dimensiones de lo real simplemente como manifestaciones de una unidad imposible, sino más bien como aspectos positivos que reclaman su integración en una unidad ulterior. Parte de las manifestaciones artísticas de la postmodernidad hace patente esta referencia a la pluralidad y a la diferencia, entendidas no sólo como recurso para actuar una irónica acusación contra la modernidad, sino también como valores auténticos que deben tomarse muy en serio.

Este breve recorrido a través de la compleja historia de la estética y del arte moderno permite hacer algunas consideraciones. Aun cuando la relación del mundo del arte con las estéticas filosóficas no haya sido necesariamente y siempre consciente, la entera historia podría leerse, quizá forzando un poco las cosas, como una historia de recíprocos reenvíos. La filosofía moderna inventa, en efecto, una nueva disciplina a la que le asigna un objeto aparentemente delimitado, la belleza natural en un primer momento y muy pronto el arte; la estética se convierte ya desde el romanticismo en filosofía del arte. A tal disciplina le viene asignada, también desde el principio, una función ontológica y veritativa, la tarea que en otro tiempo había pertenecido a la metafísica: alcanzar y manifestar el principio, el fundamento último de la realidad que la razón teórica no podría conocer. De este modo las diversas estéticas se convirtieron en teorías evaluativas, determinando la condición o no de obra de arte de un objeto en base al logro o no de la función que al arte se le ha asignado.

El mundo del arte, por su parte, estimulado por la misma reflexión filosófica, si bien acepta en parte cuanto sobre el arte teorizan las estéticas filosóficas, se resiste a quedar encerrado en los límites que la filosofía le señala. De algún modo los artistas se ven obligados a hacer del arte mismo el objeto de sus producciones, a reflexionar sobre el arte y, si fuera el caso, a negar con sus obras lo que las teorías estéticas afirman o a demostrar al menos otras posibilidades no contempladas por ellas. La vivacidad de la moderna historia del arte parece continuamente resaltar la creatividad de la libertad humana, reacia a dejarse encerrar en los moldes más o menos estrechos impuestos por la filosofía; las diversas estéticas filosóficas, entendidas como filosofía del arte, aparecen continuamente puestas en crisis por el arte mismo, que con sus producciones se muestra constantemente empeñado en desmentir la naturaleza de lo que las diversas teorías estéticas consideran su objeto. Por paradójico que pueda parecer, la estética actual manifiesta un gran escepticismo sobre la posibilidad de definir el arte. La entera historia de la estética parece aconsejar gran cautela a la hora de juzgar el arte; pretender definirlo significaría abrazar una estética evaluativa que identifique el arte con un único valor o con una única función —expresión, forma, experiencia estética…— pero las modernas manifestaciones artísticas no tardarían en poner en crisis tales definiciones. Desde los años 50 del siglo pasado se rechaza el funcionalismo y prevalece la convicción de que no existen las condiciones necesarias y suficientes para fundar una definición de arte. En todo caso se podrían admitir algunos grupos de propiedades, no todas necesarias, presentes en toda obra de arte. Pero incluso este camino no resulta fácilmente viable, pues habrá que recurrir a algún criterio en base al cual sean admitidas unas propiedades y no otras; sería, por ejemplo, el caso de la belleza. Por otra parte, ¿a quién correspondería determinarlas?

M. Duchamp, Fountain

Si bien existe el deseo de encontrar una definición de arte, ninguna parece satisfactoria, sobre todo desde que el arte mismo se ha empeñado por eliminar sus fronteras con el no arte, por incorporar el arte a la vida y la vida al arte. Un punto que encuentra cierto consenso entre los teóricos del arte es su índole histórica; como señala Danto, condición esencial de toda obra de arte es el contexto histórico en el que nace, es decir, la obra de arte es un tipo de realidad cuya inclusión en la historia del arte depende de alguna teoría estética [Danto 1981: 135]. No se trata, sin embargo, de abrazar una teoría evaluativa, normativa, sino de apreciar una serie de condiciones de la obra suficientes para hacerla compatible con diversas teorías. No resulta de todos modos claro si tal criterio es suficiente para distinguir la obra de arte, siempre que se considere que continúa existiendo algo que merezca ese nombre, de cualquier otro objeto. Es todavía reciente el recuerdo de la lucha de las vanguardias artísticas contra el arte institucional en su intento de excluir lo institucionalmente bueno del ámbito artístico, de atacar el esteticismo, la consideración sólo estética del arte, al margen de su dimensión social, subversiva, vencer en definitiva la autonomía establecida del arte. La vanguardia artística tuvo un gran impacto y, sin embargo, falló en su lucha pues paradójicamente su protesta fue absorbida por la institución; las obras realizadas con la intención de escandalizar el mundo del arte terminaron por ser acogidas en su seno, reforzando al cabo la autonomía del arte que pretendían derrotar. Pero, por otra parte, ¿es suficiente el dictamen de la institución, del mercado o de algunos teóricos del arte para decretar que, por ejemplo, La fontaine de Duchamp es una obra de arte?

Todo este proceso implicaba, como se ha aludido, la reflexión de los artistas sobre su propio trabajo con el peligro de que el arte mismo se convirtiera, en mayor o menor medida, en estética, en reflexión sobre el arte. No faltan autores que ven en la evolución del arte moderno y contemporáneo el cumplimiento de cuanto Hegel había afirmado, es decir la necesidad de una filosofía del arte que implicara la muerte misma del arte, su desaparición como arte, al menos en el sentido que en el pasado se daba a esta palabra. Danto interpreta de este modo la moderna historia del arte, considerando que «cuando el arte tematiza su propia historia, cuando se hace consciente de su historia, como ocurre en nuestro tiempo, de modo que la conciencia de su historia forma parte de su naturaleza, quizá sea inevitable que deba convertirse finalmente en filosofía. Y cuando así sucede, entonces el arte, en un sentido importante, llega a su fin» [Danto 1986: 16].

Si la nueva disciplina, la estética, asignando al arte una función ontológica y veritativa pretendió defender su autonomía, el arte luchó contra tal aislamiento abriéndose a las novedades técnicas, sociales, culturales, esforzándose en última instancia por abatir las fronteras que lo separaban del no-arte. De este modo el arte mismo introdujo en su seno muchas de las cuestiones ya presentes en las reflexiones clásicas, metafísicas, sobre el arte y la belleza que las modernas teorías estéticas excluían, ampliando de nuevo los límites de la estética y poniendo en crisis el estatuto que la filosofía moderna le había dado. Si el arte debe integrarse con la vida, la reflexión sobre el arte, la estética, no deberá tener miedo de afrontar sus aspectos más duros y feos, y por esa misma razón no podrá obviar los problemas relativos a la relación entre el arte y la política, deberá ocuparse de la dimensión estética, bella, del arte, de su valor cognoscitivo, comunicativo, popular, de su relación con la técnica, con el mercado, con el consumo, con la belleza natural —como lo exige la nueva sensibilidad ambientalista y ecológica— y con tantas otras cuestiones relevantes de las que el arte contemporáneo se hace con frecuencia portavoz: pacifismo, democracia, tolerancia, racismo, feminismo…

La única cuestión que el pensamiento postmoderno descarta del ámbito del arte y de la estética es precisamente aquella que después de Kant se consideró su tarea más propia: el desvelamiento del fundamento último de la realidad, pues la filosofía postmoderna excluye que tal fundamento exista. Para el pensamiento postmoderno el arte no debe ser revestido de ningún significado o función ulterior, no debe ponerse al servicio de ninguna utopía, debe ser sólo arte, aunque sus mismos presupuestos teóricos impidan determinar qué deba entenderse por arte.

3. Estética y filosofía de la belleza

No es necesario, sin embargo, acoger acríticamente cuanto afirman el pensamiento postmoderno y algunas de las actuales teorías estéticas. Quien considera que la realidad encierra una propia inteligibilidad, un significado y un sentido que la razón humana puede penetrar, quien piensa que la metafísica continúa siendo un saber posible, necesario y válido, no aceptará sin más muchos de los postulados que dieron origen a la estética y que continúan presentes en sus versiones sucesivas. De hecho algunos autores —Maritain (1882-1973), Gilson (1884-1978), von Balthasar (1905-1988), Inciarte (1929-2000), Steiner (1929-), R. Scruton (1944-)…—, estimulados por el relieve concedido a esta disciplina por el pensamiento moderno, han buscado elaborar una propia teoría estética desde una perspectiva metafísica, retomando en parte cuanto sobre la belleza y el arte afirmaba el pensamiento clásico y medieval y acogiendo, a la vez, las cuestiones propuestas por la estética y el arte modernos. La atención de la perspectiva metafísica se centra sin embargo, como la misma estética en su origen, más en la belleza que en el arte, y tiende a entender el arte en referencia más o menos directa con la belleza. Por eso más que de estética se debería hablar en su caso de filosofía de la belleza y secundariamente, en la medida en que el arte es una actividad humana especificada por su relación con la belleza, de filosofía del arte. Sin embargo, la estética metafísica no pretende constituirse en teoría evaluativa del arte; es más, su mismo fundamento metafísico le exige respetar la autonomía de cada ámbito de la realidad, también el de la producción artística, y del saber correspondiente. La explicación metafísica de la belleza, su condición de valor anclado en la realidad, no determina qué deba ser el arte, aun cuando lo considere ligado a la belleza; la metafísica, al contrario, permite comprender la naturaleza analógica de la belleza y, por tanto, la casi infinita posibilidad de sus manifestaciones, tanto en el ámbito de la naturaleza como en el del producir humano.

Por este motivo, entender que todo arte lleve consigo, manifieste, de algún modo belleza no debe confundirse con el esteticismo que la estética y el arte moderno justamente rechazan, ni desposeer al arte de su función veritativa, social y ética. Es más, la metafísica logra dar una respuesta a la relación que las diversas estéticas modernas siempre han señalado entre el arte, la verdad y el bien. Las teorías estéticas de las que se ha hablado, a pesar de tener su origen en una consideración autónoma de la belleza, desligada del bien y de la verdad, de un modo u otro terminan por vincular la belleza primero, el arte después, sobre todo a la verdad y también, quizá de modo menos directo, al bien. No debe olvidarse el papel revelador y la relevancia moral que en último término Kant otorga a la belleza y todas las demás estéticas, también las postmodernas, conceden al arte. Dicho de otro modo, desde una perspectiva metafísica la belleza no sería sino el reflejo de la riqueza, de la gratuidad y del misterio de la realidad; un reflejo que no necesariamente debe ser percibido como armonía y proporción, sino que puede también presentarse de modo aparentemente feo. Lo que la perspectiva metafísica rechaza es el subjetivismo radical pretendido por algunas de las teorías estéticas modernas, precisamente a causa de la ausencia de cualquier otro fundamento. Si existe el arte no es sólo a causa de la libertad creativa de un sujeto, sino sobre todo porque todo sujeto racional, consciente o inconscientemente, debe confrontarse con el misterio y la gratuidad de la realidad, con el misterio y la gratuidad de su propio ser. Como afirma Steiner, preguntar el porqué del arte es lo mismo que preguntar el porqué del ser: existe el arte, la creación artística, porque existe el ser [Steiner 1998: 187]. La belleza natural no sabe responder a esa pregunta; lo que, en cambio, hace es sugerirla siempre de nuevo, hacer patente la gratuidad y el misterio de lo real. La obra de arte manifestando belleza, en el sentido analógico señalado, pone en evidencia el estupor del hombre ante esa misma pregunta y su incapacidad de darle una respuesta más adecuada. De este misterio, de esta riqueza, el arte, como cualquier otra creación humana, ha vivido siempre y continuará viviendo. Lo que desde una perspectiva metafísica no parece razonable es que algún artista pretenda comunicar con su obra nada, que una obra de arte diga nada. La autoridad que se reconoce al artista, como al pensador cuando es grande, es su capacidad de leer el ser de modo nuevo, ser capaz de leer la realidad de manera diversa a como nos ha sido consignada por las configuraciones precedentes, permitiéndonos participar de su visión a través de su arte. No resulta por tanto extraño que autores tan distantes como Aristóteles y Heidegger vean un fuerte vínculo entre el arte y la filosofía. El mensaje de una obra de arte, así como la forma que lo contiene, podrá ser tan variado como el ser mismo en su aparecer; podrá hablarnos de dolor, de amor, de todo posible sentimiento humano, de todo posible ser real o imaginado, podrá hacer visible la fuerza del color, la inconmensurabilidad del espacio o el tentativo de aferrarlo, la expresividad del sonido, la misteriosa consistencia de la materia..., pero detrás de todas estas verdades y de estos bienes parciales se esconden y se declaran la verdad y la bondad de lo real, algo inconmensurable e irreductible al análisis formal.

Una obra de arte es tal cuando alcanza a provocar en nosotros el placer del reconocimiento, cuando nos permite reconocer algo que nos resulta ignoto y que, precisamente al reconocerlo, nos espolea, nos conmueve. Lo que el arte imita en última instancia es precisamente la realidad en su dimensión más profunda, algo —como afirma Steiner— que sabemos y no sabemos y ante lo cual permanecemos conmovidos: la inexplicable sustancialidad de lo creado, del ser y de nosotros mismos. Existe arte porque existe el ser, y existe el ser porque existe Alguien que lo ha querido y libremente lo ha creado, lo ha inventado en el modo sorprendente, gratuito y misterioso en el que, con mayor o menor profundidad, alcanzamos a captarlo. «¿Por qué tiene que existir el arte? ¿Por qué tiene que existir la creación poética? [...] Sólo puedo expresarlo de este modo (y cada poema, pieza musical o pintura de verdad lo dice mejor): hay creación estética porque hay creación. Hay construcción formal porque hemos sido hechos forma» [Steiner 1998: 244]. Y si el arte de alguna época ha estado ligado a la metafísica, sería sobre todo, en opinión de Inciarte, el moderno arte abstracto que renunciando a todo contenido, a representar nada, hace presente sin embargo lo que ni puede ni debe ser visto, la creación misma, la suspensión entre el ser y la nada de todo lo creado [Inciarte 2004].

Como sostiene Heidegger, el arte dice y esconde, no desvela plenamente, no es simple presencia de algo conocido. El arte nos pone en contacto con aquello que no es nuestro en el ser, con aquello de lo que no podemos apropiarnos, dominar, con algo que —como afirma la metafísica— nos trasciende. La obra de arte, la obra maestra, casi inexplicablemente, recibe consenso unánime porque lleva consigo un mensaje que no puede ser simplemente identificado con su contenido formal. Y tal mensaje parece no poder ser consignado, al menos de manera tan elocuente y directa, de otro modo. Las formas de representación podrán ser muy diversas, el artista podrá incluso resistirse a la representación formal, pero el mensaje en última instancia es siempre el mismo. Es ésta la razón por la que el arte, hacerlo y contemplarlo, se presenta como una necesidad; una necesidad no necesaria, una actividad sin ninguna finalidad práctica.

Se entiende, en consecuencia, que rechazar algunas de las premisas y conclusiones de las diversas estéticas modernas no significa despreciar el arte moderno y contemporáneo, del mismo modo que no compartir algunos de los postulados de la filosofía moderna no implica desconocer los grandes logros que la cultura moderna, nacida desde esos mismos postulados, ha alcanzado. Como se ha señalado, las teorías estéticas modernas, y más en general la filosofía moderna y contemporánea, han tenido una cierta responsabilidad en la orientación del arte de nuestro tiempo. Conocer tales teorías puede ayudarnos a comprender mejor el arte de nuestros días. Reconocer la dimensión metafísica de la realidad, la necesidad de un fundamento último que la explique y la sostenga, lejos de anular todos los logros del ingenio humano, también los propios del arte, nos dispone al contrario a admirarlos con respeto y estupor, a situarlos en un horizonte de sentido, porque nos da la respuesta, más allá de las circunstancias concretas de su nacimiento, de su gratuita existencia.

4. Apéndice: Reflexiones de algunos filósofos sobre el arte y la belleza

4.1. Kant: gusto estético y genialidad artística

Si Kant con sus dos Críticas —Crítica de la Razón Pura (1781-1787) y Crítica de la Razón Práctica (1788)— realiza una revolución copernicana en ámbito filosófico, con su tercera Crítica, Crítica del Juicio (1790), atribuye a la estética una función clave y de algún modo resolutoria que desde entonces le acompañará. En sus dos primeras Críticas, en efecto, Kant se preocupa por establecer las condiciones de posibilidad del conocimiento teórico y del práctico, que exigían la neta distinción e incomunicación entre sí. El mundo de la necesidad, dominio de la razón teórica, aparece completamente separado del mundo de la libertad, dominio de la razón práctica; la naturaleza —la realidad sensible, los fenómenos— queda apartada del infinito, del suprasensible, del noúmeno, por un abismo aparentemente infranqueable. En la Crítica del Juicio lo que Kant propone es precisamente la posibilidad de realizar el tránsito entre esos dos ámbitos. Además de las facultades de conocer y de desear, Kant establece una tercera facultad, la de juzgar, que permite el encuentro de los dos mundos separados. Se trata de un encuentro estrictamente subjetivo, es decir un encuentro que se produce en el interior del sujeto, permaneciendo el mundo de la naturaleza completamente dividido del mundo de la libertad. Tal facultad ni conoce ni desea; su dimensión es puramente subjetiva y se expresa en el sentimiento: sentimiento de placer o de disgusto. No tiene ninguna capacidad cognoscitiva, solamente percibe mediante el sentimiento la disposición de los fenómenos según un principio de orden infundado y libre. Pero tal sentimiento es para Kant universal, y en consecuencia se equivocan tanto los empiristas, que reducen la belleza a la percepción sensible, negando así su universalidad, como los racionalistas, que conciben la belleza como un concepto confuso, distinguiéndola de la sensación, pero asimilándola al conocimiento.

Kant considera que la clave de la Crítica del Juicio está justamente en encontrar el fundamento de la universalidad de tales juicios. Tal fundamento será, según él, el libre juego de las facultades cognoscitivas, es decir la imaginación, que produce el esquema trascendental que permite la relación entre las representaciones sensibles y los conceptos puros, y el intelecto. Es la armonía entre ambas la causa del placer estético, un placer que, delante de un objeto juzgado como bello, estará presente en todo sujeto, será universalmente comunicable. Pero, además, Kant atribuye a la percepción de la belleza natural un significado moral, puesto que mostrar un interés inmediato por aquello que no puede interesar, ya que la naturaleza no puede tener ninguna finalidad objetiva, pone de manifiesto de modo inmediato, espontáneamente, el interés por una relación cuya característica es ser desinteresada, como sucede en la conducta de quien sigue los principios morales. De algún modo tal interés desinteresado por la belleza natural es para Kant una confirmación de los presupuestos de la moral.

A diferencia de la belleza natural, de la belleza artística habría que excluir el interés moral, pues el sentimiento de placer por ella producido no manifestaría otra cosa que el encuentro del hombre con algo que él mismo ha producido y no con una realidad, la naturaleza, distinta e independiente de él. No será posible, en consecuencia, justificar el interés por la existencia de la belleza artística a menos que el origen del arte se encuentre en alguna instancia natural presente en el hombre. El interés que la belleza natural despierta, conduce a Kant a buscar en el hombre una facultad que manifieste el poder de la naturaleza, a introducir, en resumidas cuentas, el arte en la naturaleza. Por este motivo, la teoría kantiana de la creación artística es esencialmente la defensa de una facultad creativa en el hombre —el genio— a través de la cual la naturaleza reglamenta el arte. Las bellas artes no pueden concebir por sí mismas las reglas a las que someterse y, sin embargo, ninguna obra se considera artística si no es en base a alguna regla precedente. Así, pues, es la naturaleza la que, a través de las facultades del sujeto, determina las reglas del arte. El genio es, por lo tanto, la capacidad espiritual innata mediante la cual la naturaleza reglamenta el arte. La naturaleza, en el sujeto, sería el substrato suprasensible de toda facultad, aquello que subyace a todas ellas. Tal ley, dictada por la naturaleza a través del genio, es la ley de una subjetividad libre, el espíritu. El arte del genio representa, pues, según Kant, la capacidad de hacer comunicable el libre juego de las facultades cognoscitivas.

Genio es el talento (dote natural) que da la regla al arte. Como el talento mismo, en cuanto es una facultad innata productora del artista, pertenece a la naturaleza, podríamos expresarnos así: genio es la capacidad espiritual innata (ingenium) mediante la cual la naturaleza da la regla al arte [KrU § 46].

4.2. La estética del romanticismo

La Crítica del Juicio no debe ser interpretada como una subjetivación de la estética; el intento de Kant era, por el contrario, dotar de valor universal al juicio estético. Y, sin embargo, no parece desacertado afirmar que en la Crítica del Juicio se encuentran las bases que condujeron a la filosofía posterior hacia una orientación subjetiva en su reflexión estética. La Crítica del Juicio, en efecto, contiene in nuce el desarrollo de la estética posterior, permitiendo llegar a soluciones a primera vista contrapuestas, es decir, a conclusiones tendentes al misticismo religioso, presentes en buena parte de los primeros autores románticos, o a conclusiones de carácter nihilista, en el sucesivo desarrollo del romanticismo y del pensamiento idealista. En la base de esta doble solución se encuentran la distinción kantiana entre noúmeno y fenómeno y la pretensión de que sea la belleza, a través del genio, el instrumento revelador del fondo invisible de lo real. El espíritu del romanticismo alemán interpretará tal fundamento como la realidad verdadera, mientras que considerará el mundo perceptible y finito, el fenómeno, como una dimensión superficial y, en última instancia, irreal. Lo que para el romanticismo resulta, en definitiva, decisivo es precisamente aquello que no puede ser conocido, aquello que sólo el genio puede desvelar, pero justamente por tal motivo, ese trasfondo escondido e ignoto puede ser interpretado no sólo como el infinito substrato divino de lo real, sino también como el fruto ilusorio de la imaginación del sujeto.

El problema de fondo que la filosofía heredó de Kant fue la tensión entre noúmeno y fenómeno, entre libertad y naturaleza, entre infinito y finito, y su posible conciliación. Fichte (1762-1814), su primer gran discípulo y crítico, buscó reconducir la cosa en sí a la conciencia, al sujeto, para eliminar del pensamiento kantiano todo resto de dogmatismo, de dependencia del sujeto de cualquier principio extraño a él, y llevar de este modo a término la tarea de la filosofía crítica. Según Fichte, la aserción del objeto como cosa en sí, como noúmeno, debía ser considerada como una representación necesaria del yo, del sujeto. La tarea que Fichte se propuso fue precisamente la de reconstruir la historia de la conciencia y de reconducir la cosa en sí al yo, es decir, consentir que el yo descubriese detrás de toda objetividad su propia esencia, encontrándose de este modo consigo mismo y transformándose en autoconciencia. El absoluto, Dios, es concebido por Fichte como la unidad originaria, previa a la unidad escindida de su imagen, la conciencia, que en su esfuerzo por alcanzar el absoluto se comprende a sí misma como libertad, percibiendo a la vez que el absoluto permanecerá siempre incomprensible para el hombre.

Schelling (1775-1854) entendió el absoluto como el punto de partida, presente y aprehensible intuitivamente en sus manifestaciones finitas, en particular a través de la experiencia estética. Para él, profundamente romántico, la naturaleza es la obra de arte en la que el infinito se revela; a diferencia de Fichte, la función de síntesis entre el sujeto y el objeto no correspondería al sujeto en cuanto autoconciencia, sino a la naturaleza en tanto que fundamento común de ambos. En la naturaleza, el absoluto, que no debe ser entendido ni como sujeto ni como objeto, sino como la raíz indiferenciable de ambos, como actividad infinita, está presente en potencia; actividad que no es solamente energía, sino espíritu que adquiere conciencia de sí en el hombre. La historia no sería otra cosa que la progresiva y siempre incompleta revelación del absoluto, y el arte su manifestación más perfecta, precisamente porque encierra en unidad los dos polos, subjetivo y objetivo, libertad y naturaleza, que en el absoluto se identifican. Por este motivo, en cuanto manifiesta el infinito en sus obras finitas, el arte —infinito inconsciente que el genio lleva a la existencia procediendo más allá de su intención y, a veces, también en contra de ella— aparece al filósofo superior a la misma filosofía: es el genio del artista el que capta la realidad tal como está presente en la idea eterna, el que penetra en el universo presente en Dios como absoluta obra de arte y eterna belleza [Sistema del idealismo trascendental: Sección sexta, § 3, Corolario].

El romanticismo, en sus diversas versiones, representa la transposición estética del pensamiento de Fichte y, en un cierto sentido, el giro radical de la precedente filosofía crítica. Mientras el criticismo buscaba ascender a los principios que hacen posible el conocimiento, «con el romanticismo, en cambio, se pasa (o se retorna) a una cuestión completamente diferente, esto es a la cuestión del conocimiento del fundamento como tal, que es también el conocimiento del “trasfondo”, de la realidad última» [Schaeffer 1996: 129]. Los románticos ven en el arte, más que en la filosofía, el verdadero saber, el lugar de la verdad, porque es en el arte donde se manifiesta la plena reconciliación entre la necesidad de la naturaleza y la libertad del sujeto, entre lo finito y lo infinito. Si Kant busca con su estética entrelazar, en el sujeto, necesidad y libertad, para los románticos tal unidad pertenece a la corriente vital que lo abarca todo, que se hace consciente sólo en el hombre y que su arte expresa. De este modo, el arte —sobre todo la poesía— queda investido de una función ontológica. La manifestación misma de la naturaleza es pensada como un proceso poético que, en un cierto sentido, el arte vuelve a proponer [Schlegel 1983: 89].

El arte adquiere así un papel central y se concibe sobre todo como expresión, no ya como imitación. El arte se transforma en creación y revelación, epifanía, el lugar de la manifestación del infinito, de aquello que, de otro modo, permanecería oculto, sin anular sin embargo la diferencia, sin negar la trascendencia de la verdad. El arte adquiere en el romanticismo las líneas de una totalidad orgánica, desarrollada armónicamente en el curso de la historia. Si para los románticos la obra de arte da testimonio de la presencia del infinito en lo finito, manifiesta al mismo tiempo su infinita trascendencia, más allá de la continua generación de formas finitas destinadas a su autodestrucción. La relación entre finito e infinito y la salvaguardia de la verdad en el tiempo y desde el tiempo, continuarán ocupando a los filósofos idealistas. La vida humana, como el hacer artístico, no deberá pretender copiar un modelo exterior, sino poner de manifiesto su potencialidad interior que, manifestándose, al mismo tiempo, se constituye. El hombre, como el artista, debe seguir su propia interioridad, su propia originalidad; más que en su capacidad racional, la dignidad del hombre reside ahora en su hondura interior y en su capacidad expresiva, en su poder de expresar y articular un fondo nunca explorado del todo, en su imaginación creativa.

4.3. Hegel: el arte como figura del espíritu

Entre la estética de Hegel (1770-1831) y la de los románticos de Jena, se puede señalar una íntima afinidad y, al mismo tiempo, una oposición irreductible. «Íntima afinidad en lo que respecta a la función de revelación ontológica que se le asigna al Arte, como también en lo que se refiere al proyecto de una definición valorativa del Arte; oposición irreductible, en cambio, si consideramos la jerarquía entre el Arte y la filosofía» [Schaeffer 1996: 229].

Hegel se ocupa de la estética no sólo los cursos dictados en Heidelberg en 1818, y en Berlín en los años 1820-21, 1823, 1826 y 1828-29, sino también en sus obras mayores: la Fenomenología del Espíritu (1807) y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas (1817). En ambas se refiere a la estética cuando expone, desde la perspectiva propia de cada obra, la vida del espíritu. La Filosofía del Espíritu, tercera parte de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, es la ciencia de la Idea que, a partir de su ser en otro, regresa a sí; se divide, como todo en el sistema hegeliano, de modo triádico, ocupándose del espíritu en sí —subjetivo—, del espíritu en su exterioridad —objetivo— y del espíritu para sí —espíritu absoluto—. Este último vuelve a dividirse en otros tres momentos: arte, religión revelada y filosofía. Cada una de estas partes constituye una especie de círculo cerrado, basado en los círculos anteriores.

En la Fenomenología Hegel pretende elevar la experiencia al nivel de la ciencia, llevarla hasta la transparencia del concepto, encerrar en el concepto la casi infinita experiencia humana. Superadas las primeras etapas, la conciencia va madurando progresivamente hasta transformarse en espíritu absoluto. En tal camino ascendente, la conciencia individual se abre a la experiencia colectiva; las nuevas figuras de la conciencia serán ahora también figuras del mundo, figuras de la comunidad. El camino hacia la liberación del espíritu pasa a través de la cultura. Es aquí cuando el espíritu reviste la forma del arte y de la religión, antes de alcanzar su forma definitiva, la filosofía.

En la parte general de sus Lecciones de estética de 1823 Hegel trata de la cuestión de la belleza en general y de las formas universales del arte: simbólica, clásica y romántica o cristiana; en la parte especial estudia cada una de las artes: arquitectura, escultura, pintura, música y poesía.

En la Introducción a sus Lecciones Hegel desea demostrar la necesidad de una filosofía del arte e indicar el modo en el que deberá ser articulada. Con este propósito recuerda el puesto del arte en el proceso del espíritu hacia el saber absoluto y su superioridad respecto a la naturaleza, pero sin poder considerarlo la más alta expresión del espíritu; hay una existencia más profunda de la Idea que lo sensible no puede expresar; es el contenido propio de la religión y de la filosofía. Si la filosofía siente la necesidad de reflexionar sobre el arte, es porque el momento en el que el arte era considerado la máxima expresión de la Idea ha sido ya superado.

La posición del arte respecto a la naturaleza es clara para Hegel, y de ello depende su consideración de la estética como filosofía del arte. Como ya había anticipado Schelling, la estética debe ocuparse solamente de la belleza artística, juzgada superior a la belleza natural. El motivo de tal superioridad es su carácter espiritual; en el arte, el espíritu sobrepasa la naturaleza, porque en la obra artística su presencia es consciente y no, como en la naturaleza, simple exterioridad sensible. En el arte el espíritu se percibe a sí mismo a través de la materia sensible, superando, sin embargo, la particularidad de la materia. Por este motivo, para apreciar el arte no basta, como afirmaba Kant, ni el sentimiento ni el gusto, porque el arte se dirige al espíritu, que no puede detenerse en su dimensión sensible. A diferencia del deseo, y en modo análogo a la inteligencia, el interés artístico busca lo universal, dejando libres los objetos que considera. Aquello que el arte permite contemplar no es el objeto en su realidad material, ni la idea pura y general, sino el aparecer de la verdad, algo ideal. El arte está situado, por lo tanto, a mitad de camino entre lo sensible como tal y el pensamiento puro; pone en juego los sentidos ideales, vista y oído, cuya materia es lo sensible espiritualizado o lo espiritual sensibilizado.

El artista, en consecuencia, no debe imitar los productos de la naturaleza, sino presentar algo que procede del espíritu, hacer intuitivo aquello que se encuentra en el espíritu humano, presentar sensiblemente la unidad de lo ideal y lo real. Para alcanzar tal propósito, configurar sensiblemente el contenido espiritual, deberá recurrir a la fantasía. El verdadero artista, el genio, es aquel que sabe unir, mediante su fantasía, la espiritualidad con la naturalidad, hacer presente lo espiritual en figura natural.

De este modo, presentando bajo un aspecto sensible lo que agita la profundidad del corazón humano, el arte revela la verdad. El arte, como la religión y la filosofía, pertenece a la esfera del espíritu absoluto, de la verdad; las diferencias entre estas tres formas del espíritu proceden del diverso modo en el que conducen a la conciencia un objeto que es idéntico para los tres, el espíritu. La misión del arte es representar en modo sensible un contenido, el concepto, el espíritu; alcanzar plenamente tal propósito, lograr la perfección del arte, la realización de su ideal, significa para Hegel conseguir la perfecta unidad entre la forma sensible, individual y siempre concreta, y su contenido, que deberá ser también concreto. Contenido del arte es, en efecto, el concepto, el espíritu, principio plenamente concreto, porque contiene en sí de modo reconciliado, armónico, todas las determinaciones que aparecen en la realidad finita en su exterioridad y diferencia; totalidad absoluta, universalidad subjetiva, que contiene en unidad toda determinación. El arte debe, pues, hacer presente sensiblemente el concepto, hacer accesible a la contemplación humana, a través de una forma sensible, la Idea. El arte hace presente la Idea por medio de la belleza; más aún, haciendo efectiva la belleza el arte trasluce la Idea. La Idea como tal, absoluta, no coincide, sin embargo, con la idea de la belleza artística, que tiene una realidad individual; la belleza no es más que una forma particular, que Hegel llama ideal, de exteriorizarse y representarse la verdad, la Idea absoluta.

En su camino hacia una verdad siempre más alta, y antes de llegar a su verdadero concepto, el espíritu debe atravesar diversas etapas mediante las cuales adquiere conciencia de sí; a la evolución del contenido corresponde la evolución de la representación artística. Correspondientemente con la diversa determinación del contenido, con la consecución o no de su verdad, su forma sensible será también diversa y, en algunos casos, inadecuada para la representación artística del contenido. Solamente en la perfecta unidad entre la forma y el contenido, la representación realizará el ideal de la belleza artística.

Determinadas las condiciones propias del arte, Hegel señala las formas generales en las que el arte se ha desarrollado, es decir, los modos en los que su contenido —el espíritu— ha sido expresado sensiblemente. Tales formas son tres: simbólica, clásica y romántica. La historia del arte reflejaría la búsqueda por parte del espíritu, en su avanzar progresivo hacia la propia autodeterminación, de la forma capaz de expresarlo. En su primera fase, el arte oriental o simbólico, a causa de la indeterminación del contenido, no logra conseguir la forma adecuada para expresarlo. La segunda forma de arte, el arte clásico alcanza la perfecta adecuación entre forma y contenido. La tercera forma de arte es la romántica o cristiana que, en un cierto sentido, supone un retorno al precedente arte simbólico, pues se produce de nuevo una escisión entre forma y contenido; esta vez, sin embargo, se verifica también un evidente progreso, porque tal inadecuación evidencia la tendencia del espíritu a superar el arte mismo como su forma de expresión.

El arte cristiano se coloca, por lo tanto, a un nivel superior respecto al arte clásico, pero debe renunciar a su condición de verdadero arte, pues ya no puede pretender realizar la unidad entre lo divino y lo humano; tal unidad la realiza ahora la persona de Cristo. Mientras en el arte clásico la unidad entre forma y contenido se producía solamente en la imagen, en el cristianismo tal unidad, alcanzada de modo espiritual, se separa de lo sensible; la representación artística ya no es necesaria, se convierte en un accesorio del que se podría prescindir.