|

|

Enciclopedia filosófica on line

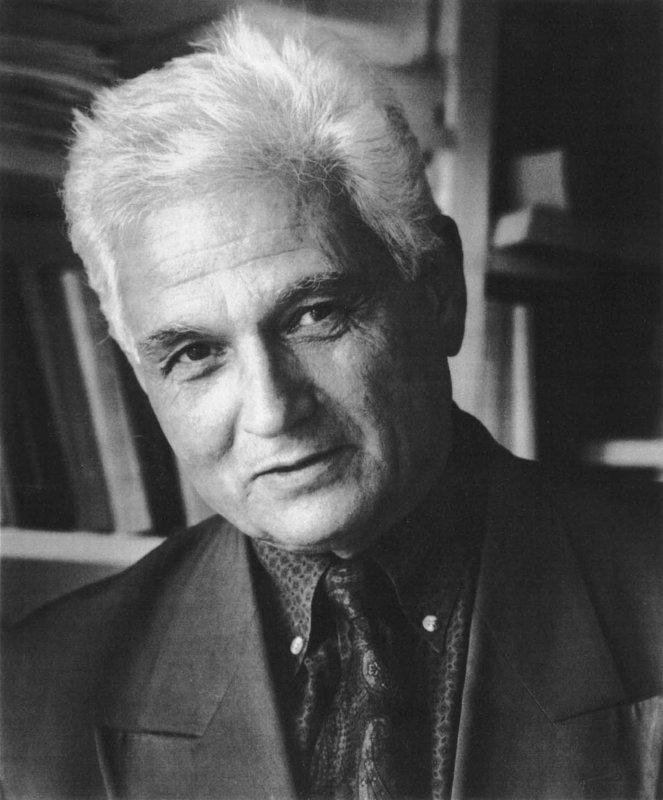

Jacques Derrida

Autor: Jorge León Casero

Para bien o para mal, el nombre de Jacques Derrida ha pasado a la historia de la filosofía y las humanidades como sinónimo de la “Deconstrucción”, si bien desde un ámbito estrictamente académico actualmente se le está re-situando dentro de una categoría más amplia denominada “Filosofía de la diferencia”, junto a la obra de otros filósofos como Michel Foucault o Gilles Deleuze. De cualquiera manera, la compleja obra de Jacques Derrida se caracteriza por una gran proliferación de nuevos términos no exclusivamente conceptuales como por ejemplo son los de “différance”, “huella”, “suplemento”, “subyectil”, “párergon”, “espaciamiento”, “khora” o la misma “deconstrucción” que, juntos, conforman una crítica múltiple a la historia de la metafísica y la ontología occidental en tanto que “fonocéntrica”, “logocéntrica” o “falocéntrica”.

Es desde este marco general de revisión de la racionalidad y los conceptos propiamente filosóficos que Jacques Derrida ejercerá su trabajo desde campos tan variados como la fenomenología trascendental, la filosofía del lenguaje, la semiótica estructuralista, la estética y las artes, el psicoanálisis, la teoría de género, la filosofía política, la filosofía de la historia, la filosofía del derecho y la teoría literaria. Ámbitos todos ellos en los que tratará de mostrar cómo, paradójicamente, sus mismas “condiciones de posibilidad” son y no pueden no ser, simultáneamente, sus “condiciones de im-posibilidad”.

Índice

2. Lenguaje y fenomenología: la deconstrucción como ausencia constituyente

2.2. Levinas y la violencia del otro

2.3. Husserl y el problema de la presencia

2.7. Deconstrucción y psicoanálisis

2.8. Los acontecimientos lingüísticos

2.9. La Deconstrucción como posibilitante no onto-teleo-lógico de la metafísica

3. Tiempo, política y acontecimiento: la deconstrucción como imposibilidad posibilitante

3.3. Justicia y revolución permanente

3.4. Hacia un nuevo horizonte de la amistad

4.2. Traducciones al castellano de las obras de Jacques Derrida

4.3. Entrevistas a Jacques Derrida

4.5. Números de revista dedicados a Jacques Derrida

1. Biografía

Filósofo con nacionalidad francesa de origen judío sefardí, Jacques Derrida nace en El Biar (Argelia), el 15 de Julio de 1930, donde debido a la represión del gobierno de Vichy —Derrida siempre afirmó que «no hubo un solo alemán en Argelia» [Derrida 2003: 241]— fue expulsado de su instituto argelino a la edad de 12 años, hecho que marcará su pensamiento tanto filosófico como político hacia la responsabilidad absoluta por el respeto del otro en cuanto otro.

A la edad de 19 años sale por primera vez de su Argelia natal en dirección a París, Francia. Allí cursará cuatro años de clases preparatorias en el Liceo Luis el Grande para ingresar posteriormente en la École Normale Supérieure de París en 1952, lugar donde será alumno de Louis Althusser o Maurice de Gandillac hasta su traslado a la Universidad de Harvard, donde completaría sus estudios.

En 1957 se casa con la psicoanalista y traductora Marguerite Aucouturier con quien tiene dos hijos, Pierre (1963) y Jean (1967). De vuelta en Argelia para cursar el servicio militar, conoce a Pierre Bourdieu mientras imparte clases de inglés y francés en Koléa, cerca de Argel. En 1959 vuelve a Francia, donde imparte clases en el Liceo de Le Mans hasta que en 1965 obtiene el cargo de Director de Estudios del departamento de Filosofía de la École Normale Supérieure, donde traba amistad con Georges Canguilhem y Michel Foucault.

En 1964 participa en un Encuentro sobre las ciencias francesas en Baltimore junto a Jacques Lacan, Roland Barthes, Jean Hyppolite, Lucien Goldman o Georges Poulet, que resultará decisivo para su reconocimiento internacional. Es en esta ocasión donde se encuentra por vez primera con Paul de Man, futuro director del Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Yale y miembro de la Yale School of Deconstruction.

En 1967 son publicadas simultáneamente tres obras capitales de su pensamiento como son De la gramatología, un análisis sistemático del origen del lenguaje en las obras de Saussure, Rousseau y Lévi-Strauss, La escritura y la diferencia, una recopilación de artículos escritos entre 1963 y 1967 en los que trata las obras de Foucault, Levinas, Husserl, Heidegger, Hegel, Bataille y Artaud, y La voz y el fenómeno, una aguda crítica de la obra de Husserl encaminada a mostrar la no presencia a sí inmediata de la conciencia y la mediación irrecusable de la voz.

Tras dichas publicaciones, la labor investigadora de Jacques Derrida no ha conocido interrupción, dando lugar a obras de gran reconocimiento e influencia en el mundo académico como son La diseminación (1972), Márgenes de la filosofía (1972), Glas (1974), Dar el tiempo (1991), Mal de Archivo (1995) o Papel Máquina (2001). Dentro de la filosofía política, destacan Fuerza de ley (1991), Espectros de Marx (1993), y Políticas de la amistad (1994). Entre el gran número de intelectuales con los que trabó amistad destacan los nombres de Émmanuel Levinas, Maurice Blanchot, Jean Luc Nancy, Philippe Lacoue Labarthe, Sarah Kofman o el mismo Paul de Man, cuyas obras fueron estudiadas y deconstruidas por el propio Derrida.

En lo que se refiere a su activismo institucional y político cabe destacar su participación en la fundación del Colegio Internacional de Filosofía en 1983, la dirección de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales desde 1984 hasta el día de su muerte, o la colaboración en la fundación de la asociación Jan Hus en apoyo de los intelectuales disidentes de Checoslovaquia, colaboración que le valdría la encarcelación en Praga tras impartir unos seminarios clandestinos de filosofía en 1981.

De forma general, siempre se opuso públicamente a la guerra, ya fuera la guerra de Vietnam durante Mayo del 68, o la guerra de Irak en 2003. Participó en actividades culturales a favor de Nelson Mandela o por la liberación tanto del periodista afroamericano Mumia Abu Jamal (por quien llegó a escribir una carta al presidente de los EEUU Bill Clinton) como por el líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales (MST) de Brasil José Raihna. Murió el 8 de octubre de 2004 en París debido a un cáncer pancreático.

2. Lenguaje y fenomenología: la deconstrucción como ausencia constituyente

2.1. Introducción

La obra de Jacques Derrida se caracteriza por una gran complejidad terminológica en la que abundan ciertos neologismos que cruzan transversalmente la mayor parte de sus diferentes trabajos. Así pues, aunque éste no sea el lugar adecuado para realizar una investigación sistemática de toda la problemática semántico-terminológica de la obra derrideana, resulta imprescindible realizar una primera introducción aproximativa a los matices semánticos de los principales términos empleados por el filósofo francés.

A este respecto, resulta fundamental un primer tratamiento del término que mayor difusión ha adquirido en el ámbito tanto académico como extra-académico: la «deconstrucción». Como el mismo Derrida afirma en Carta a un amigo japonés, el término deconstrucción procede de un intento de traducción de los términos heideggerianos de Destruktion y Abbau, en tanto que una operación de des-montaje analítico de «la estructura o la arquitectura tradicional de los conceptos fundadores de la ontología o de la metafísica occidental» [Derrida 1997a: 23] que no implicase de forma excesiva una «reducción negativa» —más próxima a la «demolición nietzscheana»— o la mera «destrucción» de una lógica y su sustitución por otra.

Además, puesto que nos encontramos inmersos de lleno en la filosofía francesa de los años 60, época completamente dominada por el estructuralismo en general, o las semiologías (Saussure, Barthes), antropologías (Lévi-Strauss) y psicoanálisis (Lacan) estructuralistas en particular, afirma Derrida que «deconstruir era asimismo un gesto estructuralista, en cualquier caso, era un gesto que asumía una cierta necesidad de la problemática estructuralista. Pero era también un gesto antiestructuralista; y su éxito se debe, en parte, a este equívoco» [Derrida 1997a: 25].

Toda deconstrucción será una nueva lectura intencionalmente dirigida a buscar dentro de un texto todos los sentidos y posibilidades presentes y no seguidas por el texto mismo, todo lo que el “sentido propio” ha expulsado fuera de su unidad para poder constituirse como tal y que late en su fondo como posibilidad misma de toda deconstrucción, de forma que ya desde este primer momento vemos cómo la diferencia y la multiplicidad son condición de posibilidad de la unidad, y que esta última únicamente puede constituirse como tal en tanto que acto violento segundo sobre la diferencia originaria primera, que Derrida llamará différance, distinguiéndola del concepto usual de diferencia (différence). La grafía de la palabra différance es distinta del término usual francés différence, aunque en la lengua hablada son fonéticamente idénticas. En efecto, se trata de una “diferencia” que va más allá de la lengua hablada.

Con esto ya entramos, sin embargo, de lleno en la problemática central de toda deconstrucción, problemática que la afecta a sí misma en cuanto concepto, pues la deconstrucción —tanto de la arquitectura de la metafísica occidental en su conjunto como de ciertos discursos o prácticas discursivas menores dentro de esta arquitectónica general— conllevará siempre la búsqueda de aquellos momentos en los que la polivocidad y ambigüedad propia de todo lenguaje —incluido el filosófico— intente determinarse en la identidad del concepto filosófico, en tanto que “sentido propio” y primero que organice toda la semántica y sintáctica lingüística.

La deconstrucción —tal y como va a pasar con todos los conceptos analizados por Derrida y tradicionalmente aceptados como tales— va a ser un término ampliamente polívoco cuyo significado únicamente va a poder ser apreciado dentro de un discurso, de forma que «la palabra “deconstrucción”, al igual que cualquier otra, no posee más valor que el que le confiere su inscripción en una cadena de sustituciones posibles, en lo que tan tranquilamente se suele denominar un contexto» [Derrida 1997a: 27], de modo que la pretendida unidad del concepto en aras de salvaguardar el sentido propio de la significación de un texto no sería más que esa “cadena de sustituciones” que, antes de ser meros “accidentes” externos a un presunto núcleo esencial, constituyen la movilidad abierta de ese mismo sentido.

Por otra parte, hay que adelantar aquí cómo este planteamiento derrideano en la lectura de los textos va a conllevar la proliferación de un cierto número de “no-conceptos” o terminologías abiertas, denominadas por el mismo Derrida “indecidibles” en tanto que acontecimientos lingüísticos previos a los conceptos y que los hacen posibles, de forma que nunca podrán ser determinados unívocamente. Algunos de los más utilizados por Derrida serán los “indecidibles” de différance, huella, suplemento, archiescritura, párergon, subyectil y texto. La valencia de estos términos se irá explicitando a lo largo de la voz.

Por último, es necesario anunciar también cómo uno de los fundamentos básicos de toda deconstrucción, en su desmontaje de la arquitectura de la metafísica occidental como determinación de la unidad del concepto, consiste en romper la creencia de la primacía de la voz sobre la escritura como base de la unidad del concepto, dada por la instantaneidad de la presencia de la voz a la conciencia, a lo que Derrida se refiere con el término de “fonocentrismo”. Éste es el punto crítico de su deconstrucción de la obra husserliana. Dicha deconstrucción de la metafísica occidental en tanto que fonocéntrica será repetida a propósito del psicoanálisis, disciplina directamente dependiente del armazón conceptual de la metafísica occidental, donde la centralidad del concepto de “falo” —significante vacío garante de la unidad de toda interpretación psicoanalítica— es el punto crítico de la deconstrucción derrideana del psicoanálisis en tanto que disciplina “falocéntrica”.

2.2. Levinas y la violencia del otro

Esencial para la crítica que Derrida realiza a la metafísica de la presencia es la lectura que efectúa de la obra levinasiana, expuesta en su texto Metafísica y violencia escrito en 1964, un año después de su introducción a El origen de la geometría de Husserl. Ambos textos fundamentarán la posterior crítica a la fenomenología trascendental del filósofo alemán que Derrida realizará en La voz y el fenómeno (1967). En 1963 ya identificaba la existencia de dos concepciones alternativas del lenguaje, a saber, la de James Joyce y la de Edmund Husserl. Joyce se abre a la posibilidad de concebir y poner en práctica un lenguaje «que haga aflorar en la mayor sincronía posible, la mayor potencia de las intenciones enterradas, acumuladas y entremezcladas en el alma de cada átomo lingüístico» [Derrida 1974a: 104], frente a la concepción y práctica del lenguaje de Husserl, que busca «reducir o empobrecer metódicamente la lengua empírica hasta la transparencia de sus elementos unívocos y traducibles» [Derrida 1974a: 105]. En su obra de 1964 Derrida sentaba en cambio las bases de la problemática de la otredad como base y fundamento pre-originario de la misma noción de “presencia” en tanto que garantía de la unidad del concepto y el sentido propio del discurso.

Así, para Derrida va a ser el pensamiento levinasiano el que muestre cómo la fenomenología husserliana, por no haber sabido “reducir” la mirada misma, su primacía de la presencia en la experiencia fenomenológico-trascendental, estaba condenada a predeterminar el ser como objeto, de modo que se cierre toda posibilidad del ser como “salida de sí” hacia “lo otro”. Dentro de esta problemática, va a ser precisamente el reconocimiento de mi “experiencia del otro”, en tanto que irreductible a mi ego —irreductible precisamente porque él también es ego, porque es, como yo, origen de un mundo y no puede estar todo él dentro del mundo, de “mi” mundo—, la cuestión que introduzca la ausencia en tanto que ausencia de lo que no está en “mi” mundo fenomenológico, precisamente porque está en el mundo del “otro”, y por tanto como fenomenológicamente anterior a la presencia de “mi” mundo para mí, puesto que el otro es parte con-figurante de mi propio mundo.

En otras palabras, puesto que la otredad del otro consiste en ser origen de un mundo fuera del mío, pero que a la vez co-constituye el mío, la otredad de mi mundo es previa a mi mundo, marcando de esta forma una ausencia originaria en el origen mismo de la presencia a mí de mi propio mundo. Es por esto mismo que Derrida podrá afirmar que «lo otro, lo completamente otro, sólo puede manifestarse como lo que es, antes de la verdad común, en una cierta no manifestación y en una cierta ausencia (…) su fenómeno es una cierta no fenomenalidad, que su presencia (es) una cierta ausencia» [Derrida 1989a: 123]. O años más tarde, «el acceso al alter ego no se da en ninguna intuición originaria, sólo en una analogía, en lo que él llama una “apresentación” analógica. Nunca se está del lado del otro, de su aquí-ahora originario, nunca se está en su cabeza, si se quiere. Brecha esencial en la fenomenología» [Derrida 2003a: 329].

En el fondo, tanto lo que Derrida como Lévinas rechazan de la fenomenología de Husserl es el teoreticismo y el objetivismo que para ellos «traicionan el espíritu del análisis intencional y de la fenomenología» [Derrida 1989a: 117], y que encierran la experiencia de la ausencia y del otro como parte de una “mística” expulsada de las posibilidades legítimas de la fenomenología. Pero si, como afirman Lévinas y Derrida, «el yo no puede engendrar en sí la alteridad sin el encuentro del otro» [Derrida 1989a: 128], entonces la “presencia” del otro en el yo no puede sino tener la estructura de una ausencia no directamente presente, aunque únicamente fuera como ausencia, pues en realidad dicha ausencia no es ausencia de algo que una vez fue una presencia, sino que la ausencia del otro está constitutiva y únicamente presente como la posibilidad misma del otro en mí, esto es, como una abertura del mundo por mí constituido, esto es —en terminología derridiana— como una “huella”. Además, será este otro en mí —esta ausencia de lo otro en mí— lo que constituya la posibilidad misma de la irreductibilidad o inacabamiento constitutivo de la intencionalidad fenomenológica, o lo que es lo mismo, de la alteridad.

2.3. Husserl y el problema de la presencia

En la obra de Levinas, Derrida había encontrado la primacía de lo otro sobre lo uno, de la ausencia sobre la presencia en la co-implicación del otro sobre la construcción fenomenológica de mi mundo. El posterior análisis que realiza de la obra de Husserl va a estar encaminado a mostrar la imposibilidad de llegar a ningún concepto originario plenamente presente a sí mismo con independencia de la influencia del otro en la constitución de mi mundo. Derrida va a mostrar cómo toda determinación unívoca e identitaria del concepto está imposibilitada por una experiencia ya no del otro, sino de lo otro; de una otredad no-egológica. Y todo esto aun sin tener en cuenta la violenta influencia del otro en la apertura obligada de mi mundo, y el análisis fenomenológico de cualquier entidad que no constituya un alter ego en sí mismo, de forma que introduzca esa ausencia co-originaria y previa de la presencia a mí de mi mundo. Este punto atenta contra todo el proyecto de la fenomenología husserliana, pues, como afirma Derrida, «si el presente de la presencia a sí no es simple, si se constituye en una síntesis originaria e irreductible, entonces toda la argumentación de Husserl está amenazada en su principio» [Derrida 1985: 114].

Así pues, la fenomenología husserliana sería continuadora de la versión que la metafísica moderna —presencia de la consciencia de sí a través de la idea como representación— supone de la metafísica griega de la presencia, inaugurada por Parménides. Para Derrida, ambas rechazarían, entre otras cosas, la “posterioridad” del llegar a ser consciente de un contenido “inconsciente” como estructura primaria de la temporalidad. Este contenido “inconsciente” sería una percepción en la que lo percibido no es ya un presente, sino un pasado como modificación del presente. Así, desde este punto de vista, el ahora viviente —el presente presente a sí mismo— no se constituiría más que a partir de ese retardo que supone la presencia del pasado como núcleo esencial del presente, pues, afirma Derrida, «sin esta no identidad consigo de la presencia llamada originaria, ¿cómo explicar que la posibilidad de la reflexión y de la representación pertenezca a la escena de toda vivencia?» [Derrida 1985: 122]. Obtenemos, pues, que la presencia del presente es pensada a partir del pliegue del retorno, del movimiento de la repetición y no a la inversa, punto este donde se inicia toda la problemática temporal que, en última instancia, se encuentra aún más allá de la problemática levinasiana del otro.

Elemento esencial de su deconstrucción de Husserl es la existencia de sentido del no-concepto “círculo-cuadrado” y la primacía de una nueva forma de entender la repetición, no sometida ni secundaria respecto a la identidad de lo repetido. Así pues, para que la posibilidad de la repetición pueda abrirse idealiter al infinito según Husserl haría falta que una forma ideal asegure esta unidad de lo indefinidamente repetido que sería el presente (la presencia del presente viviente). En cambio, la repetición en tanto que experiencia pre-originaria de la “huella” —marca de una ausencia en tanto que relación con un pasado que se sustrae a la memoria y que está en el “origen” mismo del sentido— es según Derrida condición sine qua non para poder conformar la unidad e identidad de ese mismo presente viviente. En el fondo, la diferencia básica entre Derrida y Husserl a propósito de esta unidad del presente consiste en la preeminencia o no preeminencia del sentido sobre el lenguaje. Si, como afirma Derrida, «Husserl cree en la existencia de una capa pre-expresiva y pre-lingüística del sentido» [Derrida 1985: 73], será la originariedad unívoca de ese mismo sentido la que fundamente el sentido propio del lenguaje, controlando de este modo la diseminación accidental de la polivocidad lingüística. Si, por otra parte, tal como afirma Derrida, no existe esa capa pre-lingüística del sentido sino que todo sentido se construye únicamente a partir del discurso y del lenguaje, no hay posibilidad alguna de intentar llegar a un nivel pre-lingüístico de la realidad racional que fundamente la unidad del concepto.

Respecto al ejemplo del “círculo-cuadrado”, éste es traído a colación por Derrida para romper la supuesta alianza irrenunciable entre la existencia del sentido y la intencionalidad hacia una presencia plena, pues, para Derrida, el hecho de que el “círculo-cuadrado” sea una expresión dotada de sentido que, sin embargo, no referencie hacia ningún objeto posible, más allá de ser una mera paradoja lingüística implica que la experiencia del sentido está atravesada de cabo a rabo por —y únicamente por— la gramaticalidad del lenguaje, sin que importe la referencia a un objeto inmediatamente presente a sí, exista éste o no. En otras palabras, para todas aquellas formas de significación no discursivas, como serían las artes no literarias o discursos del tipo “abracadabra”, Husserl —afirma Derrida— «no negaría la fuerza de significación de tales formaciones, simplemente les rehusaría la cualidad formal de expresiones dotadas de sentido, es decir, de lógica como relación con un objeto. Lo que viene a ser reconocer la limitación inicial del sentido al saber, del logos a la objetividad, del lenguaje a la razón» [Derrida 1985: 161]. Punto este donde en la fenomenología la primacía de la presencia a sí mismo —que Derrida bautiza como “fonocentrismo”— sería a su vez y de manera irremediable, un “logocentrismo”, base de toda la metafísica occidental como metafísica de la presencia.

De este modo, pese a que Derrida conceda a la fenomenología husserliana el haber constituido la reducción más consistente de una ontología ingenua en favor de una constitución activa del sentido y del valor, al mismo tiempo, y sin yuxtaponerse de forma independiente, esta misma fenomenología confirma también la metafísica clásica de la presencia, y marca la pertenencia de la fenomenología a la ontología clásica. Esto supone, para Derrida, el mito o la persistencia en la ontológica creencia ingenua de la existencia de un presente que está más allá de mi existencia empírica, de modo que sería «la relación con mi muerte lo que se esconde en esta determinación del ser como presencia, idealidad, posibilidad absoluta de repetición (…) El aparecer del yo a él mismo en yo soy es, pues, originariamente, relación con su propia desaparición posible» [Derrida 1985: 104].

Para terminar su deconstrucción de la fenomenología husserliana, Derrida comenta esa supuesta presencia plena de la voz a la conciencia en la que se basaría el fonocentrismo. Para Derrida, que la simple conciencia no sea inmediata a sí misma sino que esté mediada por la primacía de la voz —o por la metáfora de la voz si se prefiere— implica que esta consciencia supuestamente presente de forma inmediata a sí misma no es tal. Por el contrario, al ser presencia de la voz —exterior o interior— a la conciencia, conlleva el hecho de una auto-afección, y por lo tanto de una división originaria del yo en la misma certeza cartesiana del sí mismo que duda. Al final, la autoafección como operación de la voz supone que hay una diferencia pura más allá del origen o pre-originaria, es decir, una diferencia no fundamentada en la variación de dos o más entidades ya idénticas a sí. Esto es, una diferencia más allá de la ontología, previa a la unidad del concepto y del sentido, que divide éste y difiere su plenitud sin fin, sin finalidad y sin horizonte teleológico que permita reasumirla dialécticamente en la conciencia. Dicho en sus propias términos, una différance se interpone y divide irremediablemente el mito de la presencia a sí de lo unitario. Como consecuencia, «desde que se admite que la auto-afección es la condición de la presencia a sí, ninguna reducción trascendental pura es posible» [Derrida 1985: 141], de modo que este movimiento de la diferencia no sobreviene a un sujeto trascendental pre-existente, sino que lo produce.

Por último, si este “habla”, si esta presencia de la voz debía “añadirse” a la conciencia para lograr la presencia de ésta a sí misma (el “indecidible” suplemento), si el habla debía “añadirse” a la identidad ideal del objeto, es que, en palabras de Derrida, «la “presencia” del sentido y del habla había comenzado ya a faltarse a ella misma» [Derrida 1985: 146]. Este “añadirse” originario, previo a la identidad misma de la conciencia, previo pues a la primera identidad de todas las posibles y fundamento de la metafísica moderna desde Descartes, sería pues el “suplemento” originario, ya que su adición viene a suplir o sustituir una falta, una no-presencia a sí originaria, de modo que la estructura de la suplementariedad marca irreductiblemente la operación de un diferir originario, archi-originario, que retarda y fisura a la presencia antes de que esta misma se constituya.

2.4. Gramatología

En el último de sus tres libros publicados en 1967, De la gramatología, Derrida desarrolla todas las consecuencias que sus análisis de la fenomenología trascendental tienen para la noción de “escritura” en contraposición a la primacía del “habla” en tanto que fundamento del fonocentrismo, que es la base del logocentrismo. Este último, según el filósofo francés, incluiría dentro de sí el concepto vulgar de “escritura” como mera re-presentación gráfica de la identidad habla-conciencia, de modo que predetermina la primacía de la presencia como núcleo esencial de toda la historia de la metafísica, identificada en último lugar con la lógica. Obtenemos, pues, que lo que hasta ahora se ha denominado “metafísica”, en realidad no sería más que «un momento de la borradura mundial del significante» [Derrida 2003b: 360]. En otras palabras, toda la historia occidental de la metafísica como metafísica de la presencia no sería más que una de las posibilidades de desarrollo de ésta que, en aras de asegurar el sentido propio del lenguaje, «menosprecia la escritura (fonética) porque tiene la ventaja de asegurar un mayor dominio al borrarse» [Derrida 2003b: 360].

En última instancia, la metafísica de la presencia, antes de ser realmente una ciencia realmente universal o categorial, no es más que la identificación de lo “natural” con la técnica del “habla” unido a la ilusión de ser realmente “natural”. Por el contrario, una vez deconstruida la distinción natural-artificial en lo referente a la producción del conocimiento, es decir, una vez aceptada la imposibilidad de distinción entre lo natural y lo artificial —o lo que es lo mismo, una vez reconocida la necesidad esencial de la técnica lingüística para el conocimiento—, entonces resulta obvio cómo la elección de la primacía del habla sobre la escritura es precisamente el intento de olvidar otras posibilidades de la metafísica basadas en la primacía de la ausencia y de la otredad sobre la presencia, posibilidades que toda la obra de Derrida intentará desarrollar a lo largo de los años:

El privilegio de la phoné (…) responde a un momento de la economía. El sistema del “oírse-hablar” a través de la sustancia fónica, que se ofrece como significante no exterior, no mundano, por lo tanto no empírico o no contingente, ha debido dominar durante toda una época la historia del mundo, ha producido incluso la idea de mundo, la idea de origen del mundo a partir de la diferencia entre lo mundano y lo no mundano, el afuera y el adentro, la idealidad y la no idealidad, lo universal y lo no universal, lo trascendental y lo empírico, etc. [Derrida 2003b: 13].

Ahora bien, no debemos mezclar la noción vulgar de escritura con el concepto de escritura manejado por Derrida. Para éste la escritura es una noción más amplia que el lenguaje, cercana al concepto de semiótica o ciencia de los signos y abarcaría el estudio de todo el inabarcable campo del juego de referencias significantes que en última instancia constituye para él el lenguaje. Así, «todo sucede como si el concepto occidental de lenguaje se mostrara actualmente como la apariencia o el disfraz de una escritura primera» [Derrida 2003b: 12-13] o “archiescritura”. Dicha noción de escritura designaría de este modo no únicamente los gestos físicos de la inscripción literal, pictográfica, o ideográfica, sino también la totalidad de lo que la hace posible en tanto que sus mismas condiciones de posibilidad.

Esta nueva noción de escritura o semiótica, propiamente hablando “gramatología” será objeto de un primer análisis por parte de Derrida a partir de los textos de Saussure. Éste, según Derrida, «libera el campo de una gramatología general que no sólo ya no estaría excluida de la lingüística general, sino que la dominaría y la comprendería» [Derrida 2003b: 57]. Esta noción de gramatología incluiría, pues, una concepción del lenguaje cuyos significantes no guardarían ningún “vínculo natural” con el significado de la realidad, sino que este último sería producido precisamente en el juego de diferencias y ausencias que nos llevarían de unos significantes a otros sin posibilidad de encontrar nunca una identidad pura significante-significado al modo del habla-conciencia, sino que el movimiento pre-ontológico de la différance produciría un constante remitir de un significante a otro, movimiento que sería la esencia de la noción de “signo”. Ahora bien, de ninguna de las maneras debe confundirse la no identidad significante-significado del lenguaje con la idea de que el significado del significante depende de la libre elección del hablante, pues dicho significado siempre será producido de forma a-personal en el continuo movimiento sígnico que constituye el lenguaje, de forma que lo único que realmente se hace en todas las investigaciones etimológicas sobre el origen de las palabras no sería más que seguir la huella que dicho juego de los significantes dejaría a su paso. La “indecidibilidad” originaria del texto hace que éste no pueda poseer jamás un significado estable, ya sea uno determinado por su autor o por un intérprete autorizado. Más aún, como ya hemos visto, para Derrida no hay un significado del texto que pueda ser capturado por alguno de sus lectores. Toda tentativa de comprensión del texto es un acto creativo de sentido que se constituye como nuevo texto construido sobre el precedente conjunto de signos. Desde la óptica deconstructiva, hablar de la interpretación verdadera o canónica de un texto —o de su significado último— carece de “sentido”.

De esta manera, asumida la primacía del lenguaje en la formación de la conciencia o el conocimiento, es fácil concluir como «el campo del ente, antes de ser determinado como campo de presencia, se estructura según las diversas posibilidades, genéticas y estructurales, de la huella» [Derrida 2003b: 61]. «La huella es, en efecto, el origen absoluto del sentido en general. Lo cual equivale a decir, una vez más, que no hay origen absoluto del sentido en general. La huella es la diferencia que abre el aparecer y la significación» [Derrida 2003b: 84].

Por otra parte, es importante hacer notar cómo esta imposibilidad del origen remite directamente al problema del nombre propio y su propia imposibilidad dada la imposibilidad de acceder a un núcleo originario de la significación y la presencia de la conciencia a sí misma que sería el “yo”. En realidad, sería el mismo concepto supuestamente originario del “yo” el que sería producido por la ilusión de la posibilidad de que un significante lingüístico pueda constituir realmente un “nombre propio” con independencia del juego de diferencias en el que realmente se constituye su significado. Además, esta imposibilidad de origen de la huella, antes de ser una mera “fenomenología de la escritura” supone precisamente un verdadero más allá de la fenomenología, un verdadero más allá de lo físico, propiamente hablando, una verdadera meta-física en tanto que “física” de lo no presente. Por último, Derrida determina este juego de diferencias que constituye la gramatología como el núcleo esencial de la noción de “suplemento” (relación de sustitución de una presencia supuestamente originaria cuya única razón de ser es intentar suplir una falta que se afirma que no existe) a partir del análisis presente en los textos de Rousseau. Dicha lógica es resumida como sigue:

Rousseau dice A y luego interpreta, por razones que debemos determinar, A por B. A, que era ya una interpretación, es reinterpretada por B. Sin salir del texto de Rousseau y tras haber tomado nota de ello, podemos aislar a A de su interpretación por B y descubrirle sus posibilidades, recursos de sentido que pertenecen por cierto al texto de Rousseau pero no han sido producidos o explotados por él. Y a los cuales, por motivos también legibles, él ha preferido acortar, con un gesto ni consciente ni inconsciente [Derrida 2003b: 185].

Tras esta lógica del suplemento se incluiría no únicamente el fonocentrismo —en tanto que discurso académico de un área determinada de la filosofía que es la metafísica—, sino que todas las instituciones de la cultura occidental —en tanto que producidas con conceptos construidos en función de esta lógica fonocéntrica— conllevarían, de un modo u otro, dicha lógica. Así pues, Derrida analizará nociones como la “educación” en tanto que institución destinada a “suplir lo que falta” y reemplazar a la naturaleza, la de “representación” legal que constituye una de los pilares fundamentales del Derecho occidental, o, lógicamente, la institución del habla.

2.5. La metáfora del ser

Una vez llegados a este punto es importante subrayar que de ningún modo hay que confundir la deconstrucción derrideana con la “retirada del ser” heideggeriana, cosa que el mismo Derrida se encarga de hacer notar. En primer lugar, porque en la medida en que la pregunta por el ser se une indisolublemente a la pre-comprensión de la palabra ser sin reducirse a ella, la lingüística que trabaja en la deconstrucción de la unidad constituida de esa palabra no tiene ya que esperar —de hecho o de derecho— que la pregunta por el ser sea planteada para definir su campo y el orden de su dependencia. Y en segundo, porque para Derrida, de lo que trata en última instancia la deconstrucción no es tanto de la retirada del ser, un planteamiento para él aún demasiado ligado a la ontología y la metafísica de la presencia, sino de la retirada de la metáfora, o de la metáfora de “la retirada de la metáfora”. Nos explicaremos.

Dado que el ser no es un ente, la “retirada del ser” como acto inaugural de la metafísica de la presencia actual del ente no puede ser deconstruida más que como retirada de la metáfora de la “retirada del ser”, es decir, como retirada de la estructura metafórica misma que sería la base de la posibilidad conceptual de la “retirada del ser”. Siendo más precisos, la argumentación última radica en que como «el ser no es nada, como no es un ente, no podrá decirse o nombrarse more metaphorico» [Derrida 1989b: 57]. Y entonces, si con respecto al ser no se puede hablar metafóricamente, tampoco puede hablarse de él propiamente o literalmente. Del ser se hablará siempre quasi-metafóricamente, según una “metáfora de metáfora”, con la sobrecarga de un trazo suplementario o de un re-trazo. La gráfica de esta retirada tomaría entonces el aspecto siguiente:

1. Lo que Heidegger llama la metafísica corresponde a una retirada del ser. En consecuencia, la metáfora en cuanto concepto llamado metafísico corresponde a una retirada del ser.

2. Por ello mismo, el discurso metafísico no puede ser desbordado, en cuanto que corresponde a una retirada del ser, a menos que lo sea conforme a una retirada de la metáfora en cuanto que concepto metafísico, conforme a una retirada de lo metafísico, una retirada de la retirada del ser.

Además, resultaría imposible el recurso a una supuesta meta-metaforicidad, es decir, a un “más allá de la metáfora”, puesto que en última instancia, imposibilitado el acceso a un sentido literal único y determinado del significado del concepto de “ser”, obtendríamos que única y exclusivamente no existen sino metáforas de metáforas.

2.6. La diseminación

Hasta ahora hemos “escrito” sobre la imposibilidad de identificar o determinar, de cualquiera de las maneras, un sentido propio que pusiera freno o aniquilara el eterno diferir originario pre-ontológico de la différance. Ahora bien, Derrida no se dedica únicamente a deconstruir la metafísica de la presencia a partir de sus propios principios y contextos, sino que, además, desarrolla en varios textos de comienzos de los años 70 las posibilidades de escritura que ofrece la lógica del significante y del eterno diferir de la différance, en tanto que imposibilidad ya sea del sentido literal como de la estructura metafórica. Objeto de esta práctica, antes que su paradigmática obra Glas —en la que juega con los injertos de unos textos en otros a lo largo de las páginas—, serían los textos dedicados a Mallarmé en La diseminación, donde escribe con la propia lógica lingüística mallarmeana, dando primacía al significante tanto escrito como sonoro antes que al significado.

Ejemplo paradigmático es esta lógica mallarmeana del significante sería la denominada por Derrida marca “y/o”, es decir, el continuo empleo por parte de Mallarmé de palabras como offre, que puede funcionar y de hecho funciona simultáneamente como verbo y/o nombre, o parjure, que funciona también simultáneamente como verbo y/o nombre y/o adjetivo. Se obtiene de esta forma una crisis interna del sentido del texto que sitúa la obra mallarmeana en un ámbito completamente ajeno al del simbolismo en el que inicialmente se la clasificó. Y esto es así porque, según Derrida, la “indecidibilidad” de estas palabras no se debe aquí a una multiplicidad de sentidos ni a una riqueza metafórica, sino a un sistema de correspondencias sintáctico-gramatológicas, de forma que mediante el empleo de la palabra misma se consigue destruir la ilusión ideal de un significado único y determinado de la propia palabra, que sería la base y fundamento último de la creencia en la existencia de la cosa misma en tanto que única, determinada e identitaria: «Producción y aniquilamiento de la cosa por el nombre» [Derrida 1997b: 63].

Otro de los ejemplos paradigmáticos propuestos por Derrida a propósito de la obra mallarmeana es el de la palabra “oro”, en francés “or”, en tanto que significante, de modo que la expresión “su oro”, en francés, son or, suena igual que «sonoro», sonore. Así pues, ¿es, en estos casos, “or” una o varias palabras? El lingüista y el filósofo dirían quizá que al ser distintos a cada momento el sentido y la función, debemos leer cada vez una palabra diferente. Y no obstante, esta diversidad se cruza y reaparece por un simulacro de identidad del que es imprescindible que demos cuenta, pues en última instancia ni siquiera hay nombre: la cosa misma es (la) ausente y nada es sencillamente nombrado. Y dado que ni siquiera hay nombre, tampoco hay ya el lugar de éste, su lugar propio dentro de la estructura lingüística. Y por esto no nos estamos refiriendo a un nombre en concreto sino a la misma estructura del nombre, pues la lógica del significante tal como funcionaba en offre o parjure muestra cómo la plena intercambiabilidad del offre verbo y del offre nombre, del parjure verbo, del parjure nombre, y del parjure adjetivo, conduce inexorablemente a la imposibilidad plena de un lugar propio de la estructura-nombre dentro de la gramatología lingüística de la primacía del significante, de modo que toda sintáctica lingüística se vacía de las estructuras-nombre que serían la base lingüística del concepto de ente, fundamento a su vez de la metafísica de la presencia.

Quedaría de este modo comprendido el lenguaje como una estructura sintáctica de lugares vacíos sin ninguna relación con la semántica conceptual, supuestamente referente al modo de la teoría de conjuntos o de la teoría de la información base de la informática. Es por ello que Derrida puede afirmar a propósito de Mallarmé que «la crisis de la literatura tiene lugar cuando nada tiene lugar que no sea el lugar, en la instancia en que nadie está allí para saberlo» [Derrida 2007: 422]. Y es de esta estructura sintáctica vacía, en que consiste el lenguaje significante, que Derrida arguye su indecidible “diseminación”, en tanto que desencadenamiento. O lo que es lo mismo, en tanto que «1. Puesta en marcha automática de un mecanismo. 2. Todo dispositivo que, por su posición, detiene o deja producir el movimiento de una máquina. 3. Acción de ponerle en la posición que permite andar a la máquina» [Derrida 2007: 432].

Ahora bien, dicha crisis de la literatura en tanto que crisis del lugar no pone únicamente en crisis tanto la literatura como el lenguaje conceptual del significado, sino que va más allá todavía, como consecuencia, porque pone en crisis tanto la posibilidad misma de la crítica literaria en particular, como la de la crítica en general, kantiana o no. Crítica que siempre desea decidir, por medio de un juicio, sobre el valor y el sentido de un texto. Y crítica que siempre desea decidir no únicamente sobre el valor y el sentido, sino también sobre lo bello o hermoso y lo desagradable o feo. Crisis, pues, también, de la retórica y la estética.

Por último, no podemos terminar la referencia a Mallarmé sin hacer hincapié en la profunda unión existente, pese a posibles apariencias en contrario, entre la lógica diseminante del significante, y la singularidad —que no unicidad ni identidad o determinabilidad— del acontecimiento, en tanto que temporalidad singular sin repetición posible. Y esto es así porque, si bien un texto basado en la lógica conceptual del significado del sentido propio podría muy bien repetirse idénticamente —al menos en teoría— en otro texto que empleara o no la misma distribución lingüística de significantes, por el contrario, un texto basado en la lógica del significante jamás podrá ser repetido en ningún otro lugar, aunque repitiera la exacta distribución sucesiva de los significantes empleados en el texto “original”. En última instancia, al no haber un sentido propio y determinado capaz de ser repetido en un texto posterior, sino que cada lectura del mismo texto supone una significación completamente distinta de la anterior en función de la “decisión” que van tomando los distintos indecidibles como offre, or, o parjure, finalmente obtenemos que el texto (sus significantes) no remiten más que a sí mismos, de modo que el texto en su conjunto «señalando su inscripción y su funcionamiento al tiempo que simulando referirse sin retorno a algo distinto de sí, “se queda sin siquiera un sentido”, como lo “numérico”» [Derrida 1997b: 60].

2.7. Deconstrucción y psicoanálisis

Desde el comienzo de su carrera, Derrida siempre ha dejado claro que «la deconstrucción del logocentrismo no es un psicoanálisis de la filosofía» [Derrida 1989a: 271], pues en realidad, aunque en unas primeras lecturas pudiese parecer que la deconstrucción procede al modo psicoanalítico, tornando consciente lo que habría sido reprimido al inconsciente por la metafísica de la presencia, Derrida insiste en que los conceptos utilizados por Freud en torno a la represión, «pertenecen todos ellos, sin excepción, a la historia de la metafísica, es decir, al sistema de represión logocéntrica que se ha organizado para excluir o rebajar, poner fuera y abajo, como metáfora didáctica y técnica, como materia servil o excremento, el cuerpo de la huella escrita» [Derrida 1989a: 272].

Es precisamente por ello que el filósofo francés va a evitar siempre hablar del inconsciente, desarrollando para ello la noción de “archivo”. Dicha noción, implica no tanto la inscripción inconsciente de lo reprimido y olvidado, sino precisamente el acto consciente de archivar que, para Derrida, únicamente cobra sentido a partir de la posibilidad de un olvido originario que «no se limita a la represión» [Derrida 1997c: 27]. En su lugar, el archivo va a suponer el suplemento de una memoria que ya no es la vulgar concepción de una memoria espontánea, sino de una memoria “protética” del soporte técnico.

Así pues, recalca Derrida que esta nueva memoria que surge con la posibilidad de la escritura en sentido amplio, tampoco es una cuestión del pasado. Es decir, que no se trata de una estructura mnemotécnica que permita volver a traer a la consciencia a modo de recuerdo un concepto del que ya fuimos consciente en el pasado, sino que, en lugar de ello entraña una cuestión del porvenir, del futuro, de un futuro posible o de una “promesa”, en la medida en que ese intento de archivar o con-solidar el inexorable paso del tiempo es evidencia, antes que solución, de la irremediable apertura violenta de un futuro que trastoca toda memoria y toda lógica causal abriendo la posibilidad a lo imposible de prever. Ese imposible de prever sería lo que Derrida denomina el “acontecimiento”. Ahora bien, la apuesta de futuro que lleva el archivo dentro de sí es que es precisamente el archivo mismo el que «produce, tanto como registra, el acontecimiento» [Derrida 1997c: 24], es decir, que es el propio acto de registrar el pasado el que torna consciente y actualiza la posibilidad de una radical apertura a la imprevisibilidad de un futuro imposible de archivar pues, para Derrida, sin esta estructura mnémica del archivo ni siquiera seríamos capaces de concebir el mismo concepto de futuro.

Pero una vez deconstruido el concepto de “represión” mediante el análisis del “archivo”, Derrida dirige sus miras hacia el de “resistencia”. Este último concepto, normalmente interpretado como la resistencia del psicoanalizado a reconocer la verdad misma de lo que el análisis psicoanalítico le revela, adquiere en la deconstrucción derrideana la connotación de la resistencia a la violencia del otro en el interior de uno mismo, como resistencia a la otredad, al resto nunca fenomenológicamente perceptible. Dicha lectura del concepto de “resistencia” no sería ya propiamente psicoanalítica, es decir, tendiente a otorgar un sentido a los hechos analizados, sino “anagógica”, en tanto que concierne a la profundidad del sentido.

Por último, es obligado recordar que la discusión de Derrida con el psicoanálisis no concierne únicamente a la deconstrucción de los textos de Freud, sino también a los de Lacan, y especialmente al famoso “seminario de la carta robada” basado en la interpretación lacaniana de un texto de E. A. Poe. En dicho seminario, toda la atención de Derrida se basa en el ataque a la noción lacaniana del “falo” en tanto que «significante trascendental que consolida, según Lacan, un orden simbólico que (res)guarda al don de la diseminación» [Derrida 1995a: 58]. En el caso concreto de la lectura del texto de Poe, dicho significante sería una carta que el protagonista envía y que antes de llegar o no a su destino sufre una serie de desvíos y manipulaciones por parte del resto de los personajes de la trama. Así, si en la lectura lacaniana se proponía que al final y con independencia de que la carta llegara físicamente o no a las manos del destinatario, una vez enviada, la carta siempre llega, la lectura derrideana afirmará precisamente lo contrario, a saber, que una vez enviada o incluso sin llegar a enviarla y con independencia de que el trozo de papel físico llegue a las manos del destinatario, la carta, el mensaje, la posibilidad de la comunicación, la posibilidad misma del intento del don de la comunicación, en realidad nunca llega.

La razón del argumento de Lacan reside en que la carta en tanto que significante-carta marca siempre una posición, aunque sea móvil o aunque sea como ausencia, pero una posición, un lugar determinado dentro de una estructura de sentido que se torna condición, origen y destinación de toda la circulación lingüística o comunicación. En opinión de Derrida, dicha ausencia de carta en la lectura lacaniana corresponde tanto a su objet petit a como al concepto psicoanalítico de “castración”, ya que, en sus propias palabras «algo falta en su lugar, pero la falta no falta nunca. Gracias a la castración, el falo permanece siempre en su lugar, en la topología trascendental de la que hablábamos más arriba» [Derrida 1977: 49].

En cambio para Derrida, siguiendo la misma lógica analítica que empleó en su deconstrucción del concepto de “represión” mediante la lógica del “archivo”, argumenta que el hecho mismo de que el psicoanálisis haya producido el concepto de “castración” implica la existencia de una différance pre-psicoanalítica en tanto que huella de una ausencia archi-originaria, sin la cual el envío inicial de la carta, su misma posibilidad de circulación, ni siquiera habría podido tener lugar: «Sin esa amenaza el circuito de la carta no habría siquiera comenzado (…) En este punto, la diseminación amenaza la ley del significante y de la castración como contrato de verdad. Empaña la unidad del significante, es decir, del falo» [Derrida 1977: 53]. O lo que es lo mismo y a modo de resumen: «Una carta no siempre llega a destino» [Derrida 1977: 109].

2.8. Los acontecimientos lingüísticos

Dentro del ámbito de la filosofía del lenguaje y la teoría literaria, ámbitos en los que Derrida nunca dejó de participar académicamente, son referencias indiscutibles en la obra del filósofo francés los textos de John Austin y Paul de Man. Respecto al primero, Derrida toma de él la teoría de los speech acts en general, y la distinción fundamental entre actos de habla ilocutivos (aquellos en los que se describe lingüísticamente un hecho, acontecimiento, o entidad dada como por ejemplo en el enunciado “La mesa es de color verde”) de los actos de habla perlocutivos (aquellos en los que es precisamente el acto de habla pronunciado o escrito el que crea el propio hecho, acontecimiento, o entidad dada como por ejemplo en el enunciado “Queda inaugurado el XXVIII Congreso Internacional de Filosofía del Lenguaje”).

Dentro de esta distinción, Derrida se interesa especialmente por la referencia interna o autoreferencia de los enunciados perlocutivos, ya que este determinado “uso” del lenguaje no implica una distinción entre un “núcleo duro” del sentido, esto es, un sentido propio, y un referente externo al lenguaje, fuera este un concepto o un ente físico-material. Lo interesante de los enunciados perlocutivos para la deconstrucción derrideana es que en éstos, de forma especialmente clara, el lenguaje mismo produce o transforma una situación que no existe en modo alguno sin él. Para ello, aclara Derrida, «Austin ha debido sustraer el análisis del performativo a la autoridad del valor de verdad, a la oposición verdadero/falso, al menos bajo su firma clásica y sustituido por el valor de fuerza, de diferencia de fuerza» [Derrida 2006a: 363]. De este modo, la teoría del performativo de Austin rompe radicalmente con toda teoría anterior de la comunicación, ya fuera ésta puramente semiótica, estructural, o simbólica, porque el enunciado perlocutivo es una comunicación que no se limita a transportar un contenido semántico ya constituido y vigilado por un valor de verdad (un sentido propio) que no se debe perder.

Dicha noción del perlocutivo va a ser el fundamento teórico que permita a Jacques Derrida buscar en la obra de Paul de Man lo que él ha denominado la teoría del “acontecimiento lingüístico” o “literario”, pues, si el acontecimiento es precisamente aquello radicalmente imposible de prever o calcular, únicamente mediante la faceta completamente creadora que abren los enunciados perlocutivos se podrá superar el uso convencional, radicalmente formal y determinado y, en última instancia, mecánico, que supone el empleo de un lenguaje altamente fonetizado. Es este mismo ámbito lingüístico que abre el análisis performativo del lenguaje el que va a permitir a Derrida redirigir la deconstrucción desde el inicial ámbito de la fenomenología lingüístico-trascendental hacia nuevas experiencias existenciales del ser humano altamente influenciadas por los acontecimientos lingüísticos como son la promesa, la firma, el don, la muerte, o la mentira. Acontecimientos lingüísticos que, en su forma literaria (escrita), precisamente por constituirse como acontecimientos literarios, tendrán una dimensión temporal irreductible tanto de “archivación” de un pasado (sea éste concebido como fuere) en un presente, o de un presente hacia un futuro. Obtenemos de este modo que todo acontecimiento literario será siempre un doble acontecimiento en tanto que siempre implicará una archivación.

La irreductible adventicidad del acontecimiento en cuestión, que debe ser, por consiguiente, retenido, inscrito, trazado, etc., puede ser también la cosa misma que se archiva de esa forma, pero debe ser igualmente el acontecimiento de la inscripción. Al consignar, ésta produce un nuevo acontecimiento, afectando así al acontecimiento presuntamente primario que ella, al parecer, retiene, engarma, consigna, archiva. Está el acontecimiento que se archiva, el acontecimiento archivado y está el acontecimiento archivante, la archivación [Derrida 2003a: 75].

Ahora bien, como ya hemos visto, la concepción derrideana de la deconstrucción en general y la del acontecimiento, incluido también el acontecimiento lingüístico y literario, en particular, implica la imposibilidad de una primacía del sujeto como núcleo emisor de un sentido pre-constituido al lenguaje mismo, esto es, al acontecimiento lingüístico mismo, de forma que se produce la denominada por Derrida “paradójica antinomia de la realizatividad y del acontecimiento”. En ésta, afirma Derrida, el enunciado perlocutivo o “realizativo” que produce el acontecimiento lingüístico no guarda relación alguna con un “yo puedo” que lo fundamente, sino que «a lo que sucede, por definición, a lo que adviene de forma imprevisible y singular, le importa un bledo el realizativo» [Derrida 2003a: 112].

Así pues, la deconstrucción derrideana de la teoría de los speech acts austiniana se encamina a intentar mostrar cómo no sólo cada enunciado ilocutivo conlleva irremediablemente una potencia perlocutiva que permite deconstruir todo referente externo al lenguaje como base de un sentido propio, sino que además, el mismo acontecimiento lingüístico sería también interno al propio lenguaje de modo que estos mismos acontecimientos no dependieran de ningún sujeto que emplee el lenguaje, sino que se constituyan como acontecimientos lingüísticos internos al lenguaje en el que este sería simultáneamente sujeto y objeto, es decir, nuevamente, indecidible.

Es debido a esta connotación de la falta de sujeto inherente a la noción de acontecimiento lingüístico que Derrida habla de la “materialidad” del acontecimiento textual, en contraposición al componente puramente formal de toda gramática. Una materialidad que no hay que confundir con la concepción ni de un materialismo mecanicista ni de un concepto metafísico de materia. En su lugar, el concepto demaniano de materialidad sería, en palabras de Derrida, «la nominación artefactual de una figura artefactual que no disociaré de la firma realizativa», [Derrida 2003a: 120], de la que hablaremos poco más adelante.

Y es desde esta materialidad del acontecimiento, en tanto que resistencia al puro materialismo a la par que al puro idealismo, desde su deconstrucción de todo lo previsible del lenguaje, que en teoría estaría garantizado por su alfabetización perfectamente determinada y fonetizada, es decir, desde esa siempre imprevisibilidad en el fondo traumática («un acontecimiento es traumático o no sucede» [Derrida 2003a: 127]) que Derrida comenzará a hablar de la deconstrucción en tanto que devenir posible de lo imposible o en tanto que identificación entre las condiciones de posibilidad que simultáneamente son condiciones de imposibilidad. Es decir, que la noción misma de acontecimiento lingüístico implica que aquello que la hace posible, a saber, la gramática perfectamente determinada del lenguaje, es aquello que, en un sentido estricto, es a su vez su misma condición de imposibilidad. Y además, que precisamente por ello, es esa misma condición de imposibilidad de que ocurra el acontecimiento lingüístico, a saber, la propia gramaticalidad del lenguaje, la que precisamente por ello posibilita que ocurra en tanto que condición de posibilidad de la aparición de lo imposible, definido como tal por la propia gramaticalidad. En palabras de Derrida «el devenir posible de lo imposible como imposible. La inapropiabilidad de lo otro» [Derrida 2003a: 127].

Es dentro de esta problemática de la imposibilidad posibilitante del horizonte de aparición de la posibilidad misma del acontecimiento en tanto que imposible, que se introduce la problemática de la firma y del nombre propio que lleva asociada. Firma en tanto que garantía de la singularidad absoluta necesaria para que todo acontecimiento pueda ser determinado como tal, pero que a la vez —y aquí reside nuevamente la indecidibilidad de la propia firma— se constituye como firma que garantiza la reproductibilidad pura de un acontecimiento puro. Para funcionar, es decir, para que sea legible, una firma debe poseer una forma repetible, iterable, imitable; debe poder desprenderse de la intención presente y singular de su producción. Y es por esto que su condición de absoluta singularidad es esa misma “mismidad” que, alterando su identidad y singularidad, le permite constituirse como acontecimiento diseminador y diseminado: «La condición de posibilidad de estos efectos es simultáneamente, una vez más, la condición de su imposibilidad, de la imposibilidad de su pureza rigurosa» [Derrida 2006a: 371].

2.9. La Deconstrucción como posibilitante no onto-teleo-lógico de la metafísica

Una vez llegados a este punto estamos en condiciones para comprender cómo la deconstrucción puede llegar a ser vista —y de hecho lo ha sido por un gran número de especialistas— como una nueva forma de realizar la metafísica en particular, y la filosofía en general. Así, más allá de las vacuas apologías sobre “la muerte de la metafísica” realizadas en los años 80, en realidad, propiamente hablando, la deconstrucción sería la posibilidad misma de la apertura a una nueva forma de ejercer la metafísica. Una metafísica no ya basada en la presencia e inmediatez del ser a sí mismo sino en la huella de su ausencia. Una metafísica que, en sentido estricto, prescindiría completamente del significado determinista y determinante de nociones como “esencia”, “sujeto”, “objeto”, “sustancia” o “naturaleza” y que de ninguna manera podría desarrollarse ni por “categorías”, ni por “principios”, sino únicamente mediante la práctica diseminante de las lecturas de otros “textos”. Una noción, por tanto, que impediría tanto los conceptos de “origen” o “fin” entendidos de un modo absoluto.

Además, esta nueva posibilidad en tanto que otro modo de ser (o) más allá de la esencia que abriría la deconstrucción buscaría el irrenunciable germen, fundamento, o “subyectil” deconstructivo presente en todo intento de asentar la metafísica de la presencia. De este modo, esta nueva metafísica deconstructiva siempre estará desarrollada como una lectura intencionalmente dirigida a buscar dentro de un texto todos los sentidos y posibilidades presentes y no seguidas por el texto mismo, todo lo que el “sentido propio” ha expulsado fuera de su unidad para poder constituirse como tal y que late en su fondo como posibilidad misma de toda deconstrucción, de forma que ya desde este primer momento vemos cómo la diferencia y la multiplicidad son condición de posibilidad de la unidad, y que esta última únicamente puede constituirse como tal en tanto que acto violento segundo sobre la diferencia originaria primera, o différance. Ahora bien, para ser precisos y en contra de lo que en alguna ocasión se ha afirmado, hay que aclarar aquí que la deconstrucción:

- No es una “teología negativa”, en la medida en que dicha teología pertenece aún al espacio predicativo o judicativo del discurso, es decir, sigue presa de las estructuras lingüísticas (sujeto/predicado, verbo=acción/sustantivo=entidad, …) puramente proposicionales y privilegia además la “unidad indestructible de la palabra” y la “autoridad del nombre” en tanto que concepto unitario. Además, la teología negativa supone una especie de “hiperesencialidad” más allá del ser mismo. En cambio en la deconstrucción, la différance como diferencia primera originaria antes de la unidad misma del concepto y del nombre sería “antes” del concepto y de la palabra misma, sería, en palabras del mismo Derrida, «algo que no sería nada, que no dependería ya del ser, de la presencia o de la presencia del presente, ni siquiera de la ausencia, todavía menos de alguna hiperesencialidad» [Derrida 1997b: 18].

- No es un análisis, puesto que el desmontaje de la estructura no está orientado hacia el descubrimiento de unos supuestos elementos simples y unitarios como fundamento de un origen uno, simple, e indescomponible. La deconstrucción, por el contrario, supone la imposibilidad misma de un origen único y definitivo en una especie de “análisis interminable” siempre funcionando y siempre en movimiento de re-originación.

- No es una crítica, al menos en el sentido kantiano, dado que etimológicamente, la palabra-concepto crítica, del griego krinein = crisis, supone siempre una instancia decisoria de elección o juicio por parte de un sujeto que realiza dicha crítica. Para la deconstrucción, en cambio, esta no es realizada por parte de un sujeto, no es una crítica que un sujeto realiza a un texto de forma externa o exterior a él, sino que, en última instancia, todo está ya ahí, es el mismo texto el que se deconstruye a sí mismo en la medida en que el lenguaje en el que está escrito no puede no deconstruirse, es decir, que no puede expulsar toda la ambigüedad del lenguaje mismo en aras de construir un discurso absolutamente unívoco y determinado en el que únicamente se expresara el sentido propio de aquello que un supuesto sujeto querría expresar. «Ello se deconstruye (…) Y en el “se” del “deconstruirse”, que no es la reflexividad de un yo o de una conciencia, reside todo el enigma» [Derrida 1997a: 26].

- No es un método, si entendemos este como un acto repetitivo puramente técnico y formalista que pueda ser aplicado a cualquier contenido semántico material por parte de un sujeto exterior. En su lugar, la deconstrucción no es ni siquiera un “acto”, sino, propiamente hablando, un “acontecimiento”, puesto que, como ya hemos dicho, no corresponde a un sujeto que tome la iniciativa de ella y la aplique sobre un objeto, sino que es un acontecimiento intra-textual que no espera la deliberación, la conciencia o la organización del sujeto; precisamente aquello absolutamente singular e imposible de prever que supone la misma noción de acontecimiento. Obtenemos, pues, la imposibilidad de una enseñanza teórico-académica de la deconstrucción a la par que su propia reflexividad práctica: Todo discurso lingüístico se deconstruye a sí mismo de forma única e irrepetible.

Una nueva posibilidad de metafísica que, en última instancia, se basaría en la imposibilidad de diferenciación y delimitación precisa entre lo “natural” y lo “artificial”, entre lo “ontológico” y lo meramente (en apariencia) “tecnológico” o “cultural”. Una metafísica que no partiría del ser de las cosas sino del cómo el intelecto, radicalmente finito y por tanto fragmentario y absolutamente incapaz de percibir la totalidad de la presencia, llega a ellas. Razón por la cual, esta nueva posibilidad de la metafísica es considerada por el propio Derrida como el desarrollo ineludible de la fenomenología trascendental.

3. Tiempo, política y acontecimiento: la deconstrucción como imposibilidad posibilitante

En numerosas ocasiones y entrevistas, Jacques Derrida siempre ha afirmado que la deconstrucción, «si la hay, tiene lugar como experiencia de lo imposible» [Derrida 1997d: 82]. Una caracterización que, a menudo, ha conllevado la identificación de un “primer Derrida” más centrado en torno a la intersección de la filosofía del lenguaje con la fenomenología trascendental, y un supuesto “segundo Derrida” que llevó su deconstrucción lingüística a ámbitos más propiamente existenciales y políticos mediante la noción de acontecimiento que acabamos de vislumbrar. Una distinción que, pese a haber sido siempre rechazada por el mismo Derrida, ha continuado manteniendo una gran presencia en el mundo académico, al desplazar la temática preferente desde lo que hasta ahora ha entrado dentro de campos más puramente especulativos como la gnoseología, la ontología o la metafísica, hacia otros más clásicamente determinados como ética o política, donde toma primacía el aspecto práctico o activo de la praxis humana o social. Un ámbito donde va a jugar un papel clave la noción de “don” en tanto que nuevo indecidible entre lo posible y lo imposible, encaminado a deconstruir toda la estructura de intercambio de la economía o ley-razón de lo privado, de la οικος νομος. Deconstrucción para la cual volverá a ser imprescindible el recurso a cierta filosofía de la historia u ontología temporal como base de la noción de acontecimiento.

3.1. Dar el tiempo

La referencia a la temporalidad ha sido una presente constante en todos los textos derrideanos desde el inicio de su actividad deconstructora. Así por ejemplo, se afirmaba ya en 1967 cómo «la diferencia es la articulación del espacio y el tiempo» en tanto que «otra estratificación del tiempo» [Derrida 1989a: 301] que supere la conceptualización espacial del mismo en la que consiste todo tipo de crono-logía. Esta preeminencia de la cuestión temporal en la obra derrideana depende, ya lo hemos anunciado, de la primacía del otro sobre el yo en la constitución del mundo de modo que toda metafísica y ontología clásica centrada en la inmediata presencia del yo a sí mismo habría ocultado, incapaz de dar cuenta de ello, toda la problemática temporal como tal por la espacialización o cronologización del tiempo.

Al no pensar lo otro, no tienen el tiempo. Al no tener el tiempo, no tienen la historia. La alteridad absoluta de los instantes, sin la que no habría tiempo, no puede producirse en la identidad del sujeto o del existente. Aquella viene al tiempo por el otro (…) Incapaces de responder a lo otro en su ser y en su sentido, fenomenología y ontología serían, pues, filosofías de la violencia [Derrida 1989a: 124].

Lechos de Procusto a parte, la cuestión de la temporalidad como consecuencia en el yo a la vez que condición de posibilidad de aparición de lo otro, guarda una relación directa con la cuestión —tanto husserliana como levinasiana— de la conceptualización de la presencia en tanto que presente viviente, ya fuera del yo a sí mismo o del otro en el yo, pues, en el momento mismo en que se entiende el presente como presencia de este a sí mismo, «la presencia del presente y el presente de la presencia son originariamente y para siempre violencia» de modo que «la metafísica de Levinas presupone en un sentido la fenomenología trascendental que pretende poner en cuestión» [Derrida 1989a: 179].

Pero si en lugar de acercarnos a la temporalidad partiendo de la inmediatez de la presencia del presente a sí mismo, partimos de la différance pre-originaria que pre-existiría a este “presente” presente a sí mismo, veríamos cómo por el simple proceso por el que se produce, por “generación espontánea”, el ahora viviente, este, para ser un ahora, debe «retenerse en otro ahora, afectarse él mismo, sin recurso empírico, de una nueva actualidad originaria en la que llegará a ser no-ahora como ahora pasado, etc., un proceso así es una auto-afección pura en la que lo mismo no es lo mismo más que afectándose de lo otro, llegando a ser lo otro de lo mismo» [Derrida 1985: 143]. En otras palabras, jamás existirá la posibilidad de conceptualizar siquiera la inmediatez de un presente, de un ahora presente, sin la diferencia pre-originaria que se crea en la relación con lo otro no presente. O lo que es lo mismo, sin la diferencia entre pasado y presente no podría existir el presente como tal, siempre y cuando no concibamos el pasado como un presente ya pasado que vuelve a ser presente a la conciencia, sino como estructura pre-ontológica del tiempo que le constituye.

En esta estructura referente de la différance, que necesita de lo otro para conformar lo mismo —es decir, que necesita de lo ausente para conformar lo presente, de lo no-presente (ya sea pasado o futuro) para conformar lo presente— radica la estructura temporal del lenguaje en tanto que signo. Una estructura que, ya lo hemos dicho, entraría en relación con los acontecimientos en tanto que aquellos imposibles posibilitados por sus propias condiciones de imposibilidad posibilitantes de que se dé lo imposible como tal, y que desplazaría la concepción del lenguaje, de mero instrumento encaminado a la reapropiación de la presencia, hacia la de ámbito propio de la desposesión de sí en tanto que privación de una presencia plena como condición sine qua non de toda experiencia.

Con estas premisas de la no-primacía del presente, de lo presente a sí mismo, es decir, con este giro copernicano que va desde entender el presente como aquello a partir de lo cual se cree poder pensar el tiempo hacia entenderlo precisamente a partir del tiempo como diferencia, Derrida comienza a acercarse a las estructuras no lineales y no circulares del tiempo. Concretamente, se acerca a la posibilidad de un “don” pleno y absoluto que renuncie a cualquier retorno, a cualquier cálculo de la deuda o, más allá incluso, a cualquier posibilidad de intercambio, ya sea éste monetario o no. Una problemática pues, ésta del don puro, que tiene que ver, no ya con la ausencia del otro en mí, sino con el puro envío al otro desde mí. Un envío que no podría plantearse si quiera dentro de una temporalidad como presencia inmediata del presente a sí mismo, sino que únicamente es posible dentro de una temporalidad del eterno diferir de cada acto de constitución del mismo presente. Una concepción del don pues, que, como Lacan dice del amor, “da lo que no tiene”, concretamente, eso no presente a sí, esa parte no presente del presente. En palabras de Derrida, «ese resto de tiempo que le queda y que no puede dar» [Derrida 1995a: 14]. Y es así precisamente porque para poder dar verdaderamente al otro, a lo otro ausente de lo presente a mí mismo, siempre habría que darle precisamente ese resto no presente en mi presencia que precisamente para que sea no presente es lo que no puedo dar.

Razón por la cual afirma Derrida que «el “presente” del don ya no se puede pensar como un ahora, a saber, como un presente encadenado a la síntesis temporal» [Derrida 1995a: 19], pues si eso sucediera, lo dado no estaría dado de verdad, no constituiría propiamente hablando un “acontecimiento” del don, sino que sería el efecto mecánico de un cálculo contable con vistas a una futura restitución y/o beneficio: «Si hay don, lo dado del don no debe volver al donante. No debe circular, no debe intercambiarse, en cualquier caso no debe agotarse, como don, en el proceso del intercambio (…) el don debe seguir siendo an-económico» [Derrida 1995a: 17]. Es únicamente a condición de esa fractura en la linealidad circular del tiempo como podría haber don.

Pero más allá incluso, esta ética absoluta del don exige el no-re-conocimiento, pues en último extremo, es preciso que el donatario no reconozca el don como don ya que si lo reconoce como tal, «si el don se le aparece como tal, si el presente le resulta presente como presente, este simple reconocimiento basta para anular el don. ¿Por qué? Porque este devuelve, en el lugar, digamos, de la cosa misma, un equivalente simbólico» [Derrida 1995a: 22]. Es en este sentido que todas las técnicas humanas de archivación o “temporalización” del tiempo (memoria, presente, anticipación, retención, protensión, inminencia del futuro, éxtasis, etc.) conllevan en sí mismas el proceso de una destrucción del don.

Ahora bien, para poder pensar la temporalidad del don es preciso que no partamos de la inmediatez de la presencia a sí del ahora sino de la diferencia que constituye el tiempo, del tiempo como diferencia. Principio que en la problemática concreta del don se traduce en pasar de pensar las condiciones de posibilidad temporales del don en tanto que condiciones temporales de su imposibilidad, punto paradójico por seguir la lógica de la preeminencia del tiempo sobre el don, a comenzar a pensar el don a partir del tiempo, ya sea éste en la modalidad verdadera del don, o en el de la deuda y/o intercambio.

El don no es un don, no da sino en la medida en que da tiempo (…) Allí donde hay don, hay tiempo (…) Es preciso que la cosa no sea restituida inmediatamente ni al instante. Es preciso el tiempo, es preciso que dure (…) el tiempo como ritmo, un ritmo que no le adviene a un tiempo homogéneo sino que lo estructura originariamente. El don da, requiere y se toma tiempo. La cosa da, requiere o toma tiempo [Derrida 1995a: 47].

Invertiríamos de este modo no únicamente la concepción de lo que verdaderamente es dar y su relación con el tiempo, sino, además, todo el sistema de valoración económica, actualmente basado en el mito liberal de la oferta y la demanda, de modo que no se regalarían cosas precisamente porque son valiosas, sino que precisamente porque se dan, otorgan valor, otorgan tiempo, otorgan tiempo como diferencia, intrusión impredecible de una otredad desconocida en tu mundo sin fin ni exigencia ninguna que marcaría el punto indiscutible de un acontecimiento, de modo que, en última instancia, todo comenzaría por el don en tanto que “envío” de la otredad hacia el presente a sí mismo.

3.2. Dar la muerte

Por otra parte, si en última instancia la différance es una cuestión temporal en tanto que diferenciarse de un presente en realidad nunca presente plenamente en cuanto tal, si es este “retraso” o “pro-yección” temporal constitutivo la temporalidad prioritaria en la relación con el otro, y si, finalmente, es única y realmente esta relación con el otro a través de un don no económico el que otorga verdadero valor a las cosas, deberá existir un nuevo indecidible archi-originario temporal que de valor al conjunto de la vida. Dicho indecidible no sería sino la muerte, y su principal problemática estaría en torno a cómo ser capaces, ya no de aceptarla, sino de darla, de enviarla, de entablar una relación con la otredad más otra de todas, que sería la muerte, del otro, en última instancia, completamente trascendente, «de la persona como otro trascendente» [Derrida 2006b: 37].

Un envío además que nos sumergiría de pleno en una «nueva figura de la responsabilidad, la de otra muerte» para la cual «es necesario tener en cuenta la unicidad, la singularidad irreemplazable del yo: aquello por lo cual, y esto es la aproximación a la muerte, la existencia se sustrae a toda sustitución posible» [Derrida 2006b: 52]. La muerte, pues, como la lógica más pura del don cuya absoluta singularidad e irremplazabilidad tornaría verdaderamente imposible cualquier acercamiento económico. Únicamente porque soy mortal soy irremplazable. Únicamente porque soy irremplazable me siento llamado a mi responsabilidad, únicamente mía y de imposible transferencia. Responsabilidad imposible como nuevo indecidible, pues, para que dicha responsabilidad fuera realmente tal necesitaríamos nuevamente dos exigencias contradictorias: Por una parte, ser conscientes de nuestra singularidad irremplazable en tanto que percepción de la irrenunciabilidad de mi responsabilidad, por la otra, el necesario olvido ya mencionado de lo que damos para que de este modo no pueda existir el retorno de una compensación de lo que damos en tanto que tornarnos “buenas personas” a modo de compensación simbólica.

Además, justo en el límite de la lógica del don que supone la muerte, Derrida lleva la noción de la singularidad del acontecimiento lingüístico hasta su extremo, que no es otro que el silencio, de modo que esta mi responsabilidad infinita por el otro únicamente puede estar ligada al silencio y al secreto en tanto que características propias del misterio. Una deconstrucción llevada al límite que es capaz de deconstruirse a sí misma hasta la nueva paradoja del silencio como única posibilidad-imposibilidad de un acontecimiento lingüístico. Y una deconstrucción no únicamente de la deconstrucción misma o del indecidible del acontecimiento, sino también una deconstrucción de la ética como mandato genérico, «ya que, desde el momento en que se habla y se entra en el medio del lenguaje, se pierde, pues, la singularidad (…) la responsabilidad infinita con el silencio y con el secreto» [Derrida 2006b: 73].

Tenemos por tanto la noción de secreto, de no-saber consciente, mejor dicho, de saber que hay un saber que no se sabe, y que sería lo que propiamente toda metafísica de la presencia no sabe, a saber, que hay un secreto archi-originario inconmensurable con el saber, el conocimiento y la objetividad, un secreto dentro de mí y para mí y que Derrida no duda en afirmar que ésta y no otra «es la historia de Dios y el nombre de Dios como historia del secreto, que es una historia a la vez secreta y sin secreto» [Derrida 2006b: 121]. Ahora bien, que nadie se mueva a engaño, pues, afirma Derrida, «este silencio no es exterior al lenguaje» [Derrida 1997e: 33], con lo cual, obtenemos la ya clásica relación, sea o no a través de la noción de “verbo”, entre Dios y el lenguaje.

Una historia de Dios como secreto y silencio absoluto de una muerte y un tiempo en tanto que condiciones de posibilidad-imposibilidad del acontecimiento puro absolutamente singular e imprevisible, garantía de una auténtica y radical exigencia de responsabilidad por el otro en toda su violencia sobre mi mismidad. Una nueva forma de percibir el tiempo más allá de la presencia del presente a sí mismo que, al modo de los grandes místicos de la historia, y con independencia de si fueran creyentes o ateos, culmina en la apología de la embriaguez como única salida del tiempo cronológico-económico. Una embriaguez plena, da igual si de gracia o de droga («la droga, fuerte o blanda, “de vino, de poesía o de virtud” es la salvación frente al Tiempo» [Derrida 1995a: 105]), donde lo único que se podría dar es el tiempo mismo embriagado en la experiencia del acontecimiento pleno. Un tiempo imposible de medir, puro acontecimiento fuera de Cronos, pura creación de tiempo que no sería ni presente ni ausente, donde «dar (el) tiempo vendría, pues, a consistir en anularlo» [Derrida 1995a: 105]. Afirmación, se supone, con idénticas conclusiones para el caso extremo de la muerte.

3.3. Justicia y revolución permanente